| Volltext anzeigen | |

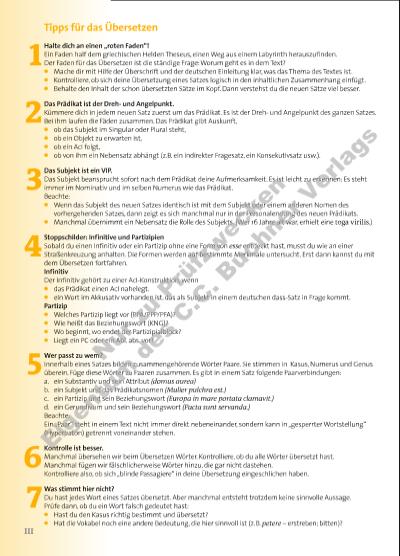

12 3 4 5 6 7 D ie geographischen Bezeichnungen erscheinen in der Sprache, in der sie auch in den Lektionen verw endet w erden. Tipps für das Übersetzen Halte dich an einen „roten Faden“! Ein Faden half dem griechischen Helden Theseus, einen Weg aus einem Labyrinth herauszufinden. Der Faden für das Übersetzen ist die ständige Frage: Worum geht es in dem Text? ● Mache dir mit Hilfe der Überschrift und der deutschen Einleitung klar, was das Thema des Textes ist. ● Kontrolliere, ob sich deine Übersetzung eines Satzes logisch in den inhaltlichen Zusammenhang einfügt. ● Behalte den Inhalt der schon übersetzten Sätze im Kopf. Dann verstehst du die neuen Sätze viel besser. Das Prädikat ist der Drehund Angelpunkt. Kümmere dich in jedem neuen Satz zuerst um das Prädikat. Es ist der Drehund Angelpunkt des ganzen Satzes. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Das Prädikat gibt Auskunft, ● ob das Subjekt im Singular oder Plural steht, ● ob ein Objekt zu erwarten ist, ● ob ein AcI folgt, ● ob von ihm ein Nebensatz abhängt (z.B. ein indirekter Fragesatz, ein Konsekutivsatz usw.). Das Subjekt ist ein VIP. Das Subjekt beansprucht sofort nach dem Prädikat deine Aufmerksamkeit. Es ist leicht zu erkennen: Es steht immer im Nominativ und im selben Numerus wie das Prädikat. Beachte: ● Wenn das Subjekt des neuen Satzes identisch ist mit dem Subjekt oder einem anderen Nomen des vorhergehenden Satzes, dann zeigt es sich manchmal nur in der Personalendung des neuen Prädikats. ● Manchmal übernimmt ein Nebensatz die Rolle des Subjekts. (Wer 16 Jahre alt war, erhielt eine toga virilis.) Stoppschilder: Infinitive und Partizipien Sobald du einen Infinitiv oder ein Partizip ohne eine Form von esse entdeckt hast, musst du wie an einer Straßenkreuzung anhalten. Die Formen werden auf bestimmte Merkmale untersucht. Erst dann kannst du mit dem Übersetzen fortfahren. Infinitiv Der Infinitiv gehört zu einer AcI-Konstruktion, wenn ● das Prädikat einen AcI nahelegt. ● ein Wort im Akkusativ vorhanden ist, das als Subjekt in einem deutschen dass-Satz in Frage kommt. Partizip ● Welches Partizip liegt vor (PPA/PPP/PFA)? ● Wie heißt das Beziehungswort (KNG)? ● Wo beginnt, wo endet der Partizipialblock? ● Liegt ein PC oder ein Abl. abs. vor? Wer passt zu wem? Innerhalb eines Satzes bilden zusammengehörende Wörter Paare. Sie stimmen in Kasus, Numerus und Genus überein. Füge diese Wörter zu Paaren zusammen. Es gibt in einem Satz folgende Paarverbindungen: a. ein Substantiv und sein Attribut (domus aurea) b. ein Subjekt und das Prädikatsnomen (Mulier pulchra est.) c. ein Partizip und sein Beziehungswort (Europa in mare portata clamavit.) d. ein Gerundivum und sein Beziehungswort (Pacta sunt servanda.) Beachte: Ein „Paar“ steht in einem Text nicht immer direkt nebeneinander, sondern kann in „gesperrter Wortstellung“ (Hyperbaton) getrennt voneinander stehen. Kontrolle ist besser. Manchmal übersehen wir beim Übersetzen Wörter. Kontrolliere, ob du alle Wörter übersetzt hast. Manchmal fügen wir fälschlicherweise Wörter hinzu, die gar nicht dastehen. Kontrolliere also, ob sich „blinde Passagiere“ in deine Übersetzung eingeschlichen haben. Was stimmt hier nicht? Du hast jedes Wort eines Satzes übersetzt. Aber manchmal entsteht trotzdem keine sinnvolle Aussage. Prüfe dann, ob du ein Wort falsch gedeutet hast: ● Hast du den Kasus richtig bestimmt und übersetzt? ● Hat die Vokabel noch eine andere Bedeutung, die hier sinnvoll ist (z. B. petere – erstreben; bitten)? Tipps für besseren Stil Treffende Wortwahl Vokabeln haben oft mehrere Bedeutungen. Prüfe, welche der unterschiedlichen Bedeutungen den Sinn einer Aussage an einer bestimmten Textstelle am besten wiedergibt (z.B. res – Sache, Ding, Angelegenheit, Zustand usw.). Die Hinzufügung eines Wortes Eine Textstelle kann durch Hinzufügungen genauer wiedergegeben werden: ● durch Adverbien (z.B. noch, kaum, erst, gerade, schon, nur), ● durch Modalverben (mögen, können, müssen) oder ● durch Artikel und Possessivpronomina. Alternativen zum „dass-Satz“ Du hast gelernt, AcI-Konstruktionen und Wunschsätze mit ut/ne im Deutschen meistens mit dass / dass nicht einzuleiten. Es geht aber auch anders. Beispiel 1 Augustinus se ab aliis pueris probari sperabat. Augustin hoffte, von den anderen Jungen anerkannt zu werden. Augustin hoffte, er werde von den anderen Jungen anerkannt. Beispiel 2 Deus postulavit, ut Augustinus librum aperiret. Gott forderte, Augustin solle das Buch öffnen. Gott forderte von Augustin, das Buch zu öffnen. Stimmt die Logik? Partizipialkonstruktionen und cum-Sätzen mit Konjunktiv sieht man nicht an, wie sie gedanklich mit dem übrigen Satz verknüpft sind. Prüfe, welche logische Verbindung am besten passt: als, nachdem (temporal); weil, da (kausal); obwohl (konzessiv); während (dagegen) (adversativ). Welche Variante passt am besten? Steigerungsformen Komparative und Superlative können einem Vergleich dienen oder etwas hervorheben: ● Komparativ: maior – größer oder zu groß / ziemlich groß ● Superlativ: maximus – der größte oder sehr groß / riesengroß (Elativ) Imperfektformen Sie drücken eine Dauer, eine Wiederholung oder einen Versuch aus. Die Übersetzung des Imperfekts kann deshalb oft mit den Wörtern „lange“, „immer wieder“ oder „versuchen“ verbunden werden. Wird die Person oder wird ihr Handeln beschrieben? Adjektive und Substantive können eine Person näher beschreiben (attributiver Gebrauch) oder ihr Handeln (prädikativer Gebrauch). Beispiel 1 Puer laetus rediit. Der fröhliche Junge kehrte zurück. (Bezug auf die Person – attributiv) Der Junge kehrte fröhlich zurück. (Bezug auf sein Handeln – prädikativ) Beispiel 2 Cicero consul rem publicam servavit. Der Konsul Cicero rettete den Staat. (Bezug auf die Person – attributiv) Cicero rettete als Konsul den Staat. (Bezug auf sein Handeln – prädikativ) Das Passiv Nicht jede Passivform muss mit einer deutschen Passivform übersetzt werden. Manchmal ist eine unpersönliche Übersetzung mit „man“, eine reflexive Übersetzung, die Umschreibung mit „lassen“ oder auch eine aktive Wieder gabe (wenn die handelnde Person bekannt ist) stilistisch besser. 1 2 3 4 5 6 7 III IV VI Christentum wird Staatsreligion. Teilung des Römischen Reiches 4. Jh. Kreuzzüge der Christen zur Rückeroberung Palästinas und Jerusalems 11. Jh. Herrschaft der Staufer 12. Jh. Beginn der Renaissance 13./14. Jh. Kolumbus entdeckt Amerika. Renaissance Humanismus Reformation 15./16. Jh. Grenzkriege gegen Germanenstämme 3. Jh. Kreuzfahrer Ulpian Augustin Vulgata Abaelard Heloisa Archipoeta Petrarca Amerigo Vespucci Schlacht an der Milvischen Brücke Entdeckung Amerikas Reichstag in Worms Engelsburg Castel del Monte Größte Ausdehnung des Römischen Reichs unter Kaiser Trajan „Adoptivkaiser“ Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius 2. Jh. Gellius 5158_1_1_2015_Umschlag.indd 2 10.06.15 09:44 Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |