| Volltext anzeigen | |

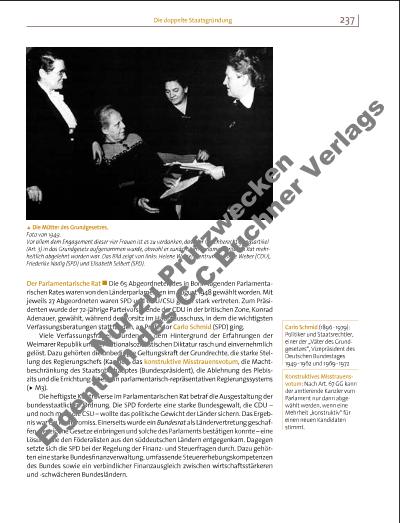

237Die doppelte Staatsgründung Der Parlamentarische Rat Die 65 Abgeordneten des in Bonn tagenden Parlamentarischen Rates waren von den Länderparlamenten im August 1948 gewählt worden. Mit jeweils 27 Abgeordneten waren SPD und CDU/CSU gleich stark vertreten. Zum Präsidenten wurde der 72-jährige Parteivorsitzende der CDU in der britischen Zone, Konrad Adenauer, gewählt, während der Vorsitz im Hauptausschuss, in dem die wichtigsten Verfassungsberatungen stattfanden, an Professor Carlo Schmid (SPD) ging. Viele Verfassungsfragen wurden vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Diktatur rasch und einvernehmlich gelöst. Dazu gehörten die unbedingte Geltungskraft der Grundrechte, die starke Stellung des Regierungschefs (Kanzler), das kon struktive Misstrauensvotum, die Machtbeschränkung des Staatsoberhauptes (Bundespräsident), die Ablehnung des Plebiszits und die Errichtung eines rein parlamentarisch-repräsentativen Regierungssystems (u M3). Die heftigste Kontroverse im Parlamentarischen Rat betraf die Ausgestaltung der bundesstaatlichen Ordnung. Die SPD forderte eine starke Bundesgewalt, die CDU – und noch mehr die CSU – wollte das politische Gewicht der Länder sichern. Das Ergebnis war ein Kompromiss. Einerseits wurde ein Bundesrat als Ländervertretung geschaffen, der eigene Gesetze einbringen und solche des Parlaments bestätigen konnte – eine Lösung, die den Föderalisten aus den süddeutschen Ländern entgegenkam. Dagegen setzte sich die SPD bei der Regelung der Finanzund Steuerfragen durch. Dazu gehörten eine starke Bundesfi nanzverwaltung, umfassende Steuererhebungskompetenzen des Bundes sowie ein verbindlicher Finanzausgleich zwischen wirtschaftsstärkeren und -schwächeren Bundesländern. Carlo Schmid (1896 1979): Politiker und Staatsrechtler, einer der „Väter des Grundgesetzes“, Vizepräsident des Deutschen Bundestages 1949 1962 und 1969 1972 Konstruktives Misstrauensvotum: Nach Art. 67 GG kann der amtierende Kanzler vom Parlament nur dann abgewählt werden, wenn eine Mehrheit „konstruktiv“ für einen neuen Kandidaten stimmt. i Die Mütter des Grund gesetzes. Foto von 1949. Vor allem dem Engagement dieser vier Frauen ist es zu verdanken, dass der Gleichberechtigungsartikel (Art. 3) in das Grundgesetz aufgenommen wurde, obwohl er zunächst im Parlamentarischen Rat mehrheitlich abgelehnt worden war. Das Bild zeigt von links: Helene Wessel (Zentrum), Helene Weber (CDU), Friederike Nadig (SPD) und Elisabeth Selbert (SPD). Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |