| Volltext anzeigen | |

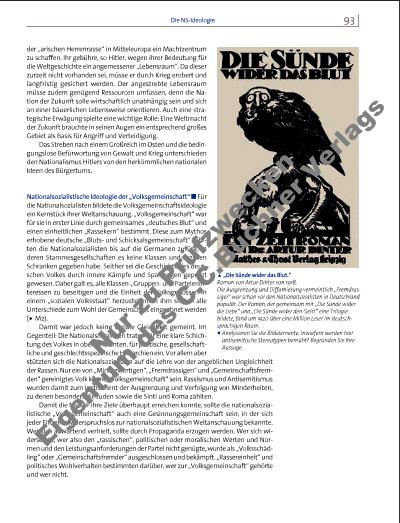

der „arischen Herrenrasse“ in Mitteleuropa ein Machtzentrum zu schaffen. Ihr gebühre, so Hitler, wegen ihrer Bedeutung für die Weltgeschichte ein angemessener „Lebensraum“. Da dieser zurzeit nicht vorhanden sei, müsse er durch Krieg erobert und langfristig gesichert werden. Der angestrebte Lebensraum müsse zudem genügend Ressourcen umfassen, denn die Nation der Zukunft solle wirtschaftlich unabhängig sein und sich an einer bäuerlichen Lebensweise orientieren. Auch eine strategische Erwägung spielte eine wichtige Rolle: Eine Weltmacht der Zukunft brauchte in seinen Augen ein entsprechend großes Gebiet als Basis für Angriff und Verteidigung. Das Streben nach einem Großreich im Osten und die bedingungslose Befürwortung von Gewalt und Krieg unterschieden den Nationalismus Hitlers von den herkömmlichen nationalen Ideen des Bürgertums. Nationalsozialistische Ideologie der „Volksgemeinschaft“ Für die Nationalsozialisten bildete die Volksgemeinschaftsideologie ein Kernstück ihrer Weltanschauung. „Volksgemeinschaft“ war für sie in erster Linie durch gemeinsames „deutsches Blut“ und einen einheitlichen „Rassekern“ bestimmt. Diese zum Mythos erhobene deutsche „Blutsund Schicksalsgemeinschaft“ führten die Nationalsozialisten bis auf die Germanen zurück, in deren Stammesgesellschaften es keine Klassen und sozialen Schranken gegeben habe. Seither sei die Geschichte des deutschen Volkes durch innere Kämpfe und Spaltungen geprägt gewesen. Daher galt es, alle Klassen-, Gruppenund Parteieninteressen zu beseitigen und die Einheit der Volksgenossen in einem „sozialen Volksstaat“ herzustellen. In ihm sollten alle Unterschiede zum Wohl der Gemeinschaft eingeebnet werden (u M2). Damit war jedoch keine soziale Gleichheit gemeint. Im Gegenteil: Die National sozialisten traten für eine klare Schichtung des Volkes in oben und unten, für politische, gesellschaftliche und geschlechtsspezifi sche Hierarchien ein. Vor allem aber stützten sich die Nationalsozialisten auf die Lehre von der angeblichen Ungleichheit der Rassen. Nur ein von „Minderwertigen“, „Fremdrassigen“ und „Gemeinschaftsfremden“ gereinigtes Volk könne „Volksgemeinschaft“ sein. Rassismus und Antisemitismus wurden damit zum Instrument der Ausgrenzung und Verfolgung von Minderheiten, zu denen besonders die Juden sowie die Sinti und Roma zählten. Damit die NSDAP ihre Ziele überhaupt erreichen konnte, sollte die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ auch eine Gesinnungsgemeinschaft sein, in der sich jeder Einzelne widerspruchslos zur nationalsozialistischen Weltanschauung bekannte. Wer sich abwartend verhielt, sollte durch Propaganda erzogen werden. Wer sich widersetzte, wer also den „rassischen“, politischen oder moralischen Werten und Normen und den Leistungsanforderungen der Partei nicht genügte, wurde als „Volksschädling“ oder „Gemeinschaftsfremder“ ausgeschlossen und bekämpft. „Rassereinheit“ und politisches Wohlverhalten bestimmten darüber, wer zur „Volksgemeinschaft“ gehörte und wer nicht. i „Die Sünde wider das Blut.“ Roman von Artur Dinter von 1918. Die Ausgrenzung und Diffamierung vermeintlich „Fremdrassiger“ war schon vor den Nationalsozialisten in Deutschland populär. Der Roman, der gemeinsam mit „Die Sünde wider die Liebe“ und „Die Sünde wider den Geist“ eine Trilogie bildete, fand um 1920 über eine Million Leser im deutschsprachigen Raum. p Analysieren Sie die Bildelemente. Inwiefern werden hier antisemitische Stereotypen bemüht? Begründen Sie Ihre Aussage. 93Die NS-Ideologie Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |