| Volltext anzeigen | |

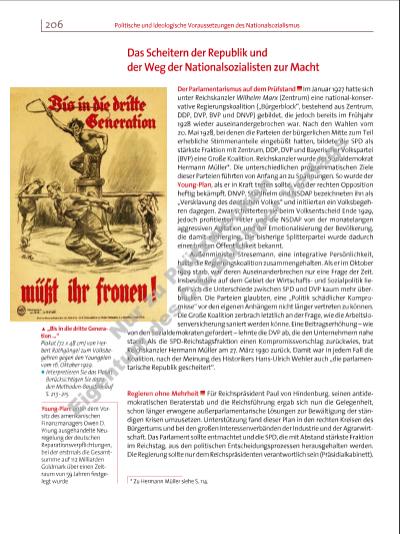

206 Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus Der Parlamentarismus auf dem Prüfstand Im Januar 1927 hatte sich unter Reichskanzler Wilhelm Marx (Zentrum) eine national-konservative Regierungskoalition („Bürgerblock“, bestehend aus Zentrum, DDP, DVP, BVP und DNVP) gebildet, die jedoch bereits im Frühjahr 1928 wieder auseinandergebrochen war. Nach den Wahlen vom 20. Mai 1928, bei denen die Parteien der bürgerlichen Mitte zum Teil erhebliche Stimmenanteile eingebüßt hatten, bildete die SPD als stärkste Fraktion mit Zentrum, DDP, DVP und Bayerischer Volkspartei (BVP) eine Große Koalition. Reichskanzler wurde der Sozialdemokrat Hermann Müller*. Die unterschiedlichen programmatischen Ziele dieser Parteien führten von Anfang an zu Spannungen. So wurde der Young-Plan, als er in Kraft treten sollte, von der rechten Opposition heftig bekämpft. DNVP, Stahlhelm und NSDAP bezeichneten ihn als „Versklavung des deutschen Volkes“ und initiierten ein Volksbegehren dagegen. Zwar scheiterten sie beim Volksentscheid Ende 1929, jedoch profi tierten Hitler und die NSDAP von der monatelangen aggressiven Agitation und der Emotionalisierung der Bevölkerung, die damit einherging. Die bisherige Splitterpartei wurde dadurch einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Außenminister Stresemann, eine integrative Persönlichkeit, hatte die Regierungskoalition zusammengehalten. Als er im Oktober 1929 starb, war deren Auseinanderbrechen nur eine Frage der Zeit. Insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaftsund Sozialpolitik ließen sich die Unterschiede zwischen SPD und DVP kaum mehr überbrücken. Die Parteien glaubten, eine „Politik schädlicher Kompromisse“ vor den eigenen Anhängern nicht länger vertreten zu können. Die Große Koalition zerbrach letztlich an der Frage, wie die Arbeitslosenversicherung saniert werden könne. Eine Beitragserhöhung – wie von den Sozialdemokraten gefordert – lehnte die DVP ab, die den Unternehmern nahe stand. Als die SPD-Reichstagsfraktion einen Kompromissvorschlag zurückwies, trat Reichskanzler Hermann Müller am 27. März 1930 zurück. Damit war in jedem Fall die Koalition, nach der Meinung des Historikers Hans-Ulrich Wehler auch „die parlamentarische Republik gescheitert“. Regieren ohne Mehrheit Für Reichspräsident Paul von Hindenburg, seinen antidemokratischen Beraterstab und die Reichsführung ergab sich nun die Gelegenheit, schon länger erwogene außerparlamentarische Lösungen zur Bewältigung der ständigen Krisen umzusetzen. Unterstützung fand dieser Plan in den rechten Kreisen des Bürgertums und bei den großen Interessenverbänden der Industrie und der Agrarwirtschaft. Das Parlament sollte entmachtet und die SPD, die mit Abstand stärkste Fraktion im Reichstag, aus den politischen Entscheidungsprozessen herausgehalten werden. Die Regierung sollte nur dem Reichspräsidenten verantwortlich sein (Präsidialkabinett). Das Scheitern der Republik und der Weg der Nationalsozialisten zur Macht * Zu Hermann Müller siehe S. 114. i „Bis in die dritte Generation …“ Plakat (72 x 48 cm) von Herbert Rothgängel zum Volksbegehren gegen den Youngplan vom 16. Oktober 1929. p Interpretieren Sie das Plakat. Berücksichtigen Sie dazu den Methoden-Baustein auf S. 213 215. Young-Plan: unter dem Vorsitz des amerikanischen Finanzmanagers Owen D. Young ausgehandelte Neuregelung der deutschen Reparationsverpfl ichtungen, bei der erstmals die Gesamtsumme auf 112 Milliarden Goldmark über einen Zeitraum von 59 Jahren festgelegt wurde 4677_1_1_2015_184-217_Kap6.indd 206 17.07.15 12:06 Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |