| Volltext anzeigen | |

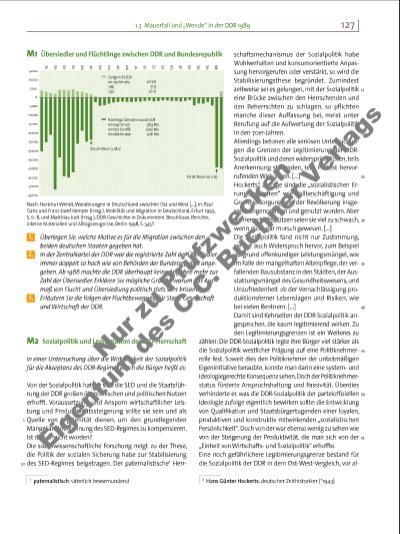

1271.3 Mauerfall und „Wende“ in der DDR 1989 –550000 195 1 195 3 195 5 195 7 195 9 196 1 196 3 196 5 196 7 196 9 197 1 197 3 197 5 197 7 197 9 198 1 198 3 198 5 198 7 198 9 150000 –500000 –450000 –400000 –350000 –300000 –250000 –200000 –150000 –100000 –50000 0 50000 100000 Bau der Mauer 13. 08. 61 Zuzüge in die DDR von 1951 bis 1965 1989 1990 Flüchtlinge/Übersiedler aus der DDR von 1949 bis 1961 von 1962 bis 1988 von 1989 bis 1990 3,854 Mio. 0,626 Mio. 0,781 Mio. 622767 5135 36217 Fall der Mauer 09. 11. 89 Nach: Hartmut Wendt, Wanderungen in Deutschland zwischen Ost und West […], in: Paul Ganz und Franz-Josef Kemper (Hrsg.), Mobilität und Migration in Deutschland, Erfurt 1995, S. 6 8, und Matthias Judt (Hrsg.), DDR-Geschichte in Dokumenten. Beschlüsse, Berichte, interne Materialien und Alltagszeugnisse, Berlin 1998, S. 545 f. 1. Überlegen Sie, welche Motive es für die Migration zwischen den beiden deutschen Staaten gegeben hat. 2. In der Zentralkartei der DDR war die registrierte Zahl der Übersiedler immer doppelt so hoch wie von Behörden der Bundesrepublik angegeben. Ab 1966 machte die DDR überhaupt keine Angaben mehr zur Zahl der Übersiedler. Erklären Sie mögliche Gründe, warum das Ausmaß von Flucht und Übersiedlung politisch stets sehr brisant war. 3. Erläutern Sie die Folgen der Fluchtbewegung für Staat, Gesellschaft und Wirtschaft der DDR. M1 Übersiedler und Flüchtlinge zwischen DDR und Bundesrepublik schaftsmechanismus der Sozialpolitik habe Wohlverhalten und konsumorientierte Anpassung hervorgerufen oder verstärkt, so wird die Stabilisierungsthese begründet. Zumindest zeitweise sei es gelungen, mit der Sozialpolitik eine Brücke zwischen den Herrschenden und den Beherrschten zu schlagen, so pfl ichten manche dieser Auffassung bei, meist unter Berufung auf die Aufwertung der Sozialpolitik in den 70er-Jahren. Allerdings betonen alle seriösen Untersuchungen die Grenzen der Legitimierung der DDRSozialpolitik und deren widersprüchlichen, teils Anerkennung stiftenden, teils Protest hervorrufenden Wirkungen. […] Hockerts2 zufolge sind die „sozialistischen Errungenschaften“ wie Vollbeschäftigung und Grundversorgung von der Bevölkerung insgesamt angenommen und genutzt worden. Aber als Herrschaftsstützen seien sie viel zu schwach, wenn nicht gar morsch gewesen. […] Die Sozialpolitik fand nicht nur Zustimmung, sie rief auch Widerspruch hervor, zum Beispiel aufgrund offenkundiger Leistungsmängel, wie im Falle der mangelhaften Altenpfl ege, der verfallenden Bausubstanz in den Städten, der Ausstattungsmängel des Gesundheitswesens, und Unzufriedenheit ob der Vernachlässigung produktionsferner Lebenslagen und Risiken, wie bei vielen Rentnern. […] Damit sind Kehrseiten der DDR-Sozialpolitik angesprochen, die kaum legitimierend wirken. Zu den Legitimierungsgrenzen ist ein Weiteres zu zählen: Die DDR-Sozialpolitik legte ihre Bürger viel stärker als die Sozialpolitik westlicher Prägung auf eine Politiknehmerrolle fest. Soweit dies den Politiknehmer der unbotmäßigen Eigeninitiative beraubte, konnte man darin eine systemund ideologiegerechte Konsequenz sehen. Doch der Politiknehmerstatus förderte Anspruchshaltung und Passivität. Überdies verhinderte er, was die DDR-Sozialpolitik der parteioffi ziellen Ideologie zufolge eigentlich bewirken sollte: die Entwicklung von Qualifi kation und Staatsbürgertugenden einer loyalen, produktiven und konstruktiv mitwirkenden „sozialistischen Persönlichkeit“. Doch von der war ebenso wenig zu sehen wie von der Steigerung der Produktivität, die man sich von der „Einheit von Wirtschaftsund Sozialpolitik“ erhoffte. Eine noch gefährlichere Legitimierungsgrenze bestand für die Sozialpolitik der DDR in dem Ost-West-Vergleich, vor alM2 Sozialpolitik und Legitimation der SED-Herrschaft In einer Untersuchung über die Wirksamkeit der Sozialpolitik für die Akzeptanz des DDR-Regimes durch die Bürger heißt es: Von der Sozialpolitik hatten sich die SED und die Staatsführung der DDR großen ökonomischen und politischen Nutzen erhofft. Voraussetzung und Ansporn wirtschaftlicher Leistung und Produktivitätssteigerung sollte sie sein und als Quelle von Legitimität dienen, um den grundlegenden Mangel an Anerkennung des SED-Regimes zu kompensieren. Ist dies erreicht worden? Die sozialwissenschaftliche Forschung neigt zu der These, die Politik der sozialen Sicherung habe zur Stabilisierung des SED-Regimes beigetragen. Der paternalistische1 Herr1 paternalistisch: väterlich bevormundend 2 Hans Günter Hockerts: deutscher Zeithistoriker (*1943) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 32017_1_1_2016_Kap1_114-137.indd 127 04.05.16 10:38 Nu r z u P üf zw ec k n Ei ge nt um d es C .C . B ch ne r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |