| Volltext anzeigen | |

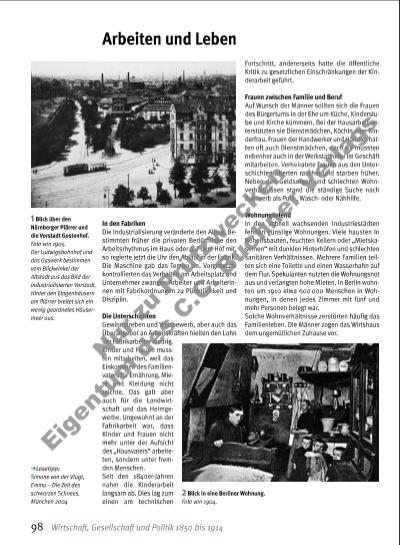

99Mit Material arbeiten M1 Fabrikordnung Die Arbeitsordnung der Firma Friedrich Krupp (Essen) von 1841: In letzter Zeit immer mehr eingerissene Unordnungen, besonders häufiges Zu spätkommen, erfordern die strenge Hand habung des hier Folgenden: 1. Fünf Minuten nach 6 Uhr oder nach dem Glockenschlage, womit die Arbeit beginnt, wird aufgeschrieben, wer fehlt, wer später kommt, muss sich melden, weil sonst von ihm keine Notiz genommen wird. 2. Wer mehr als 5 Minuten zu spät kommt, steht sich nicht besser, als wer eine ganze Stunde zu spät kommt, und wird um 1/4 Tag lohn bestraft, kommt dies aber binnen 14 Tagen zweimal vor, so kostet es das zweite Mal 1/2 Taglohn. 3. Ein Zuspätkommen von mehr als einer Stunde, z.B. 1 1/2 oder 2 Stunden wird angesehen, als ob es 1/4 Tag wäre, und erhält 1/2 Taglohn Abzug, und wenn dies binnen 14 Tagen zweimal geschieht, ein ganzes Taglohn. 4. Für 1/2 Tag Ausbleiben wird ein ganzer Tag abgezogen und für 1 Tag: 2 Tage […] 7. Eine begründete Entschuldigung entbindet von jeder der vorn erwähnten Strafen, jedoch muss diese Entschuldigung am ers ten halben Tage, nachdem mit der Arbeit wieder angefangen ist, in geziemender Weise vorgebracht werden. Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Teil I, Bd. 2, Berlin 1962, S. 196 ff. 1. Bestimme den Zweck der Fabrikordnung (M1). 2. Untersuche den Einfluss der Industrie auf die Entwicklung der Arbeitszeit (M2). 3. Nenne die Aufgabe der Uhr auf dem Gebäude (M3). 4. Arbeite aus M4 heraus, wie sich Arbeiter der Arbeitsdisziplin entzogen. 5. Setze die Beschreibung des Arbeitsablaufs bis zum Abend fort (M5). M3 Verwaltungsgebäude der Gussstahlfabrik Krupp in Essen. Foto von 1861 (Ausschnitt). 5 M4 Arbeitsdisziplin Der Unternehmer Krupp schreibt 1876: Der Wert der Zeit ist bisher noch nie verstanden worden, und der Wert des Fleißes. Die Arbeiter kommen nicht regelmäßig an die Arbeit und legen dieselbe nieder vor der Zeit, um sich zu waschen, Pfeife anzuzünden und unter ähnlichen Vorwänden. Ich habe es oft vorgerechnet, wie viel verloren geht, wenn jeder Arbeiter 5 Minuten weniger schafft. Die Meister […] laufen wie die großen Herren in der Werkstatt und um dieselbe herum und schwatzen und politisieren und glauben sich dazu berechtigt. Jürgen Kocka, Arbeitsverhältnisse und Arbeiter existenzen, a.a.O., S. 483 M5 Morgen einer Arbeiterin Der Tagesablauf einer Arbeiterin beginnt um 1900 etwa so: Je nach der Entfernung der Wohnung von der Fabrik, nach dem Beginn der Fabrikarbeit und je nach dem Arbeits beginn des Mannes steht die Frau um 3 1/2, 4, 4 1/2 oder 5 Uhr auf […]. Dann wird das Frühstück für Mann, Frau und Kinder zubereitet und genossen, das abends vorher schon vorbereitete und angekochte Essen aufs Feuer gebracht und – wenn Mann und Frau oder eines von ihnen mittags nicht heimkehren kann – für diese in Blechtöpfe gefüllt, für die Kinder zum Wärmen hergerichtet. Die Kinder werden dann angekleidet, wenn sie größer sind, schulfertig gemacht, wenn kleiner und der Aufsicht und Wartung bedürftig, genährt und zur Hütfrau getragen; wo eine Krippe vorhanden ist oder eine Bewahrschule, werden die Kleinen und Kleinsten diesen viel billigeren An stalten anvertraut. Von da geht es zur Fabrik. Entfernungen von 2-3 km gelten als nahe, es gibt aber zahlreiche Arbeiter innen, welche täglich 10-12 km auf ihren Fabrik wegen zu Fuße zurücklegen müssen. Ingeborg Weber-Kellermann, Frauenleben im 19. Jahrhundert, München 1983, S. 165 5 10 5 10 15 20 25 10 15 20 25 30 M2 Wie lange arbeiten? Tägliche Arbeitszeit in Handwerk und Indus trie im 19. Jh. 1800-1820 10-13 Stunden 1820-1840 11-15 Stunden 1840-1860 12-16 Stunden 1860-1870 12-14 Stunden 1870-1890 11-13 Stunden 1890-1910 10-11 Stunden 1910-1914 10 Stunden Nach: Jürgen Kocka, Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexis tenzen, Bonn 1990, S. 486 4453_098_108 06.06.14 11:27 Seite 99 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |