| Volltext anzeigen | |

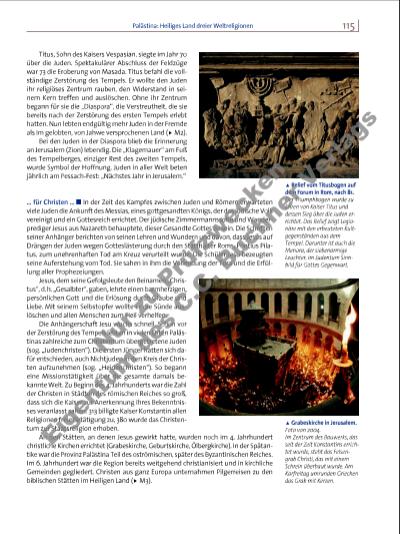

Palästina: Heiliges Land dreier Weltreligionen 115 Titus, Sohn des Kaisers Vespasian, siegte im Jahr 70 über die Juden. Spektakulärer Abschluss der Feldzüge war 73 die Eroberung von Masada. Titus befahl die vollständige Zerstörung des Tempels. Er wollte den Juden ihr religiöses Zentrum rauben, den Widerstand in seinem Kern treffen und auslöschen. Ohne ihr Zentrum begann für sie die „Diaspora“, die Verstreutheit, die sie bereits nach der Zerstörung des ersten Tempels erlebt hatten. Nun lebten endgültig mehr Juden in der Fremde als im gelobten, von Jahwe versprochenen Land (u M2). Bei den Juden in der Diaspora blieb die Erinnerung an Jerusalem (Zion) lebendig. Die „Klagemauer“ am Fuß des Tempelberges, einziger Rest des zweiten Tempels, wurde Symbol der Hoffnung. Juden in aller Welt beten jährlich am Pessach-Fest: „Nächstes Jahr in Jerusalem.“ … für Christen … In der Zeit des Kampfes zwischen Juden und Römern erwarteten viele Juden die Ankunft des Messias, eines gottgesandten Königs, der das jüdische Volk vereinigt und ein Gottesreich errichtet. Der jüdische Zimmermannssohn und Wanderprediger Jesus aus Nazareth behauptete, dieser Gesandte Gottes zu sein. Die Schriften seiner Anhänger berichten von seinen Lehren und Wundern und davon, dass Jesus auf Drängen der Juden wegen Gotteslästerung durch den Statthalter Roms, Pontius Pilatus, zum unehrenhaften Tod am Kreuz verurteilt wurde. Die Schüler Jesu bezeugten seine Auferstehung vom Tod. Sie sahen in ihm die Vollendung der Tora und die Erfüllung aller Prophezeiungen. Jesus, dem seine Gefolgsleute den Beinamen „Christus“, d. h. „Gesalbter“, gaben, lehrte einen barmherzigen, persönlichen Gott und die Erlösung durch Glaube und Liebe. Mit seinem Selbstopfer wollte er die Sünde auslöschen und allen Menschen zum Heil verhelfen. Die Anhängerschaft Jesu wuchs schnell. Schon vor der Zerstörung des Tempels lebten in vielen Orten Palästinas zahlreiche zum Christentum übergetretene Juden (sog. „Judenchristen“). Die ersten Jünger hatten sich dafür entschieden, auch Nichtjuden in den Kreis der Christen aufzunehmen (sog. „Heidenchristen“). So begann eine Missionstätigkeit über die gesamte damals bekannte Welt. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts war die Zahl der Christen in Städten des römischen Reiches so groß, dass sich die Kaiser zur Anerkennung ihres Bekenntnisses veranlasst sahen. 313 billigte Kaiser Konstantin allen Religionen freie Betätigung zu, 380 wurde das Christentum zur Staatsreligion erhoben. An den Stätten, an denen Jesus gewirkt hatte, wurden noch im 4. Jahrhundert christliche Kirchen errichtet (Grabeskirche, Geburtskirche, Ölbergkirche). In der Spätantike war die Provinz Palästina Teil des oströmischen, später des Byzantinischen Reiches. Im 6. Jahrhundert war die Region bereits weitgehend christianisiert und in kirchliche Gemeinden gegliedert. Christen aus ganz Europa unternahmen Pilgerreisen zu den biblischen Stätten im Heiligen Land (u M3). i Relief vom Titusbogen auf dem Forum in Rom, nach 81. Der Triumphbogen wurde zu Ehren von Kaiser Titus und dessen Sieg über die Juden errichtet. Das Relief zeigt Legionäre mit den erbeuteten Kultgegenständen aus dem Tempel. Darunter ist auch die Menora, der siebenarmige Leuchter, im Judentum Sinnbild für Gottes Gegenwart. i Grabeskirche in Jerusalem. Foto von 2004. Im Zentrum des Bauwerks, das seit der Zeit Konstantins errichtet wurde, steht das Felsengrab Christi, das mit einem Schrein überbaut wurde. Am Karfreitag umrunden Griechen das Grab mit Kerzen. N r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d s C .C . B c h n e V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |