| Volltext anzeigen | |

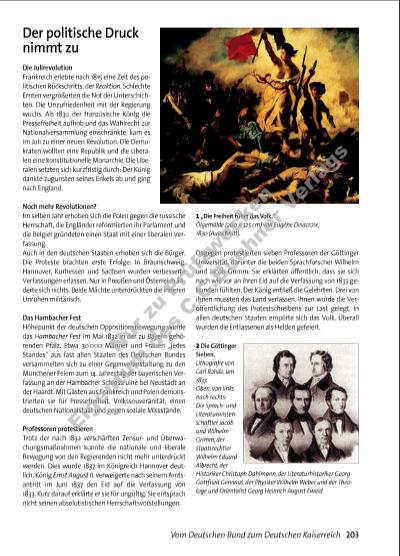

203Vom Deutschen Bund zum Deutschen Kaiserreich 1 „Die Freiheit führt das Volk.“ Ölgemälde (260 x 325 cm) von Eugène Delacroix, 1830 (Ausschnitt). 2 Die Göttinger Sieben. Lithografi e von Carl Rohde, um 1837. Oben, von links nach rechts: Die Sprachund Literaturwissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm, der Staatsrechtler Wilhelm Eduard Albrecht, der Historiker Christoph Dahlmann, der Literaturhistoriker Georg Gottfried Gervinus, der Physiker Wilhelm Weber und der Theologe und Orientalist Georg Heinrich August Ewald. Die Julirevolution Frankreich erlebte nach 1815 eine Zeit des politischen Rückschritts, der Reaktion. Schlechte Ernten vergrößerten die Not der Unterschichten. Die Unzufriedenheit mit der Regierung wuchs. Als 1830 der französische König die Pressefreiheit aufhob und das Wahlrecht zur Nationalversammlung einschränkte, kam es im Juli zu einer neuen Revolution. Die Demokraten wollten eine Republik und die Liberalen eine konstitutionelle Monarchie. Die Liberalen setzten sich kurzfristig durch: Der König dankte zugunsten seines Enkels ab und ging nach England. Noch mehr Revolutionen? Im selben Jahr erhoben sich die Polen gegen die russische Herrschaft, die Engländer reformierten ihr Parlament und die Belgier gründeten einen Staat mit einer liberalen Verfassung. Auch in den deutschen Staaten erhoben sich die Bürger. Die Proteste brachten erste Erfolge: In Braunschweig, Hannover, Kurhessen und Sachsen wurden verbesserte Verfassungen erlassen. Nur in Preußen und Österreich änderte sich nichts. Beide Mächte unterdrückten die inneren Unruhen militärisch. Das Hambacher Fest Höhepunkt der deutschen Oppositionsbewegung wurde das Hambacher Fest im Mai 1832 in der zu Bayern gehörenden Pfalz. Etwa 30 000 Männer und Frauen „jedes Standes“ aus fast allen Staaten des Deutschen Bundes versammelten sich zu einer Gegenveranstaltung zu den Münchener Feiern zum 14. Jahrestag der bayerischen Verfassung an der Hambacher Schlossruine bei Neustadt an der Haardt. Mit Gästen aus Frankreich und Polen demonstrierten sie für Pressefreiheit, Volks souveränität, einen deutschen Nationalstaat und gegen soziale Missstände. Professoren protestieren Trotz der nach 1832 verschärften Zensurund Überwachungsmaßnahmen konnte die nationale und liberale Bewegung von den Regierenden nicht mehr unterdrückt werden. Dies wurde 1837 im Kö nig reich Hannover deutlich. König Ernst August II. verweigerte nach seinem Amtsantritt im Juni 1837 den Eid auf die Verfassung von 1833. Kurz darauf erklärte er sie für un gültig. Sie entsprach nicht seinen absolutistischen Herr schaftsvorstellungen. Der politische Druck nimmt zu Dagegen protestierten sieben Professoren der Göttinger Universität, darunter die beiden Sprachforscher Wilhelm und Jacob Grimm. Sie erklärten öffentlich, dass sie sich nach wie vor an ihren Eid auf die Verfassung von 1833 gebunden fühlten. Der König entließ die Gelehrten. Drei von ihnen mussten das Land verlassen. Ihnen wurde die Veröffentlichung des Protestschreibens zur Last gelegt. In allen deutschen Staaten empörte sich das Volk. Überall wurden die Entlassenen als Helden gefeiert. 4492_1_1_2013_192_214.indd 203 28.02.13 15:06 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g tu m d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |