| Volltext anzeigen | |

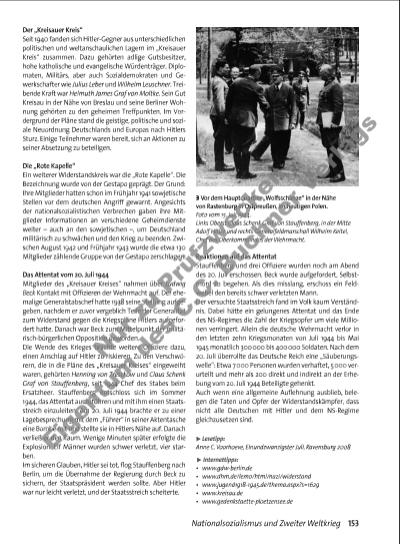

153Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 3 Vor dem Hauptquartier „Wolfsschanze“ in der Nähe von Rastenburg in Ostpreußen, im heutigen Polen. Foto vom 15. Juli 1944. Links Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, in der Mitte Adolf Hitler und rechts Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. ˘ Internettipps: • www.gdw-berlin.de • www.dhm.de/lemo/html/nazi/widerstand • www.jugend1918-1945.de/thema.aspx?s=1629 • www.kreisau.de • www.gedenkstaette-ploetzensee.de Der „Kreisauer Kreis“ Seit 1940 fanden sich Hitler-Gegner aus unterschiedlichen politischen und weltanschaulichen Lagern im „Kreisauer Kreis“ zusammen. Dazu gehörten adlige Gutsbesitzer, hohe katholische und evangelische Würdenträger, Diplomaten, Militärs, aber auch Sozialdemokraten und Gewerkschafter wie Julius Leber und Wilhelm Leuschner. Treibende Kraft war Helmuth James Graf von Moltke. Sein Gut Kreisau in der Nähe von Breslau und seine Berliner Wohnung gehörten zu den geheimen Treffpunkten. Im Vordergrund der Pläne stand die geistige, politische und soziale Neuordnung Deutschlands und Europas nach Hitlers Sturz. Einige Teilnehmer waren bereit, sich an Aktionen zu seiner Absetzung zu beteiligen. Die „Rote Kapelle“ Ein weiterer Widerstandskreis war die „Rote Kapelle“. Die Bezeichnung wurde von der Gestapo geprägt. Der Grund: Ihre Mitglieder hatten schon im Frühjahr 1941 sowjetische Stellen vor dem deutschen Angriff gewarnt. Angesichts der nationalsozialistischen Verbrechen gaben ihre Mitglieder Informationen an verschiedene Geheimdienste weiter – auch an den sowjetischen –, um Deutschland militärisch zu schwächen und den Krieg zu beenden. Zwischen August 1942 und Frühjahr 1943 wurde die etwa 130 Mitglieder zählende Gruppe von der Gestapo zerschlagen. Das Attentat vom 20. Juli 1944 Mitglieder des „Kreisauer Kreises“ nahmen über Ludwig Beck Kontakt mit Offi zieren der Wehrmacht auf. Der ehemalige Generalstabschef hatte 1938 seine Stellung aufgegeben, nachdem er zuvor vergeblich Teile der Generalität zum Widerstand gegen die Kriegspläne Hitlers aufgefordert hatte. Danach war Beck zum Mittelpunkt der militärisch-bürgerlichen Opposition geworden. Die Wende des Krieges brachte weitere Offi ziere dazu, einen Anschlag auf Hitler zu riskieren. Zu den Verschwörern, die in die Pläne des „Kreisauer Kreises“ eingeweiht waren, gehörten Henning von Tresckow und Claus Schenk Graf von Stauffenberg, seit 1944 Chef des Stabes beim Ersatzheer. Stauffenberg entschloss sich im Sommer 1944, das Attentat auszuführen und mit ihm einen Staatsstreich einzuleiten. Am 20. Juli 1944 brachte er zu einer Lagebesprechung mit dem „Führer“ in seiner Aktentasche eine Bombe mit und stellte sie in Hitlers Nähe auf. Danach verließ er den Raum. Wenige Minuten später erfolgte die Explosion. Elf Männer wurden schwer verletzt, vier starben. Im sicheren Glauben, Hitler sei tot, fl og Stauffenberg nach Berlin, um die Übernahme der Regierung durch Beck zu sichern, der Staatspräsident werden sollte. Aber Hitler war nur leicht verletzt, und der Staatsstreich scheiterte. Reaktionen auf das Attentat Stauffenberg und drei Offi ziere wurden noch am Abend des 20. Juli erschossen. Beck wurde aufgefordert, Selbstmord zu begehen. Als dies misslang, erschoss ein Feldwebel den bereits schwer verletzten Mann. Der versuchte Staatsstreich fand im Volk kaum Verständnis. Dabei hätte ein gelungenes Attentat und das Ende des NS-Regimes die Zahl der Kriegsopfer um viele Millionen verringert. Allein die deutsche Wehrmacht verlor in den letzten zehn Kriegsmonaten von Juli 1944 bis Mai 1945 monatlich 300 000 bis 400 000 Soldaten. Nach dem 20. Juli überrollte das Deutsche Reich eine „Säuberungswelle“: Etwa 7 000 Personen wurden verhaftet, 5 000 verurteilt und mehr als 200 direkt und indirekt an der Erhebung vom 20. Juli 1944 Beteiligte gehenkt. Auch wenn eine allgemeine Aufl ehnung ausblieb, belegen die Taten und Opfer der Widerstandskämpfer, dass nicht alle Deutschen mit Hitler und dem NS-Regime gleichzusetzen sind. ˘ Lesetipp: Anne C. Voorhoeve, Einundzwanzigster Juli, Ravensburg 2008 4493_1_1_2014_100_167_kap3.indd 153 09.04.14 13:06 Nu r z u Pr üf zw ec ke n ig en tu m s C .C . B uc hn er Ve rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |