| Volltext anzeigen | |

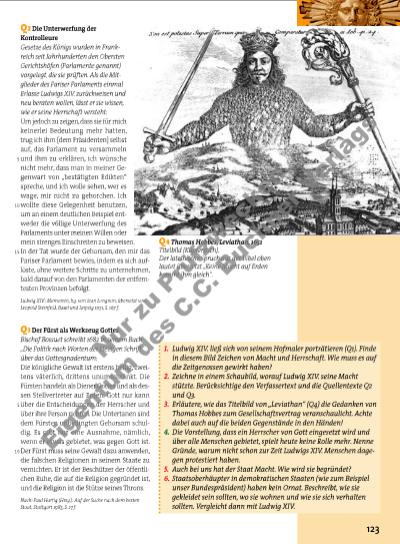

123 Q2 Die Unterwerfung der Kontrolleure Gesetze des Königs wurden in Frankreich seit Jahrhunderten den Obersten Gerichtshöfen (Parlamente genannt) vorgelegt, die sie prüften. Als die Mitglieder des Pariser Parlaments einmal Erlasse Ludwigs XIV. zurückweisen und neu beraten wollen, lässt er sie wissen, wie er seine Herrschaft versteht: Um jedoch zu zeigen, dass sie für mich keinerlei Bedeutung mehr hatten, trug ich ihm [dem Präsidenten] selbst auf, das Parlament zu versammeln und ihm zu erklären, ich wünsche nicht mehr, dass man in meiner Gegenwart von „bestätigten Edikten“ spreche, und ich wolle sehen, wer es wage, mir nicht zu gehorchen. Ich wollte diese Gelegenheit benutzen, um an einem deutlichen Beispiel entweder die völlige Unterwerfung des Parlaments unter meinen Willen oder mein strenges Einschreiten zu beweisen. In der Tat wurde der Gehorsam, den mir das Pariser Parlament bewies, indem es sich auflöste, ohne weitere Schritte zu unternehmen, bald darauf von den Parlamenten der entferntesten Provinzen befolgt. Ludwig XIV.: Memoiren, hg. von Jean Longnon, übersetzt von Leopold Steinfeld, Basel und Leipzig 1931, S. 167 f. Q3 Der Fürst als Werkzeug Gottes Bischof Bossuet schreibt 1682 in seinem Buch „Die Politik nach Worten der Heiligen Schrift“ über das Gottesgnadentum: Die königliche Gewalt ist erstens heilig, zweitens väterlich, drittens unumschränkt. Die Fürsten handeln als Diener Gottes und als dessen Stellvertreter auf Erden. Gott nur kann über die Entscheidungen der Herrscher und über ihre Person richten. Die Untertanen sind dem Fürsten unbedingten Gehorsam schuldig. Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich, wenn er etwas gebietet, was gegen Gott ist. Der Fürst muss seine Gewalt dazu anwenden, die falschen Religionen in seinem Staate zu vernichten. Er ist der Beschützer der öffentlichen Ruhe, die auf die Religion gegründet ist, und die Religion ist die Stütze seines Throns. Nach: Paul Hartig (Hrsg.): Auf der Suche nach dem besten Staat, Stuttgart 1985, S. 27 f. 5 10 15 5 10 1. Ludwig XIV. ließ sich von seinem Hofmaler porträtieren (Q1). Finde in diesem Bild Zeichen von Macht und Herrschaft. Wie muss es auf die Zeitgenossen gewirkt haben? 2. Zeichne in einem Schaubild, worauf Ludwig XIV. seine Macht stützte. Berücksichtige den Verfassertext und die Quellentexte Q2 und Q3. 3. Erläutere, wie das Titelbild von „Leviathan“ (Q4) die Gedanken von Thomas Hobbes zum Gesellschaftsvertrag veranschaulicht. Achte dabei auch auf die beiden Gegenstände in den Händen! 4. Die Vorstellung, dass ein Herrscher von Gott eingesetzt wird und über alle Menschen gebietet, spielt heute keine Rolle mehr. Nenne Gründe, warum nicht schon zur Zeit Ludwigs XIV. Menschen dagegen protestiert haben. 5. Auch bei uns hat der Staat Macht. Wie wird sie begründet? 6. Staatsoberhäupter in demokratischen Staaten (wie zum Beispiel unser Bundespräsident) haben kein Ornat. Beschreibt, wie sie gekleidet sein sollten, wo sie wohnen und wie sie sich verhalten sollten. Vergleicht dann mit Ludwig XIV. Q4 Thomas Hobbes, Leviathan, 1651 Titelbild (Kupferstich). Der lateinische Spruch aus der Bibel oben lautet übersetzt „Keine Macht auf Erden kommt ihm gleich“. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |