| Volltext anzeigen | |

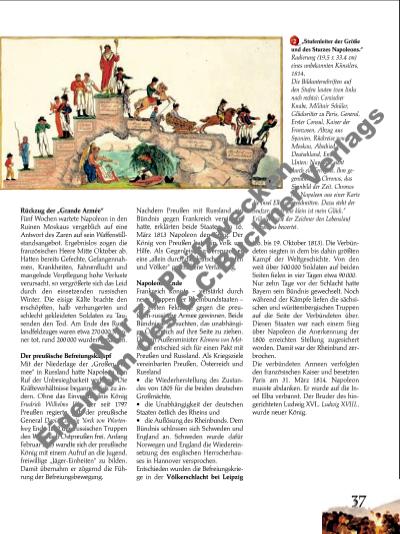

37 Rückzug der „Grande Armée“ Fünf Wochen wartete Napoleon in den Ruinen Moskaus vergeblich auf eine Antwort des Zaren auf sein Waffenstillstandsangebot. Ergebnislos zogen die französischen Heere Mitte Oktober ab. Hatten bereits Gefechte, Gefangennahmen, Krankheiten, Fahnenflucht und mangelnde Verpflegung hohe Verluste verursacht, so vergrößerte sich das Leid durch den einsetzenden russischen Winter. Die eisige Kälte brachte den erschöpften, halb verhungerten und schlecht gekleideten Soldaten zu Tausenden den Tod. Am Ende des Russ landfeldzuges waren etwa 270000 Männer tot, rund 200000 wurden gefangen. Der preußische Befreiungskampf Mit der Niederlage der „Großen Armee“ in Russland hatte Napoleon den Ruf der Unbesiegbarkeit verloren. Die Kräfteverhältnisse begannen sich zu ändern. Ohne das Einverständnis König Friedrich Wilhelms III., der seit 1797 Preußen regierte, gab der preußische General David Ludwig Yorck von Wartenburg Ende 1812 den russischen Truppen den Weg nach Ostpreußen frei. Anfang Februar 1813 wandte sich der preußische König mit einem Aufruf an die Jugend, freiwillige „Jäger-Einheiten“ zu bilden. Damit übernahm er zögernd die Füh rung der Befreiungsbewegung. Nachdem Preußen mit Russland ein Bündnis gegen Frankreich vereinbart hatte, erklärten beide Staaten am 16. März 1813 Napoleon den Krieg. Der König von Preußen bat sein Volk um Hilfe. Als Gegenleistung versprach er eine „allein durch die deutschen Fürsten und Völker“ geschaffene Verfassung. Napoleons Ende Frankreich konnte – verstärkt durch neue Truppen der Rheinbundstaaten – die ersten Feldzüge gegen die preu ßisch-russische Armee gewinnen. Beide Bündnisse versuchten, das unabhängige Österreich auf ihre Seite zu ziehen. Dessen Außenminister Klemens von Metternich entschied sich für einen Pakt mit Preußen und Russland. Als Kriegsziele vereinbarten Preußen, Österreich und Russland • die Wiederherstellung des Zu stan des von 1805 für die beiden deutschen Großmächte, • die Unabhängigkeit der deutschen Staaten östlich des Rheins und • die Auflösung des Rheinbunds. Dem Bündnis schlossen sich Schweden und England an. Schweden wurde dafür Norwegen und England die Wiederein setzung des englischen Herr scherhau ses in Hannover versprochen. Entschieden wurden die Befreiungskriege in der Völkerschlacht bei Leipzig (16. bis 19. Oktober 1813). Die Verbündeten siegten in dem bis dahin größten Kampf der Weltgeschichte. Von den weit über 500 000 Soldaten auf beiden Seiten fielen in vier Tagen etwa 90000. Nur zehn Tage vor der Schlacht hatte Bayern sein Bündnis gewechselt. Noch während der Kämpfe liefen die sächsischen und württem bergischen Truppen auf die Seite der Verbündeten über. Diesen Staaten war nach einem Sieg über Napoleon die Anerkennung der 1806 erreichten Stellung zugesichert worden. Damit war der Rheinbund zerbrochen. Die verbündeten Armeen verfolgten den französischen Kaiser und besetzten Paris am 31. März 1814. Napoleon musste abdanken. Er wurde auf die Insel Elba verbannt. Der Bruder des hingerichteten Ludwig XVI., Ludwig XVIII., wurde neuer König. 2 „Stufenleiter der Größe und des Sturzes Napoleons.“ Radierung (19,5 x 33,4 cm) eines unbekannten Künstlers, 1814. Die Bildunterschriften auf den Stufen lauten (von links nach rechts): Corsischer Knabe, Militair Schüler, Glücksritter zu Paris, General, Erster Consul, Kaiser der Franzosen, Abzug aus Spanien, Rückreise von Moskau, Abschied von Deutschland, Ende. Unten: Napoleon sieht durch ein Fernglas. Ihm gegenüber sitzt Chronos, das Sinnbild der Zeit. Chronos hat Napoleon aus einer Karte die Insel Elba ausgeschnitten. Dazu steht der Seufzer: „Ach wie klein ist mein Glück.” Erläutere, wie der Zeichner den Lebenslauf Napoleons bewertet. 4743_033_048_q7.qxd 12.08.2016 7:53 Uhr Seite 37 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc h er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |