| Volltext anzeigen | |

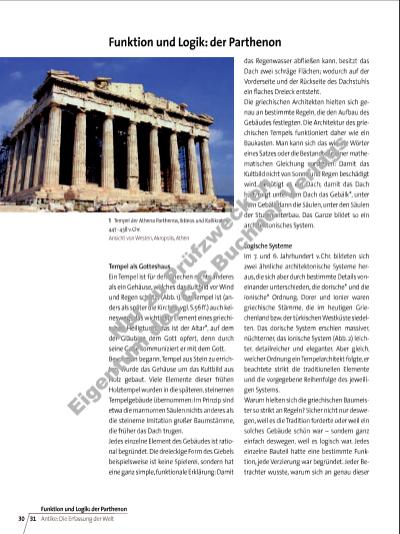

2 Erechtheion, ca. 420 ca. 406 v. Chr. Ansicht der ionischen Front im Osten, Akropolis, Athen Stelle genau dieses eine Element befand. Diese Ordnung war wichtig: Sie zeigte die uralte Tradition, in der das heilige Gebäude stand. Sie spiegelte aber auch die Ordnung der Welt. Athen war in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, als der Tempel der Athena Parthenos auf der Akropolis gebaut wurde, eine einfl ussreiche Macht. Der einfl ussreichste Politiker der Zeit, Perikles (ca. 490 429 v. Chr.), hatte die meisten griechischen Stadtstaaten der Umgebung in die Abhängigkeit Athens gezwungen. Athen war nach heutigen Maßstäben aber nicht groß; hier wohnten vielleicht zwanzigtausend Einwohner. Es war eine Gesellschaft, in der jeder jeden kannte. Die Architekten des Parthenon, Iktinos (Lebensdaten unbekannt) und Kallikrates (um 470 v. Chr. 420 v. Chr.), kannten also ihre Kollegen, und sicher diskutierten sie mit vielen Bildhauern und Philosophen ihrer Zeit. So verwundert es nicht, dass jenes Ideal des harmonischen Ausgleichs und der Proportion, das wir beim Kopf des Doryphoros von Polyklet beobachteten (s. S. 28), auch für den klassischen Tempel gilt. Die klassischen Baumeister verdeutlichten diese Prinzipien aber nicht wie Polyklet anhand des menschlichen Körpers. Sie projizierten das Ideal der Harmonie in das traditionelle Tempelgebäude. Eine Architektur der Gegensätze Die Fassade des Parthenon besteht, wie der Körper des Doryphoros, aus Gegensätzen: Die Stufen und das Gebälk verlaufen horizontal, die Säulen vertikal. Die Zone oben unter dem Dachrand erscheint verschattet, die Stufen unten beleuchtet; die Säulen selbst sind hell, die Zonen zwischen den Säulen dunkel, fast wie ein vertikaler Zebrastreifen. Manche Bereiche sind ganz glatt und unverziert, manche kleinteilig mit Ornamenten überzogen. Zudem kehren bestimmte Maßverhältnisse immer wieder. Gerade in den Maßen zeigt sich das mathematische Konzept des Gebäudes. Unser Wort „logisch“ leitet sich vom griechischen Wort „logos“ ab. Das heißt zum einen ganz einfach Wort, bedeutet aber auch Zahl, Vernunft, abstrakte* Struktur. Manche griechischen Philosophen hielten den „logos“ für das Grundprinzip des Kosmos, sahen im „logos“ sogar eine Art Gott – oder setzten ihn mit Gott gleich. Ob das die Architekten des Parthenon auch taten, wissen wir nicht. In jedem Fall aber steht hinter den Marmorblöcken auf der Akropolis mehr als nur ein Ort für Kulte und Rituale. Es ist ein Gebäude, das wie der Körper des Polyklet (s. S. 29) die mathematische Ordnung der Welt in sich trägt. 1 Besorgen Sie sich Bildmaterial zur ionischen und dorischen Säulenordnung. Zeichnen und beschriften Sie diese im Vergleich und zeigen Sie wesentliche Unterschiede auf. 2 Vergleichen Sie den Aspekt der regelhaften Darstellung bei Skulptur* (s. „Körper und Idee: der Doryphoros“, S. 28 f.) und Architektur, indem Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzeigen. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig tu m d e C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |