| Volltext anzeigen | |

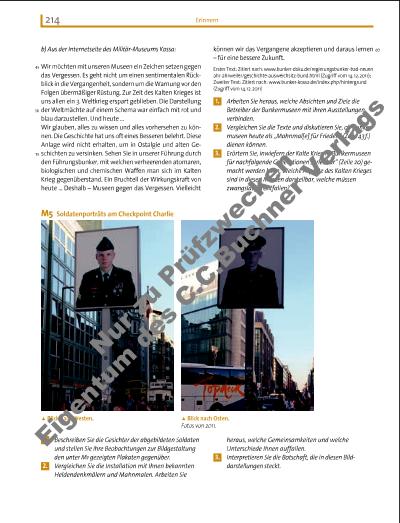

215Der Kalte Krieg im Spiegel der Geschichtskultur M6 Kontroversen um den Checkpoint Charlie Die Soziologin Sybille Frank analysiert in einem Artikel die langjährige Entwicklung des Gedenkortes Checkpoint Charlie und die Kontroverse um den von Alexandra Hildebrandt ausgewählten Standort der Gedenk-Kreuz-Installation: Obwohl Hildebrandt vom Bezirk Mitte lediglich eine „temporäre Kunstaktion“ genehmigt worden war, erklärte die Museumschefi n nach der Einweihung des Mahnmals, ihre Installation stehenlassen zu wollen. Ihr Argument lautete, dass das bisherige „offi zielle“ Mauergedenken am von Bund und Land in den 1990er-Jahren an der Grenze zwischen den Bezirken Mitte (Ost) und Wedding (West) errichteten Gedenkort Bernauer Straße, wo sich viele dramatische Fluchtgeschichten abgespielt hatten, zu verkopft und für Touristinnen und Touristen nur schwer zu erreichen sei. Demgegenüber sei der Checkpoint Charlie ein international bekanntes Symbol der Weltenteilung, und so sei es nur folgerichtig, an diesem zentral gelegenen touristischen Ort auch der Opfer dieser Weltenteilung zu gedenken. Laut Hildebrandt sollten also nicht die Touristinnen und Touristen zu den Gedenkorten, sondern vielmehr das Gedenken an die touristischen Aufenthaltsorte reisen. Dort sollten die Kreuze die Symbolik der Mauer und ihrer Opfer unmittelbar und drastisch vermitteln und Emotionen auslösen. […] Während in Berlin eine breite Koalition aus Opferverbänden und Tourismusanbietern Hildebrandts Mahnmal dafür lobte, dass angesichts der drastischen Symbolik des Todesstreifens mit den Kreuzen am Checkpoint Charlie „selbst ein Tourist aus Japan sofort begreift, was die Mauer für Berlin bedeutete“, verurteilte eine nicht minder breite Koalition aus Regierungsvertreterinnen, Kulturfunktionären, Denkmalexpertinnen und Kuratoren den Checkpoint Charlie als einen durch „Kunstbausteine“ charakterisierten und daher „disneyfi zierten“ Ort: Der Standort der Mauerrekonstruktion sei, so hieß es, nicht authentisch, da leicht verschoben, die verwendeten originalen Mauersegmente hätten nie am Checkpoint Charlie gestanden, der frühere Grenzübergang sei niemals ein Ort des Massensterbens gewesen, und die emotionalisierte Darstellungsform sei insgesamt ungeeignet, Lehren aus der Geschichte zu vermitteln. Diese Argumentation führte jedoch in ein Dilemma. Denn angesichts des längst vollzogenen Abrisses der Mauer musste auch das „offi zielle“ Mauergedenken an den meisten Orten der Stadt ohne historische Substanz auskommen. Überdies war auch der Mauergedenkstätte am Gedenkort Bernauer Straße von ihren Kritikerinnen und Kritikern stets ein Authentizitätsdefi zit attestiert worden: Die von „Mauerspechten“ skelettierten dortigen Mauerreste waren einer umfassenden Betonsanierung unterzogen worden. Auch diese Gedenkstätte zeigte keine „authentische“, sondern eine künstlerisch überhöhte Rekonstruktion des Todesstreifens, und auch an der Bernauer Straße hatte nie ein Sterben hunderter Maueropfer stattgefunden. Sybille Frank, Der Mauer um die Wette gedenken, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 31 34 (2011), S. 51 53 1. Fassen Sie die Pround Kontra-Argumente zur Installation von Alexandra Hildebrandt zusammen. 2. Nehmen Sie Stellung zur Idee der Museumschefi n, das Gedenken an die Aufenthaltsorte der Touristen reisen zu lassen (Zeile 17 19). Erläutern Sie, welche Vorund welche Nachteile damit verbunden sind. 3. Erörtern Sie, welche Form der Vergangenheitsbetrachtung den Besuchern am Checkpoint Charlie präsentiert wird. Ziehen Sie dafür die folgende Doppelseite zum außerschulischen Lernort Checkpoint Charlie in diesem Buch hinzu. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 i Protest gegen die geplante Räumung des Mauermahnmals. Foto von 2005. Nu r z P rü fzw ec ke n Ei g nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |