| Volltext anzeigen | |

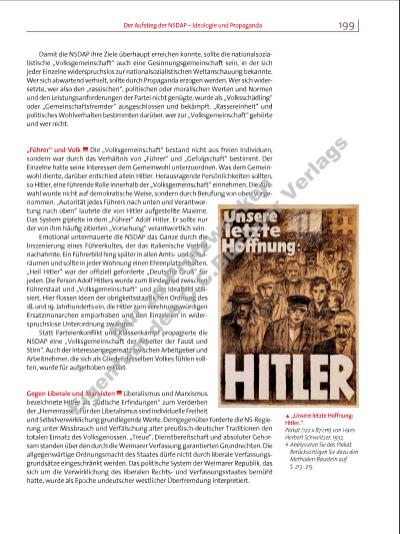

200 Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus 1. Stellen Sie die Wurzeln der nationalsozialistischen Ideologie zusammen und zeigen Sie, welche Traditionen aus dem Kaiserreich von den Nationalsozialisten genutzt wurden. 2. Veranschaulichen Sie Ihre Ergebnisse in einem Schaubild. Darüber hinaus nahm Hitler für sich in Anspruch, der Zerstörer des Marxismus zu sein. Die Propaganda einer Klassenversöhnung, bei der alte Sozialstrukturen und Klassenschranken überwunden wurden, hatte großen Erfolg. „Volksgemeinschaft“ und „Sozialismus der Tat“ waren Prinzipien, die auch weite Kreise der Arbeiterschaft an den Nationalsozialismus banden. Antisemitismus: vom Vorurteil zur Ideologie Der Antisemitismus in der Weimarer Republik war nicht neu, jedoch radikalisierte sich sein Inhalt (u M5). Er lehnte den im 19. Jahrhundert erreichten wirtschaftlichen und sozialen Status der Juden ab und wollte ihn rückgängig machen.* Eine pseudowissenschaftliche Rassen theorie unterstellte die Überlegenheit „arischen Blutes“ und die Minderwertigkeit der „Semiten“ und baute alte Vorurteile und Sündenbocktheorien aus. Bücher, Broschüren und weit über 500 antisemitische Zeitungen verbreiteten eine zunehmend radikalere Propaganda. Seit 1923 tat sich der von Julius Streicher gegründete „Stürmer“ mit judenfeindlichen Hetzkampagnen hervor. Zu den erfolgreichsten und am weitesten verbreiteten Schriften zählten die „Protokolle der Weisen von Zion“. Mit diesen Fälschungen sollte eine angebliche jüdische Weltverschwörung bewiesen werden. Zu Beginn der Weimarer Republik gab es rund 400 völkische Organisationen. Ein Zentrum für antisemitische Kampagnen war der „Deutschvölkische Schutzund Trutzbund“. In seinem Gründungsjahr 1919 zählte er etwa 5 000 Mitglieder, 1922 waren es bereits fast 200 000, darunter Angestellte, Beamte, Lehrer und Akademiker, Ärzte und Anwälte sowie Handwerker und Händler. Unter dem Motto „Deutschland den Deutschen“ agierte der Bund gegen die Demokratie, gegen linke Bewegungen und gegen Juden. Nach der Ermordung Rathenaus im Jahre 1922 wurde zwar seine Tätigkeit in den meisten Ländern des Deutschen Reiches verboten, jedoch unterstützte er weiterhin gewalttätige Aktionen, so die Attentate der „Organisation Consul“ auf Matthias Erzberger und Philipp Scheidemann. Auch politische Parteien, allen voran die NSDAP, propagierten den Antisemitismus. Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) verpfl ichtete sich 1920 in ihrem Programm zum Kampf gegen die „Vorherrschaft des Judentums in Regierung und Öffentlichkeit“. Zwar konnten diese Parteien zwischen 1924 und 1929 nicht mehr als acht Prozent der Wähler gewinnen, doch die Zustimmung zu antisemitischen Anschauungen in der Bevölkerung wuchs. Der Antisemitismus war längst gesellschaftsfähig. Julius Streicher (1885 1946, hingerichtet): 1921 Beitritt zur NSDAP, 1923 Gründung des antisemitischen Hetzblattes „Der Stürmer“, seit 1928 Gauleiter in Franken, 1933 1945 Mitglied des Reichstages, seit 1933 Leitung des „Zentralkomitees zur Abwehr der jüdischen Gräuelund Boykotthetze“, 1940 wegen Korruption und Parteizwist aller Ämter enthoben i Publikationen aus dem Parteiverlag der NSDAP. In ihren Büchern verbreiteten der NS-Politiker Hermann Esser und der führende NS-Ideologe Alfred Rosenberg die rechtsextreme Theorie der „jüdischen Weltverschwörung“. * Zum Antisemitismus im 19. Jahrhundert siehe S. 170 und 178 f. 4677_1_1_2015_184-217_Kap6.indd 200 17.07.15 12:06 Nu r z u Pr üf zw ec ke Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |