| Volltext anzeigen | |

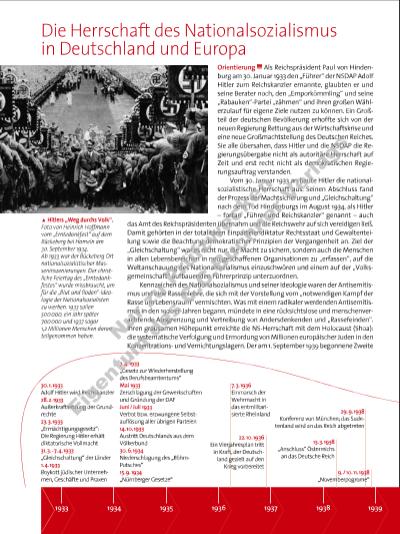

1933 1935 1937 19381934 1936 1939 30. 1. 1933 Adolf Hitler wird Reichskanzler 28. 2. 1933 Außerkraftsetzung der Grundrechte 23. 3. 1933 „Ermächtigungsgesetz“: Die Regierung Hitler erhält diktatorische Vollmacht 31. 3. 7. 4. 1933 „Gleichschaltung“ der Länder 1. 4. 1933 Boykott jüdischer Unternehmen, Geschäfte und Praxen 7. 4. 1933 „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ Mai 1933 Zerschlagung der Gewerkschaften und Gründung der DAF Juni / Juli 1933 Verbot bzw. erzwungene Selbstaufl ösung aller übrigen Parteien 14. 10. 1933 Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund 30. 6. 1934 Niederschlagung des „Röhm Putsches“ 15. 9. 1934 „Nürnberger Gesetze“ 7. 3. 1936 Einmarsch der Wehrmacht in das entmilitarisierte Rheinland 29. 9. 1938Konferenz von München; das Sudetenland wird an das Reich abgetreten 22. 10. 1936 Ein Vierjahresplan tritt in Kraft, der Deutschland gezielt auf den Krieg vorbereitet 13. 3. 1938 „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 9. / 10. 11. 1938 „Novemberpogrome“ i Hitlers „Weg durchs Volk“. Foto von Heinrich Hoffmann vom „Erntedankfest“ auf dem Bückeberg bei Hameln am 30. September 1934. Ab 1933 war der Bückeberg Ort nationalsozialistischer Masseninszenierungen. Der christliche Feiertag des „Erntedankfestes“ wurde missbraucht, um für die „Blut und Boden“-Ideologie der Nationalsozialisten zu werben. 1933 sollen 500 000, ein Jahr später 700 000 und 1937 sogar 1,2 Millionen Menschen daran teilgenommen haben. Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa Orientierung Als Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 den „Führer“ der NSDAP Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte, glaubten er und seine Berater noch, den „Emporkömmling“ und seine „Rabauken“-Partei „zähmen“ und ihren großen Wählerzulauf für eigene Ziele nutzen zu können. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung erhoffte sich von der neuen Regierung Rettung aus der Wirtschaftskrise und eine neue Großmachtstellung des Deutschen Reiches. Sie alle übersahen, dass Hitler und die NSDAP die Regierungsübergabe nicht als autoritäre Herrschaft auf Zeit und erst recht nicht als demokratischen Regierungsauftrag verstanden. Vom 30. Januar 1933 an baute Hitler die nationalsozialistische Herrschaft aus. Seinen Abschluss fand der Prozess der Machtsicherung und „Gleichschaltung“ nach dem Tod Hindenburgs im August 1934, als Hitler – fortan „Führer und Reichskanzler“ genannt – auch das Amt des Reichspräsidenten übernahm und die Reichswehr auf sich vereidigen ließ. Damit gehörten in der totalitären Einparteiendiktatur Rechtsstaat und Gewaltenteilung sowie die Beachtung demokratischer Prinzipien der Vergangenheit an. Ziel der „Gleichschaltung“ war es nicht nur, die Macht zu sichern, sondern auch die Menschen in allen Lebensbereichen in neu geschaffenen Organisationen zu „erfassen“, auf die Weltanschauung des Nationalsozialismus einzuschwören und einem auf der „Volksgemeinschaft“ aufbauenden Führerprinzip unterzuordnen. Kennzeichen des Nationalsozialismus und seiner Ideologie waren der Antisemitismus und eine Rassenlehre, die sich mit der Vorstellung vom „notwendigen Kampf der Rasse um Lebensraum“ vermischten. Was mit einem radikaler werdenden Antisemitismus in den 1920er-Jahren begann, mündete in eine rücksichtslose und menschenverachtende Ausgrenzung und Vertreibung von Andersdenkenden und „Rassefeinden“. Ihren grausamen Höhepunkt erreichte die NS-Herrschaft mit dem Holocaust (Shoa): die systematische Verfolgung und Ermordung von Millionen europäischer Juden in den Konzentrationsund Vernichtungslagern. Der am 1. September 1939 begonnene Zweite 4677_1_1_2015_218-275_Kap7.indd 218 17.07.15 12:07 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc h r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |