| Volltext anzeigen | |

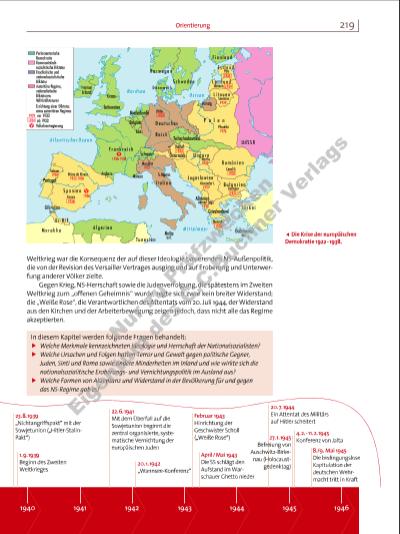

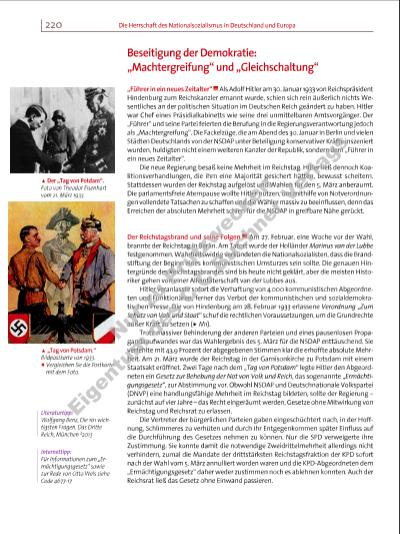

220 Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa „Führer in ein neues Zeitalter“ Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 von Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde, schien sich rein äußerlich nichts Wesentliches an der politischen Situation im Deutschen Reich geändert zu haben. Hitler war Chef eines Präsidialkabinetts wie seine drei unmittelbaren Amtsvorgänger. Der „Führer“ und seine Partei feierten die Berufung in die Regierungsverantwortung jedoch als „Machtergreifung“. Die Fackelzüge, die am Abend des 30. Januar in Berlin und vielen Städten Deutschlands von der NSDAP unter Beteiligung konservativer Kräfte inszeniert wurden, huldigten nicht einem weiteren Kanzler der Republik, sondern dem „Führer in ein neues Zeitalter“. Die neue Regierung besaß keine Mehrheit im Reichstag. Hitler ließ dennoch Koalitionsverhandlungen, die ihm eine Majorität gesichert hätten, bewusst scheitern. Stattdessen wurden der Reichstag aufgelöst und Wahlen für den 5. März anberaumt. Die parlamentsfreie Atempause wollte Hitler nutzen, um mithilfe von Notverordnungen vollendete Tatsachen zu schaffen und die Wähler massiv zu beeinfl ussen, denn das Erreichen der absoluten Mehrheit schien für die NSDAP in greifbare Nähe gerückt. Der Reichstagsbrand und seine Folgen Am 27. Februar, eine Woche vor der Wahl, brannte der Reichstag in Berlin. Am Tatort wurde der Holländer Marinus van der Lubbe festgenommen. Wahrheitswidrig verkündeten die Nationalsozialisten, dass die Brandstiftung der Beginn eines kommunistischen Umsturzes sein sollte. Die genauen Hintergründe des Reichstagsbrandes sind bis heute nicht geklärt, aber die meisten Historiker gehen von einer Alleintäterschaft van der Lubbes aus. Hitler veranlasste sofort die Verhaftung von 4 000 kommunistischen Abgeordneten und Funktionären, ferner das Verbot der kommunistischen und sozialdemokratischen Presse. Die von Hindenburg am 28. Februar 1933 erlassene Verordnung „Zum Schutz von Volk und Staat“ schuf die rechtlichen Voraussetzungen, um die Grundrechte außer Kraft zu setzen (u M1). Trotz massiver Behinderung der anderen Parteien und eines pausenlosen Propagandaaufwandes war das Wahlergebnis des 5. März für die NSDAP enttäuschend. Sie verfehlte mit 43,9 Prozent der abgegebenen Stimmen klar die erhoffte absolute Mehrheit. Am 21. März wurde der Reichstag in der Garnisonkirche zu Potsdam mit einem Staatsakt eröffnet. Zwei Tage nach dem „Tag von Potsdam“ legte Hitler den Abgeordneten ein Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, das sogenannte „Ermächtigungsgesetz“, zur Abstimmung vor. Obwohl NSDAP und Deutschnationale Volkspartei (DNVP) eine handlungsfähige Mehrheit im Reichstag bildeten, sollte der Regierung – zunächst auf vier Jahre – das Recht eingeräumt werden, Gesetze ohne Mitwirkung von Reichstag und Reichsrat zu erlassen. Die Vertreter der bürgerlichen Parteien gaben eingeschüchtert nach, in der Hoffnung, Schlimmeres zu verhüten und durch ihr Entgegenkommen später Einfl uss auf die Durchführung des Gesetzes nehmen zu können. Nur die SPD verweigerte ihre Zustimmung. Sie konnte damit die notwendige Zweidrittelmehrheit allerdings nicht verhindern, zumal die Mandate der drittstärksten Reichstagsfraktion der KPD sofort nach der Wahl vom 5. März annulliert worden waren und die KPD-Abgeordneten dem „Ermächtigungsgesetz“ daher weder zustimmen noch es ablehnen konnten. Auch der Reichsrat ließ das Gesetz ohne Einwand passieren. Beseitigung der Demokratie: „Machtergreifung“ und „Gleichschaltung“ i „Tag von Potsdam.“ Bildpostkarte von 1933. p Vergleichen Sie die Postkarte mit dem Foto. Internettipp: Für Informationen zum „Ermächtigungsgesetz“ sowie zur Rede von Otto Wels siehe Code 4677-17 Literaturtipp: Wolfgang Benz, Die 101 wichtigsten Fragen. Das Dritte Reich, München 32013 i Der „Tag von Potdam“. Foto von Theodor Eisen hart vom 21. März 1933. 4677_1_1_2015_218-275_Kap7.indd 220 17.07.15 12:07 N r z P rü fzw ec k n Ei ge nt um d es C. C. Bu ch ne r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |