| Volltext anzeigen | |

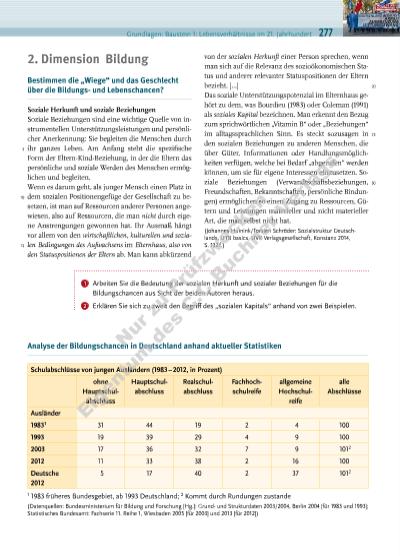

Grundlagen: Baustein 1: Lebensverhältnisse im 21. Jahrhundert 277 2. Dimension Bildung von der sozialen Herkunft einer Person sprechen, wenn man sich auf die Relevanz des sozioökonomischen Status und anderer relevanter Statuspositionen der Eltern bezieht. […] Das soziale Unterstützungspotenzial im Elternhaus gehört zu dem, was Bourdieu (1983) oder Coleman (1991) als soziales Kapital bezeichnen. Man erkennt den Bezug zum sprichwörtlichen „Vitamin B“ oder „Beziehungen“ im alltagssprachlichen Sinn. Es steckt sozusagen in den sozialen Beziehungen zu anderen Menschen, die über Güter, Informationen oder Handlungsmöglichkeiten verfügen, welche bei Bedarf „abgerufen“ werden können, um sie für eigene Interessen einzusetzen. Soziale Beziehungen (Verwandtschaftsbeziehungen, Freundschaften, Bekanntschaften, persönliche Bindungen) ermöglichen so einen Zugang zu Ressourcen, Gütern und Leistungen materieller und nicht materieller Art, die man selbst nicht hat. (Johannes Huinink/Torsten Schröder: Sozialstruktur Deutschlands, UTB basics, UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2014, S. 132 f.) Arbeiten Sie die Bedeutung der sozialen Herkunft und sozialer Beziehungen für die Bildungschancen aus Sicht der beiden Autoren heraus. Erklären Sie sich zu zweit den Begriff des „sozialen Kapitals“ anhand von zwei Beispielen. 1 2 Analyse der Bildungschancen in Deutschland anhand aktueller Statistiken Bestimmen die „Wiege“ und das Geschlecht über die Bildungsund Lebenschancen? Soziale Herkunft und soziale Beziehungen Soziale Beziehungen sind eine wichtige Quelle von instrumentellen Unterstützungsleistungen und persönlicher Anerkennung: Sie begleiten die Menschen durch ihr ganzes Leben. Am Anfang steht die spezifische Form der Eltern-Kind-Beziehung, in der die Eltern das persönliche und soziale Werden des Menschen ermöglichen und begleiten. Wenn es darum geht, als junger Mensch einen Platz in dem sozialen Positionengefüge der Gesellschaft zu besetzen, ist man auf Ressourcen anderer Personen angewiesen, also auf Ressourcen, die man nicht durch eigene Anstrengungen gewonnen hat. Ihr Ausmaß hängt vor allem von den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bedingungen des Aufwachsens im Elternhaus, also von den Statuspositionen der Eltern ab. Man kann abkürzend Schulabschlüsse von jungen Ausländern (1983 – 2012, in Prozent) ohne Hauptschulabschluss Hauptschulabschluss Realschulabschluss Fachhochschulreife allgemeine Hochschulreife alle Abschlüsse Ausländer 19831 31 44 19 2 4 100 1993 19 39 29 4 9 100 2003 17 36 32 7 9 1012 2012 11 33 38 2 16 100 Deutsche 2012 5 17 40 2 37 1012 1 1983 früheres Bundesgebiet, ab 1993 Deutschland; 2 Kommt durch Rundungen zustande (Datenquellen: Bundesministerium für Bildung und Forschung [Hg.]: Grundund Strukturdaten 2003/2004, Berlin 2004 [für 1983 und 1993]; Statistisches Bundesamt: Fachserie 11. Reihe 1, Wiesbaden 2005 [für 2003] und 2013 [für 2012]) 5 10 15 20 25 30 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |