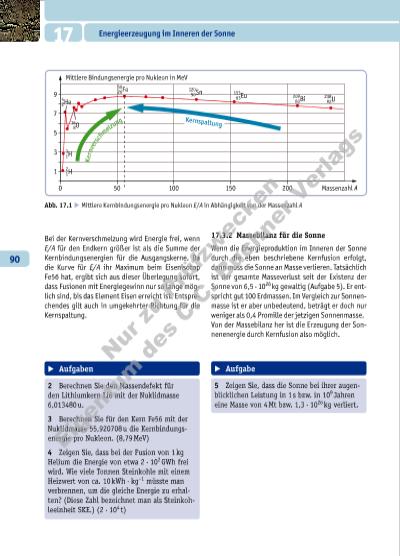

| Volltext anzeigen | |

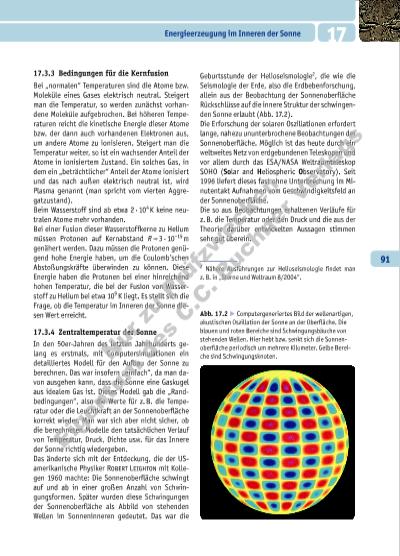

91 17Energieerzeugung im Inneren der Sonne 17.3.3 Bedingungen für die Kernfusion Bei „normalen“ Temperaturen sind die Atome bzw. Moleküle eines Gases elektrisch neutral. Steigert man die Temperatur, so werden zunächst vorhandene Moleküle aufgebrochen. Bei höheren Temperaturen reicht die kinetische Energie dieser Atome bzw. der dann auch vorhandenen Elektronen aus, um andere Atome zu ionisieren. Steigert man die Temperatur weiter, so ist ein wachsender Anteil der Atome in ionisiertem Zustand. Ein solches Gas, in dem ein „beträchtlicher“ Anteil der Atome ionisiert und das nach außen elektrisch neutral ist, wird Plasma genannt (man spricht vom vierten Aggregatzustand). Beim Wasserstoff sind ab etwa 2 · 104 K keine neutralen Atome mehr vorhanden. Bei einer Fusion dieser Wasserstoffkerne zu Helium müssen Protonen auf Kernabstand R ≈ 3 · 10–15 m genähert werden. Dazu müssen die Protonen genügend hohe Energie haben, um die Coulomb’schen Abstoßungskräfte überwinden zu können. Diese Energie haben die Protonen bei einer hinreichend hohen Temperatur, die bei der Fusion von Wasserstoff zu Helium bei etwa 109 K liegt. Es stellt sich die Frage, ob die Temperatur im Inneren der Sonne diesen Wert erreicht. 17.3.4 Zentraltemperatur der Sonne In den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts gelang es erstmals, mit Computersimulationen ein detailliertes Modell für den Aufbau der Sonne zu berechnen. Das war insofern „einfach“, da man davon ausgehen kann, dass die Sonne eine Gaskugel aus idealem Gas ist. Dieses Modell gab die „Randbedingungen“, also die Werte für z. B. die Temperatur oder die Leuchtkraft an der Sonnenoberläche korrekt wieder. Man war sich aber nicht sicher, ob die berechneten Modelle den tatsächlichen Verlauf von Temperatur, Druck, Dichte usw. für das Innere der Sonne richtig wiedergeben. Das änderte sich mit der Entdeckung, die der USamerikanische Physiker Robert Leighton mit Kollegen 1960 machte: Die Sonnenoberläche schwingt auf und ab in einer großen Anzahl von Schwingungsformen. Später wurden diese Schwingungen der Sonnenoberläche als Abbild von stehenden Wellen im Sonneninneren gedeutet. Das war die Geburtsstunde der Helioseismologie2, die wie die Seismologie der Erde, also die Erdbebenforschung, allein aus der Beobachtung der Sonnenoberläche Rückschlüsse auf die innere Struktur der schwingenden Sonne erlaubt (Abb. 17.2). Die Erforschung der solaren Oszillationen erfordert lange, nahezu ununterbrochene Beobachtungen der Sonnenoberläche. Möglich ist das heute durch ein weltweites Netz von erdgebundenen Teleskopen und vor allem durch das ESA/NASA Weltraumteleskop SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Seit 1996 liefert dieses fast ohne Unterbrechung im Minutentakt Aufnahmen vom Geschwindigkeitsfeld an der Sonnenoberläche. Die so aus Beobachtungen erhaltenen Verläufe für z. B. die Temperatur oder den Druck und die aus der Theorie darüber entwickelten Aussagen stimmen sehr gut überein. 2 Nähere Ausführungen zur Helioseismologie indet man z. B. in „Sterne und Weltraum 8/2004“. Abb. 17.2 E Computergeneriertes Bild der wellenartigen, akustischen Oszillation der Sonne an der Oberläche. Die blauen und roten Bereiche sind Schwingungsbäuche von stehenden Wellen. Hier hebt bzw. senkt sich die Sonnenoberläche periodisch um mehrere Kilometer. Gelbe Bereiche sind Schwingungsknoten.N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |