| Volltext anzeigen | |

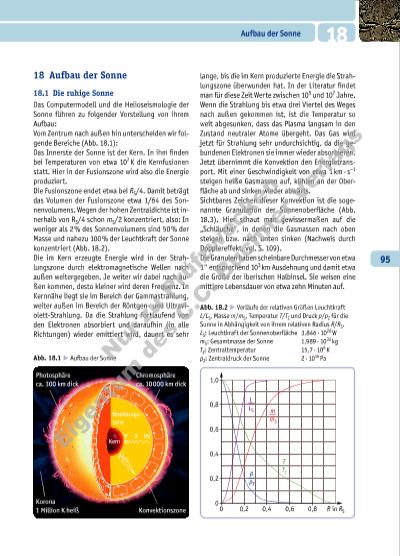

95 18Aufbau der Sonne 18 Aufbau der Sonne 18.1 Die ruhige Sonne Das Computermodell und die Helioseismologie der Sonne führen zu folgender Vorstellung von ihrem Aufbau: Vom Zentrum nach außen hin unterscheiden wir folgende Bereiche (Abb. 18.1): Das Innerste der Sonne ist der Kern. In ihm inden bei Temperaturen von etwa 107 K die Kernfusionen statt. Hier in der Fusionszone wird also die Energie produziert. Die Fusionszone endet etwa bei RS/4. Damit beträgt das Volumen der Fusionszone etwa 1/64 des Sonnenvolumens. Wegen der hohen Zentraldichte ist innerhalb von RS/4 schon mS/2 konzentriert, also: In weniger als 2 % des Sonnenvolumens sind 50 % der Masse und nahezu 100 % der Leuchtkraft der Sonne konzentriert (Abb. 18.2). Die im Kern erzeugte Energie wird in der Strahlungszone durch elektromagnetische Wellen nach außen weitergegeben. Je weiter wir dabei nach außen kommen, desto kleiner wird deren Frequenz. In Kernnähe liegt sie im Bereich der Gammastrahlung, weiter außen im Bereich der Röntgenund Ultraviolett-Strahlung. Da die Strahlung fortlaufend von den Elektronen absorbiert und daraufhin (in alle Richtungen) wieder emittiert wird, dauert es sehr lange, bis die im Kern produzierte Energie die Strahlungszone überwunden hat. In der Literatur indet man für diese Zeit Werte zwischen 105 und 107 Jahre. Wenn die Strahlung bis etwa drei Viertel des Weges nach außen gekommen ist, ist die Temperatur so weit abgesunken, dass das Plasma langsam in den Zustand neutraler Atome übergeht. Das Gas wird jetzt für Strahlung sehr undurchsichtig, da die gebundenen Elektronen sie immer wieder absorbieren. Jetzt übernimmt die Konvektion den Energietransport. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 km · s–1 steigen heiße Gasmassen auf, kühlen an der Oberläche ab und sinken wieder abwärts. Sichtbares Zeichen dieser Konvektion ist die soge nannte Granulation der Sonnenoberläche (Abb. 18.3). Hier schaut man gewissermaßen auf die „Schläuche“, in denen die Gasmassen nach oben steigen bzw. nach unten sinken (Nachweis durch Dopplereffekt, vgl. S. 109). Die Granulen haben scheinbare Durchmesser von etwa 1" entsprechend 103 km Ausdehnung und damit etwa die Größe der iberischen Halbinsel. Sie weisen eine mittlere Lebensdauer von etwa zehn Minuten auf. Abb. 18.1 E Aufbau der Sonne Chromosphäre ca. 10000 km dick Konvektionszone Photosphäre ca. 300 km dick Korona 1 Million K heiß Kern UVXγ Strahlungszone Abb. 18.2 E Verläufe der relativen Größen Leuchtkraft L/LS, Masse m/mS, Temperatur T/TZ und Druck p/pZ für die Sonne in Abhängigkeit von ihrem relativen Radius R/RS. LS: Leuchtkraft der Sonnenoberläche 3,846 · 10 26 W mS: Gesamtmasse der Sonne 1,989 · 10 30 kg TZ: Zentraltemperatur 15,7 · 10 6 K pZ: Zentraldruck der Sonne 2 · 10 16 Pa 0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 R in RS L LS m mS T TZp pZ N u z P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |