| Volltext anzeigen | |

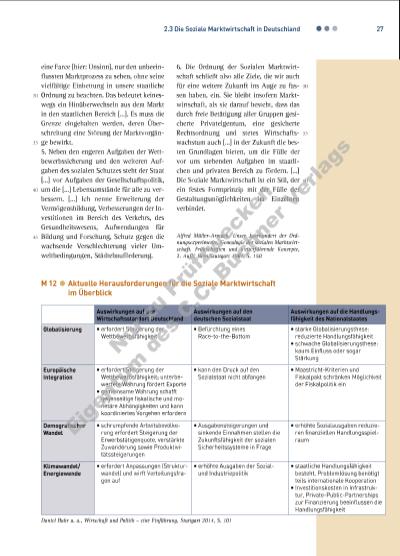

272.3 Die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland M12 Aktuelle Herausforderungen für die Soziale Marktwirtschaft im Überblick eine Farce [hier: Unsinn], nur den unbeeinlussten Marktprozess zu sehen, ohne seine vielfältige Einbettung in unsere staatliche Ordnung zu beachten. Das bedeutet keineswegs ein Hinüberwechseln aus dem Markt in den staatlichen Bereich […]. Es muss die Grenze eingehalten werden, deren Überschreitung eine Störung der Marktvorgänge bewirkt. 5. Neben den engeren Aufgaben der Wettbewerbssicherung und den weiteren Aufgaben des sozialen Schutzes steht der Staat […] vor Aufgaben der Gesellschaftspolitik, um die […] Lebensumstände für alle zu verbessern. […] Ich nenne Erweiterung der Vermögensbildung, Verbesserungen der Investitionen im Bereich des Verkehrs, des Gesundheitswesens, Aufwendungen für Bildung und Forschung, Schutz gegen die wachsende Verschlechterung vieler Umweltbedingungen, Städtebauförderung. 6. Die Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft schließt also alle Ziele, die wir auch für eine weitere Zukunft ins Auge zu fassen haben, ein. Sie bleibt insofern Marktwirtschaft, als sie darauf besteht, dass das durch freie Betätigung aller Gruppen gesicherte Privateigentum, eine gesicherte Rechtsordnung und stetes Wirtschaftswachstum auch […] in der Zukunft die besten Grundlagen bieten, um die Fülle der vor uns stehenden Aufgaben im staatlichen und privaten Bereich zu fördern. […] Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Stil, der ein festes Formprinzip mit der Fülle der Gestaltungsmöglichkeiten im Einzelnen verbindet. Alfred Müller-Armack, Unser Jahrhundert der Ordnungsexperimente, Genealogie der sozialen Marktwirtschaft. Frühschriften und weiterführende Konzepte, 2. Aul., Bern/Stuttgart 1981, S. 150 Daniel Buhr u. a., Wirtschaft und Politik – eine Einführung, Stuttgart 2014, S. 101 Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland Auswirkungen auf den deutschen Sozialstaat Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit des Nationalstaates Globalisierung • erfordert Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit • Befürchtung eines Race-to-the-Bottom • starke Globalisierungsthese: reduzierte Handlungsfähigkeit • schwache Globalisierungsthese: kaum Einfluss oder sogar Stärkung Europäische Integration • erfordert Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit; unterbewertete Währung fördert Exporte • gemeinsame Währung schafft gegenseitige fiskalische und monetäre Abhängigkeiten und kann koordiniertes Vorgehen erfordern • kann den Druck auf den Sozialstaat nicht abfangen • Maastricht-Kriterien und Fiskalpakt schränken Möglichkeit der Fiskalpolitik ein Demografischer Wandel • schrumpfende Arbeitsbevölkerung erfordert Steigerung der Erwerbstätigenquote, verstärkte Zuwanderung sowie Produktivitätssteigerungen • Ausgabensteigerungen und sinkende Einnahmen stellen die Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherheitssysteme in Frage • erhöhte Sozialausgaben reduzieren finanziellen Handlungsspielraum Klimawandel/ Energiewende • erfordert Anpassungen (Strukturwandel) und wirft Verteilungsfragen auf • erhöhte Ausgaben der Sozialund Industriepolitik • staatliche Handlungsfähigkeit besteht, Problemlösung benötigt teils internationale Kooperation • Investitionskosten in Infrastruktur, Private-Public-Partnerships zur Finanzierung beeinflussen die Handlungsfähigkeit 30 35 40 45 50 55 60 N u r zu P rü fz w c k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |