| Volltext anzeigen | |

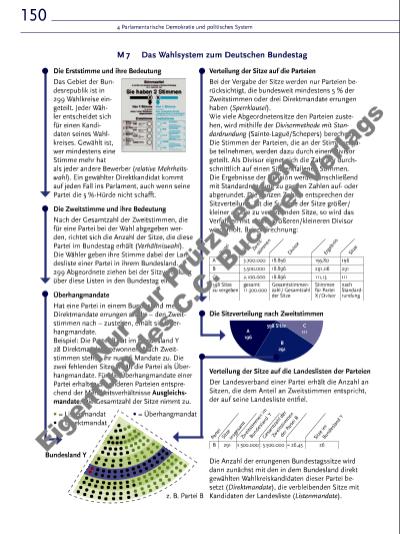

151 4.2 Wahlen – Parteien – Interessenverbände Methode Aufgaben M 8 Ein politisches Urteil fällen In einem Land, in dem sehr viele Menschen wählen dürfen, muss es ein Verfahren geben, das bestimmt, wie die abgegebenen Stimmen der Wähler in Parlamentssitze umgewandelt werden. Dafür stehen unterschiedliche Wahlsysteme zur Verfügung, z. B. die Mehrheitswahl und die Verhältniswahl (vgl. M 7). Die Wahlsysteme haben natürlich jeweils ihre Stärken und Schwächen. Wie kann man nun die Stärken und Schwächen eines Wahlsystems beurteilen? Wahlsysteme müssen u. a. zwei wesentliche Dinge leisten: Zum einen müssen sie für stabile Mehrheiten im Parlament sorgen, damit eine stabile Regierung gewählt werden kann. Zum anderen wünschen sich die Menschen, dass die abgegebenen Stimmen zu einer gerechten Verteilung der Sitze im Parlament führen. Das Problem besteht nun darin, dass nicht immer beide Ziele erreicht werden können. Ein politisches Urteil fällen bedeutet nun abzuwägen und dann zu entscheiden, welches Ziel wichtiger ist und vornehmlich erreicht werden soll. Experten haben für dieses Problem Fachbegriffe geprägt, um die verschiedenen Wege, zu einem Urteil zu kommen, zu verdeutlichen: Sachurteil Werturteil Sachurteile fragen, ob politische Entscheidungen zur Lösung eines Problems beitragen. Man untersucht, ob eine politische Maßnahme effi zient ist. Frage: Gelingt es, eine stabile Regierungsmehrheit zu schaffen? Werturteile beurteilen politische Entscheidungen nach moralischen Maßstäben. Dabei ist entscheidend, welche Werte (z. B. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, …) die Menschen vertreten. Frage: Sind die Wähler in einem gerechten Verhältnis im Parlament repräsentiert? Man berücksichtigt bei einem politischen Urteil beide Dimensionen und deshalb enthält ein Urteil immer Sachund Wertaspekte – allerdings in unterschiedlicher Gewichtung. Häufi g besteht zwischen den beiden Aspekten eines Urteils ein Spannungsverhältnis. Sachund Wertaspekte lassen sich allerdings nicht immer vollständig und trennscharf voneinander abgrenzen. 1. Vergleiche Mehrheitsund Verhältniswahlsysteme miteinander (M 5). 2. Beurteile die unterschiedlichen Wahlsysteme. Berücksichtige dabei die Projektionen in M 5 und begründe mithilfe der Methode in M 8 dein Urteil. Nenne die Werte, die für dein Urteil entscheidend sind (M 5 – M 8). 3. Nimm an: Bei der nächsten Bundestagswahl liegt folgendes Wahlergebnis in Mio. Zweitstimmen vor: SPD 18,5; CDU/CSU 19,7; Grüne: 3,8; FDP: 2,9; Die Linke: 1,5. a) Berechne die Verteilung der Stimmen in Prozent und die Verteilung der Sitze nach dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren, wenn 598 Sitze zu vergeben sind (M 7). b) Untersuche, welche Parteien (zusammen) eine absolute Mehrheit der Sitze erringen könnten (M 7). zu Aufgabe 3 Erläutere, unter welchen Bedingungen die Parteien Überhangmandate bekommen würden (M 7). Nu r z u P rü fzw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |