| Volltext anzeigen | |

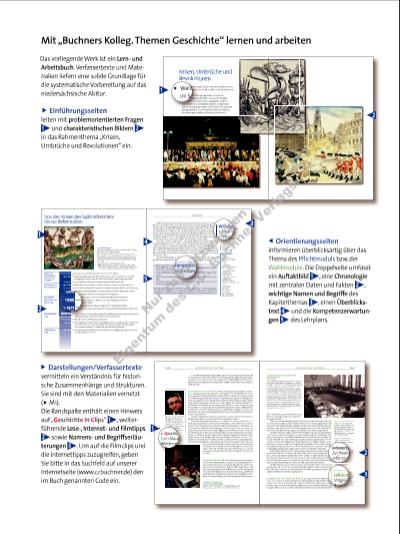

o Materialien veranschaulichen und vertiefen einzelne Aspekte, stellen kontroverse Sichtweisen dar und berücksichtigen alle relevanten Gattungen. o Arbeitsaufträge sind farblich gekennzeichnet. Sie verwenden die „Operatoren“ der drei Anforderungsbereiche des Zentralabiturs. Themen-, modulund semesterübergreifende Aufgaben sowie weitere kompetenzorientierte Arbeitsvorschläge sind zusätzlich ausgewiesen. Siehe hierzu ausführlich die Angaben vorne im Buch. u Theorie-Bausteine behandeln exemplarisch historische Theorien und Erklärungsmodelle und vernetzen die Module durch Querverweise und Arbeitsvorschläge miteinander. uu Methoden-Bausteine erläutern spezifi sche historische Arbeitstechniken an einem konkreten Beispiel. Ergänzt wird dies hinten im Buch durch eine Übersicht Methoden wissenschaft lichen Arbeitens. oo Kompetenzen testen Mit einem Rätsel 1 und handlungsorientierten Arbeitsaufträgen 2 lassen sich die angeeigneten Kompetenzen testen. Eine Abbildung zur Geschichtsund Erinnerungskultur 3 rundet die Seite ab. o Probeklausur Mithilfe der Klausur kann das erworbene Wissen zum Rahmenthema angewendet und überprüft werden. Praktische Hinweise zur Bearbeitung von Klausuren stehen hinten im Buch. 40 1.1 Von den Krisen des Spätmittelalters bis zur Reformation M2 Eine Kleiderordnung Die frühsten Kleiderordnungen im Deutschen Reich stammen aus Göttingen (1340) und Braunschweig (1349). In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nehmen Kleiderordnungen vermehrt zu, was nicht zuletzt auf die damaligen modischen Erscheinungen zurückzuführen ist. Eine stärkere Differenzierung nach Ständen lässt sich seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nachweisen. Die vorliegende Kleiderordnung ist Teil einer auf dem Augs burger Reichstag 1530 von den Reichsständen festgelegten und von Kaiser Karl V. verkündeten Rechtsordnung („Reichspoliceyordnung“), die überall im Deutschen Reich gelten sollte: 9. Von unstandesgemäßer und kostbarer Kleidung. Da es nur recht und billig ist, dass ein jeder, je nach seiner Würde und seinem Herkommen, die seinem Stand, seiner Ehre und seinem Vermögen entsprechende Kleidung trägt, damit jeder Stand als solcher wahrgenommen wird, haben Wir Uns mit den Kurfürsten, Fürsten und Ständen auf die nachfolgende Kleiderordnung geeinigt, die Wir eingehalten wissen wollen und deren Verstoß Wir unter Strafe gestellt haben. […] 11. Über die Kleidung der Bürger und Einwohner in Städten. 1. In Städten fi ndet man gemeinhin drei Gruppen von Einwohnern: 1. einfache Bürger und Handwerker, 2. Kaufl eute und Gewerbetreibende sowie 3. Ratsmitglieder, Bürger von vornehmem Geschlecht oder sonst vornehmer Herkunft, die von den Zinsen ihres Vermögens oder Pensionen leben. Demgemäß befehlen Wir, dass die einfachen Bürger und Handwerker sowie die einfachen Krämer weder Gold, Silber, Perlen, Samt und Seide noch gesticktes, zerschnittenes1 oder […] kostbares Futter tragen dürfen, sondern sich mit geziemender und gebührlicher Kleidung, auch aus Pelzen und Fellen, etwa von […] Füchsen, Iltis, Lämmern und dergleichen, begnügen sollen. […] 12. Über die Kleidung der Kaufl eute und Gewerbetreibenden. 1. Ferner sollen die Kaufl eute und Gewerbetreibenden in Städten keine Röcke aus Samt, Damast, Atlas oder Seide, kein Gold, kein Silber und keine Perlen sowie keine seidenen, goldenen und silbernen Haarhauben tragen. Doch sie dürfen Röcke aus Kamelhaar, auch unverzierte Wämser aus Seide, allerdings nicht aus Samt und karmesinfarbenem Atlas, desgleichen goldene Ringe tragen. […] 13. Über die Kleidung der Ratsmitglieder, der Bürger von vornehmen Geschlechtern oder sonst vornehmer Herkunft, die von den Zinsen ihres Vermögens oder Pensionen leben. 1. […] Für sie soll die gleiche Kleiderordnung wie für Kaufl eute und Gewerbetreibende gelten. Allerdings mit folgenden Ausnahmen: Sie dürfen Röcke aus Kamelhaar tragen, die mit bis zu drei Ellen Samt verziert sein können, desgleichen Marderpelz, aber keinen besseren, auch Wämser aus Samt und Seide, ausgenommenen karmesinfarbene, sowie Haarhauben aus Seide. […] 22. Über die Kleidung der Juden. 1. Desgleichen sollen Juden einen gelben Ring gut sichtbar an ihrem Rock oder ihrer Kappe tragen, damit man sie als Juden identifi zieren kann. 2. Und damit diese Unsere Satzung und Ordnung hinsichtlich der verbreitet unstandesgemäßen Kleidung und Kleinodien umso strenger eingehalten und vollzogen wird, gebieten Wir allen Kurfürsten, Fürsten, Prälaten, Grafen, Freien, Herren, Rittern, Knechten, Gemeindevorstehern, Bürgermeistern, Richtern und Räten hiermit mit Nachdruck: sich selbst strikt an diese Unsere Ordnung zu halten und diese auch unnachgiebig bei den Untertanen umzusetzen. Wenn jemand gegen die Ordnung verstößt, soll die jeweilige Obrigkeit denjenigen, wie folgt, bestrafen: durch Konfi szierung des Kleidungsstücks oder Kleinods, das wider diese Unsere Ordnung getragen wurde, und außerdem durch eine Geldbuße an die bürger liche Obrigkeit des jeweiligen Orts, die dem doppelten Wert des Kleidungsstücks oder Kleinods entspricht. Sollten sich Obrigkeiten bei der Handhabung der Ordnung und bei der Ausführung der Bestrafung nachlässig zeigen, […] so wird Unser Fiskal gegen die nachlässige Obrigkeit sowie gegen den Unserer Ordnung zuwiderhandelnden Untertanen gemäß den oben angedrohten Strafen vorgehen. Matthias Weber, Die Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577. Historische Einführung und Edition, Frankfurt am Main 2002, S. 141 144 und 151 (Übertragung: Maximilian Lanzinner) 1. Geben Sie die wesentlichen Regelungen der Kleiderordnung in eigenen Worten wieder. Nach welchen in der Stadt lebenden Gruppen unterscheidet sie? 2. Erklären Sie die Intention von Kleiderordnungen. 3. Erläutern Sie, wie sich solche Vorschriften in sozialer und fi nanzieller Hinsicht auf a) die unteren Stände und Ränge und auf b) die Angehörigen der oberen Schichten ausgewirkt haben. 4. Ein alteingesessener Handwerker erläutert einem zugezogenen Neubürger die Regeln, Pfl ichten und Rechte, die für ihn in der Stadt gelten. Verfassen Sie einen entsprechenden Dialog. 1 zerschneiden: Kleider aufschlitzen und das bunte Futter aus den Schlitzen hervortreten lassen; modische Tracht des 14. bis 17. Jahrhunderts 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 18 Theorie-Baustein: Krise Kompetenz: Krisen und Umbrüche charakterisieren, die von Beharrung und Wandel geprägt sind, und Theorien über deren Ur sachen und Wirkungen beurteilen Was heißt hier Krise? Der Begriff Krise begegnet uns in den unterschiedlichsten Bereichen. In den Medien ist von „Wirtschaftsund Finanzkrisen“, „Umweltund Energiekrisen“ oder „Existenzund Glaubenskrisen“ die Rede – um nur einige Beispiele zu nennen. Das Wort taucht immer wieder auf und erzeugt ein Gefühl von Unsicherheit oder sogar Angst. Was aber ist eine Krise eigentlich genau? Kennzeichen einer Störung? Zeichen eines Untergangs? Oder vielleicht doch die Chance für einen Neubeginn oder eine positive Entwicklung (u M1)? Der Begriff lässt letztlich den Ausgang einer Entwicklung offen. Denn Krisen erfassen in der Regel nur bestimmte Bereiche des sozialen, wirtschaftlichen, religiösen und politischen Lebens. Sie können bewältigt werden, ohne dass es zu einem Umbruch oder einer Revolution1 kommt. So ließen die vielfältigen Krisen des späten Mittelalters zwar ein allgemeines, religiös bestimmtes Krisenbewusstsein entstehen, konnten aber lange Zeit innerhalb einer sich allmählich entwickelnden Ordnung überwunden werden (u M2 und M3). M1 Was sind Krisen? Der Historiker Rudolf Vierhaus (1922 2011) hat lange Zeit das Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen geleitet. In einem Lexikonartikel von 2002 defi niert er den Begriff „Krisen“ so: Krisen sind Prozesse, deren Anfänge, Höhepunkte, Ende prinzipiell datierbar sind. Niedergangs-, Aufl ösungs-, Verfallsprozesse sind keine Krisen, wohl aber können ihnen sich steigernde Krisen vorangegangen sein. Krisen sind prinzipiell offene Prozesse; ihre Geschwindigkeit, ihr Ausgang sind nicht zwangsläufi g, ihr Ablauf und ihr Wendepunkt selten so deutlich erkennbar wie in einem Krankheitsprozess. Der medizinische Krisen-Begriff – von griech. krisis – bezeichnet eine „kritische“ Phase, in der es sich entscheidet, ob im Krankheitsverlauf eine Wendung zum Besseren oder zum Exitus2 eintritt. Von Krisen kann gesprochen werden, wenn zuvor bestehende stabile und funktionierende Zustände sich aufzulösen beginnen, erodieren3, dysfunktional4 werden und die eingetretenen Störungen nicht mit hergebrachten Mitteln überwunden werden können, sondern eine renovatio, eine Reform, eine Revolution5 erforderlich wird und erfolgt; geschieht dies nicht, handelt es sich nicht (mehr) nur um eine Krise. Kennzeichen von Krise ist, dass es in ihrem Prozess Alternativen gibt, Phasen und Konstellationen, in denen sich entscheidet, ob sie überwunden werden können. 1 Siehe dazu den Theorie-Baustein „Revolution“ auf Seite 108 110. 2 Exitus: Tod; hier allgemein eine negative Entwicklung 3 erodieren: zerstören 4 dysfunktional: einer Funktion, Wirkung o. Ä. abträglich, schädlich 5 Lesen Sie dazu den Theorie-Baustein „Revolution“, Seite 108 110. 5 10 u Krise? p Stellen Sie dar, was eine „Krise“ Ihrer Meinung nach kennzeichnet. p Vergleichen Sie Ihre Beschreibung mit den in M1 und M2 gemachten Aussagen zum Begriff „Krise“. 15 20 i „Versöhnte Einheit.“ Wandgemälde (8,44 m x 3,88 m) nach dem Entwurf von Gabriele Mucchi in der Dorfkirche Alt-Staaken (Berlin-Spandau), ausgeführt von Joachim Bayer, 2002. Neben Jesus Christus sind von links nach rechts dargestellt: Nikolaus Kopernikus, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, Ignatius von Loyola, Thomas Morus, Katharina von Bora, Martin Luther, Thomas Müntzer, Johannes Bugenhagen, Philipp Melanchthon, Lucas Cranach und Erasmus von Rotterdam. p Arbeiten Sie heraus, welche Aussageabsicht der Künstler mit seiner Darstellung wohl verfolgte. Berücksichtigen Sie dabei auch den Bildtitel. Rätsel Recherche und Präsentation Geschichtsund Erinnerungskultur Martin Luther 1. Recherchieren Sie im Internet und/oder in Fachbüchern über das Lösungswort des Rätsels. Verfassen Sie anschließend dazu einen kurzen Lexikonbeitrag. „Virginia Bill of Rights“ 2. Informieren Sie sich im Internet über die staatsphilosophischen Vorstellungen der Aufklärung. Arbeiten Sie Gemeinsamkeiten mit der „Virginia Bill of Rights“ heraus (vgl. dazu M7 auf Seite 95 f.) 1. Ein wichtiger Beschluss der Reichsreform von 1495 (7. Buchstabe) 2. Er war Voraussetzung für die erste Medienrevolution der Neuzeit (2. Buchstabe) 3. Niedersächsischer Reformator (Vorname) (3. Buchstabe) 4. Von Luther kritisierte Praxis des Sündennachlasses (7. und 11. Buchstabe) 5. Familienunternehmen aus Augsburg (6. Buchstabe) 137Kompetenzen testen 6. Nürnberger Maler, Grafi ker und Zeichner (Nachname) (3. Buchstabe) 7. Ort des Reichstages von 1521 (2. und 4. Buchstabe) 8. Deutscher Historiker, der sich mit Modernisierungstheorien beschäftigte (Nachname) (2. Buchstabe) Lösungswort: Zur Auswertung des Rätsels siehe den Code 7316-13. „Wir sind das Volk“ – „Wir sind ein Volk“ 3. Verfassen Sie einen Zeitungsartikel über die Massendemonstrationen im Herbst 1989. Berücksichtigen Sie dabei auch die Forderungen der Bürger, die auf Plakaten und Transparenten zu lesen waren (siehe den Code zur Abbildung auf Seite 133). 41Partizipationsbewegungen in den Städten M3 „In übler Weise bevormundet“ 1374 kommt es in Braunschweig zu einem Konfl ikt zwischen den Zünften und dem Stadtrat. Er weitet sich zu einem Zunftaufstand aus, der sogenannten „Schicht“. Bei einer Versammlung des nur von Patriziern besetzten Rates mit den Zunftmeistern werden mehrere Ratsherren von Zunftmitgliedern und anderen Bürgern getötet oder vertrieben. Im Sommer des Jahres schreiben die Zunftmeister der Bäcker an ihre Amtskollegen in Lüneburg, Hamburg und Lübeck: Aufrichtige Leute haben uns zu verstehen gegeben, dass Eure Ratsherren mit anderen Räten der Seestädte übereingekommen sind, alle Zünfte und die gesamte Stadtgemeinde von Braunschweig wegen der Schicht, die dort gegen den Rat geschehen ist, zu verfolgen; und zwar sollen die Kaufl eute und alle Bürger von Braunschweig aus der Hanse1 verwiesen und ihnen ihre Rechte in allen Regionen genommen werden. Die Bürger und ihr Kaufmannsgut sollen in jeder Stadt Geleit und Sicherheit verlieren, und in allen Städten soll man über sie wie über Mörder richten. Wisst nun aber, liebe Freunde, dass alle Zünfte und die gesamte Bürgerschaft in Braunschweig in außergewöhnlichem Maße von dem früheren Rat beschwert und bedrückt worden sind, indem er große Willkür gezeigt hat und uns nicht zu unserem Recht verhalf. Auch wurden wir vom Rat in übler Weise bevormundet; denn die Ratsherren hatten viele Jahre lang durch Sondersteuern viel Geld von uns eingenommen und hatten die Stadt trotzdem in große Schulden gebracht, was wir wohl beweisen können. Darüber hinaus hatte der Rat zuletzt den Zünften und der Bürgerschaft neue Abgaben und Pfl ichten auferlegt, […] wie dies zuvor nicht üblich gewesen war. Dies geschah gegen die Freiheit der Stadt, der Zünfte und der gesamten Bürgerschaft. Insbesondere wollten sie neue Maße für Wein und Bier einführen, um sie kleiner zu machen. Aufgrund dieser und vieler anderer Nöte, mit denen der Rat alle Zünfte und Bürger von Braunschweig zu Unrecht beschwert hatte, ist dem Rat diese Schicht widerfahren. Und zwar ist alles ganz öffentlich mit Urteilen und vor Gericht geschehen; folglich tun uns alle Unrecht, die uns deshalb für Mörder halten. […] Falls uns nunmehr die Seestädte aus der Gemeinschaft der Hanse ausschließen und uns und unsere Habe für friedlos erklären wollen, so tun sie uns großes Unrecht. Darum bitten wir, liebe Freunde, dass ihr um des gemeinen Nutzens, des Friedens und aller aufrichtigen Leute willen, die in Eurer und in unserer Zunft sind, die ehrbaren Ratsherren in Güte bittet, dass sie uns und anderen Zunftmitgliedern […] nicht Unrecht tun oder uns zu Feinden werden, da wir Euch und ihnen, so sie sich freundlich mit uns halten wollen, mit Liebe und Güte zu Diensten sein wollen. Dafür wollen wir uns Euch gegenüber dankbar erweisen; und bitten Euch um Antwort. Nach: Klaus Arnold (Bearb.), Das Mittelalter. Quellen zur deutschen und europäischen Geschichte vom 8.-15. Jahrhundert, Paderborn 1991, S. 81 f. 1. Fassen Sie die Gründe des Konfl iktes zusammen. 2. 1386 wurde einigen Zünften doch noch der Einzug in den Stadtrat erlaubt. Erläutern Sie, mit welcher Zielsetzung diese Beteiligung von den Zünften angestrebt wurde. 3. Entwickeln Sie eine mögliche Gegenposition zu dem Brief aus Sicht eines Ratsherrn. Gehen Sie dabei auch auf die Argumente der Bäcker ein. 5 10 15 20 25 30 35 40 i Die „Kölner Weberschlacht“ von 1371. Nachträglich kolorierter Holzschnitt von 1499. Der Protest der Zünfte löste im 14. Jahrhundert in vielen Städten Bürgerkämpfe aus. In Köln führten die Weber den Protest gegen den patrizischen Rat an. In einer Schlacht gewannen die Vertreter der alten Oberschicht die Herrschaft über die Stadt zurück und bestraften die aufständischen Handwerker hart. 1 Hanse: zunächst eine Gemeinschaft von Kaufl euten im Ostund Nordseeraum. Unter Führung Lübecks entstand um die Mitte des 13. Jahrhunderts ein Bund von freien Hansestädten, der bis zum 15. Jahrhundert im Ostseeraum den Handel beherrschte und zugleich eine starke politische Macht war. 33Methoden-Baustein: Bildquelle – „Die vier apokalyptischen Reiter“ von Dürer Kompetenz: Holzschnitte als Bildquelle beschreiben, analysieren und interpretieren, sowie in den historischen Kontext richtig einordnen Holzschnitte als Bildquelle Holzschnitte stellen für uns eine wichtige Informationsquelle für die Zeit des Spätmittelalters und der Renaissance dar. Sie nehmen zu politischen, gesellschaftlichen oder religiösen Themen Bezug. Um den Bildinhalt und die (oft christliche) Symbolsprache richtig zu verstehen, ist eine sorgfältige Analyse notwendig. Um 1400 verbreitete sich das Druckverfahren auf einem hölzernen Druckstock in Europa. Die Technik ermöglichte eine hohe Aufl agenzahl (mehr als 1 000 Exemplare) und wurde beim Herstellen von Buchillustrationen und Flugblättern angewandt. Zum eigenständigen künstlerischen Medium entwickelte sich der Holzschnitt Ende des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts, bis er durch andere grafi sche Techniken wie den Kupferstich und die Radierung verdrängt wurde. Ein Meister des Holzschnitts war der deutsche Renaissancekünstler Albrecht Dürer, der über 300 solcher Bildwerke schuf. Bekannt wurde er durch seine 15 Holzschnitte umfassende Bildfolge „Apokalypse“ zur Offenbarung des Johannes (Neues Testament). Als die Ausgabe um 1498 erschien, sorgte sie für großes Aufsehen. Dürer war zu diesem Zeitpunkt erst 27 Jahre alt. Formale Kennzeichen p Wer hat den Holzschnitt geschaffen oder in Auftrag gegeben? p Wann und wo ist er entstanden, gedruckt und veröffentlicht worden? p Welche Maße besitzt der Holzschnitt? p Gehört er einer Bildfolge an? Inhalt p Wen oder was zeigt der Holzschnitt? p Welche Komposition (Bildaufbau, Figuren etc.) liegt ihm zugrunde? p Welche Symbole, Zeichen und Attribute werden verwendet? Wie sind diese zu deuten? Historischer Kontext p Aus welchem Anlass ist der Holzschnitt entstanden? p Auf welches Ereignis, welchen Sachverhalt oder welche Person bezieht er sich? p Inwiefern haben die politischen, religiösen oder sozialen Verhältnisse der Entstehungszeit das Bild beeinfl usst? Intention und Wirkung p An welche Adressaten wendet sich der Holzschnitt? p Was lässt sich über seine Verbreitung sagen? p Welche Aussageabsicht verfolgten Künstler bzw. Auftraggeber? p Inwiefern unterstützt ein eventueller Text die Wirkung des Holzschnittes? p Welche Wirkung erzielte der Holzschnitt möglicherweise bei den zeitgenössischen Betrachtern? Bewertung p Wie lässt sich die Aussage des Holzschnittes insgesamt einordnen und bewerten? p Gibt es weitere Quellen zum Bildthema, mit denen sich der Holzschnitt vergleichen lässt? Analysieren Sie die formalen Kennzeichen und den Bildinhalt des Holzschnittes auf Seite 8 oder auf Seite 49. Tragen Sie anschließend Ihr Ergebnis in Form eines Kurzreferates der Klasse vor. Albrecht Dürer (1471 1528): bedeutendster Künstler der Renaissance nördlich der Alpen. 1484 begann Dürer bei seinem Vater in Nürnberg eine Goldschmiedelehre, 1486 erhielt er eine Ausbildung in einer Nürnberger Malerwerkstatt. Nach mehreren Reisen nach Italien wurde Dürer 1512 „Kaiserlicher Maler“ für Maximilian I. Sein künstlerisches Werk umfasst zahlreiche Gemälde, Zeichnungen, Kupferstiche und Holzschnitte, sowie mehrere Bücher, in denen er seine Studien zur Malkunst, zur Geometrie und über den menschlichen Körperbau veröffentlichte. i „Selbstbildnis im Pelzrock.“ Ölgemälde (67 x 49 cm) von Albrecht Dürer, 1500. Die lateinische Inschrift auf der rechten Seite des Bildes lautet übertragen: „So malte ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst mit meinen eigenen Farben im Alter von 28 Jahren.“ 138 Probeklausur Aufgabenstellung In einer Abiturklausur werden die Aufgaben zusätzlich zum Pfl ichtund Kernmodul eines Semesters ein Thema eines weiteren Semesters (Semesterübergriff) ansprechen, und Sie werden in Form einer offenen Frage Kenntnisse über ein Wahlmodul einbringen müssen. Im Abitur erhalten Sie unterschiedliche Aufgaben für gAund eA-Kurse (grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau). Pfl ichtmodul 1. Fassen Sie nach einer quellenkritischen Einführung Martin Luthers Aussagen zu den Missständen in der Kirche zusammen (M1). 2. Ordnen Sie Luthers Reformschrift in den historischen Kontext ein (M1). 3. Überprüfen Sie ausgehend vom Text, inwieweit von einer Krise der Kirche im ausgehenden Spätmittelalter gesprochen werden kann (M1). Pfl icht-, Wahlund Kernmodul 4. Vergleichen Sie anhand der Defi nition des Historikers Rudolf Vierhaus (M2) die Krisenzeit des Spätmittelalters mit einer Ihnen bekannten Krise aus der Neuzeit. Semesterübergriff 5. Erörtern Sie ausgehend von M3 die Problematik eines Erinnerns bzw. Gedenkens an Martin Luther und die Reformation. Gehen Sie in diesem Zusammenhang auch auf unterschiedliche Luther-Bilder in der Geschichte ein. Alternativ (Wahlund Kernmodul) 6. Wende – Umbruch – Revolution? Nehmen Sie ausgehend von den Aussagen des Historikers Andreas Rödder (M4) Stellung zum Ende der DDR. ( g 1. Gebe nung Stadt M2 Eine Rätsel 1. Ein w Martin 1. Re üb h ein: Krise Pfl ichtmo 1. Fass Miss : Bildquelle w 3. En Br au 1 2 3 7316_1_1_2015_001-005.indd 5 05.05.15 12:58 Nu r z u Pr üf z ke n Ei ge nt um s C .C . B uc ne r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |