| Volltext anzeigen | |

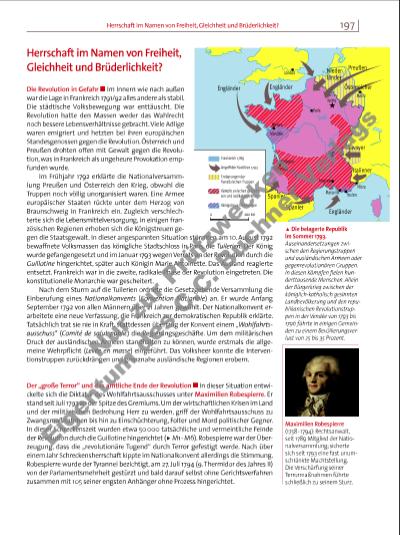

197Herrschaft im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit? Die Revolution in Gefahr Im Innern wie nach außen war die Lage in Frankreich 1791/92 alles andere als stabil. Die städtische Volksbewegung war enttäuscht. Die Revolution hatte den Massen weder das Wahlrecht noch bessere Lebensverhältnisse gebracht. Viele Adlige waren emigriert und hetzten bei ihren europäischen Standesgenossen gegen die Revolution. Österreich und Preußen drohten offen mit Gewalt gegen die Revolution, was in Frankreich als ungeheure Provokation empfunden wurde. Im Frühjahr 1792 erklärte die Nationalversammlung Preußen und Österreich den Krieg, obwohl die Truppen noch völlig unorganisiert waren. Eine Armee europäischer Staaten rückte unter dem Herzog von Braunschweig in Frankreich ein. Zugleich verschlechterte sich die Lebensmittelversorgung, in einigen französischen Regionen erhoben sich die Königstreuen gegen die Staatsgewalt. In dieser angespannten Situation stürmten am 10. August 1792 bewaffnete Volksmassen das königliche Stadtschloss in Paris, die Tuilerien. Der König wurde gefangengesetzt und im Januar 1793 wegen Verrats an der Revolution durch die Guillotine hingerichtet, später auch Königin Marie Antoinette. Das Ausland reagierte entsetzt. Frankreich war in die zweite, radikale Phase der Revolution eingetreten. Die konstitutionelle Monarchie war gescheitert. Nach dem Sturm auf die Tuilerien ordnete die Gesetzgebende Versammlung die Einberufung eines Nationalkonvents (Convention Nationale) an. Er wurde Anfang September 1792 von allen Männern über 21 Jahren gewählt. Der National konvent erarbeitete eine neue Verfassung, die Frankreich zur demokratischen Republik erklärte. Tatsächlich trat sie nie in Kraft, stattdessen übertrug der Konvent einem „Wohlfahrtsausschuss“ (Comité de salut public) die Regierungsgeschäfte. Um dem militärischen Druck der ausländischen Armeen standhalten zu können, wurde erstmals die allgemeine Wehrpfl icht (Levée en masse) eingeführt. Das Volksheer konnte die Interventionstruppen zurückdrängen und grenznahe ausländische Regionen erobern. Der „große Terror“ und das amtliche Ende der Revolution In dieser Situation entwickelte sich die Diktatur des Wohlfahrtsausschusses unter Maximilien Robespierre. Er stand seit Juli 1793 an der Spitze des Gremiums. Um der wirtschaftlichen Krisen im Land und der militärischen Bedrohung Herr zu werden, griff der Wohlfahrtsausschuss zu Zwangsmaßnahmen bis hin zu Einschüchterung, Folter und Mord politischer Gegner. In dieser Schreckenszeit wurden etwa 50 000 tatsächliche und vermeintliche Feinde der Revolution durch die Guillotine hingerichtet (u M1 M6). Robespierre war der Überzeugung, dass die „revolutionäre Tugend“ durch Terror gefestigt werde. Nach über einem Jahr Schreckensherrschaft kippte im Nationalkonvent allerdings die Stimmung. Robespierre wurde der Tyrannei bezichtigt, am 27. Juli 1794 (9. Thermidor des Jahres II) von der Parlamentsmehrheit gestürzt und bald darauf selbst ohne Gerichtsverfahren zusammen mit 105 seiner engsten Anhänger ohne Prozess hingerichtet. Herrschaft im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit? i Die belagerte Republik im Sommer 1793. Auseinandersetzungen zwischen den Regierungstruppen und ausländischen Armeen oder gegen revolutionären Gruppen. In diesen Kämpfen fi elen hunderttausende Menschen. Allein der Bürgerkrieg zwischen der königlich-katholisch gesinnten Landbevölkerung und den republikanischen Revolutionstruppen in der Vendée von 1793 bis 1796 führte in einigen Gemeinden zu einem Bevölkerungsverlust von 25 bis 35 Prozent. Maximilien Robespierre (1758 1794): Rechtsanwalt, seit 1789 Mitglied der Nationalversammlung; sicherte sich seit 1793 eine fast unumschränkte Machtstellung. Die Verschärfung seiner Terrormaß nahmen führte schließlich zu seinem Sturz. Nu r z ur P rü fzw ec ke n Ei ge nt um d s C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |