| Volltext anzeigen | |

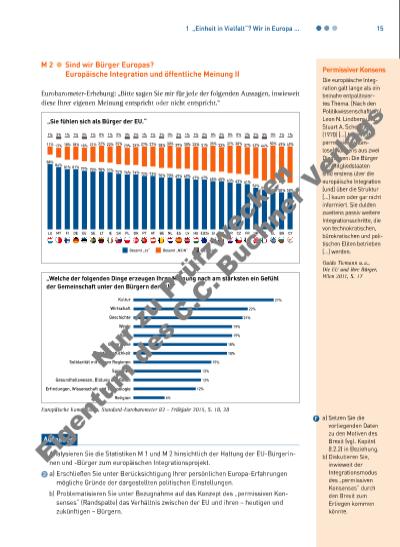

16 1 „Einheit in Vielfalt“? Wir in Europa ... O R IE N TI E R U N G S W IS S E N Das Zusammenwachsen Europas ist insbesondere für die jüngere Generation eine Selbstverständlichkeit geworden, die sich in vielen Vorteilen im alltäglichen Leben zum Beispiel in innereuropäischen Grenzregionen zeigt. Die mit der Vollendung des Europäischen Binnenmarktes (vgl. Kap. 4.1) verbundenen Vier Freiheiten des Personen-, Waren-, Dienstleistungsund Kapitalverkehrs ermöglichen unkomplizierte private, aber vor allem auch geschäftliche Beziehungen zwischen Bürgern und Unternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Dies wird unterstützt durch die Unionsbürgerschaft, die es uns erlaubt, uns an jedem Ort der EU niederzulassen und dort zumindest auf kommunaler sowie auf EU-Ebene politische Beteiligungsrechte wahrzunehmen. Immer mehr politische Probleme werden durch EU-weite Regelungen bearbeitet. Diese Tendenz zu supranationalen Regelungen ist die Folge der fortschreitenden Binnenmarktintegration, die vor allem für wirtschaftliche Fragen kaum mehr nationalstaatliche Lösungen sinnvoll erscheinen lässt. Zugleich sehen viele Menschen diese Entwicklung mit Sorge, befürchten sie doch, dass regionale bzw. nationalstaatliche Besonderheiten (zum Beispiel im Lebensmittelsektor) durch die EU eingeebnet werden. Das Subsidiaritätsprinzip, das der EU nur dann politisches Handeln zugesteht, wenn das Problem auf nationalstaatlicher Ebene nicht sinnvoll gelöst werden kann, stellt somit ein Gegengewicht zur Supranationalität dar. Politische Konflikte um die Frage der Zuständigkeit sind eine Konstante in der Politik der EU. Gingen die Meinungsforscher bislang davon aus, dass die EU-Bürger den europäischen Integrationsprozess gleichgültig akzeptieren (permissiver Konsens), so wandelt sich dieses Bild in den letzten Jahren. Insbesondere in Deutschland hat die EU an Unterstützung in der Bevölkerung verloren; vor allem der wahrgenommene Nutzen, der mit einer Mitgliedschaft Deutschlands verbunden ist, erreicht – der alltäglichen „Nutzung“ der EU zum Trotz – nur noch geringe Werte. Gleichzeitig zeigen jedoch Befragungen insbesondere von Jugendlichen, dass die eigene Positionierung – bei insgesamt niedrigen Zustimmungsquoten – als „Euro päer“ eine dem Selbstverständnis als „Deutscher“ vergleichbare Rolle spielt. Möglicherweise entwickelt sich eine – auch regionale Bezüge einbeziehende – Verbindung unterschiedlicher Identitäten. Europa im Alltag Kap. 1.1 M 2, M 3 EU zwischen Subsidiarität und Supranationalität Kap. 1.2 M 4, M 5 Europäische Integration und öffentliche Meinung Kap. 1.3 M 1 Nu r z P rü fz ec ke n Ei ge nt um d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |