| Volltext anzeigen | |

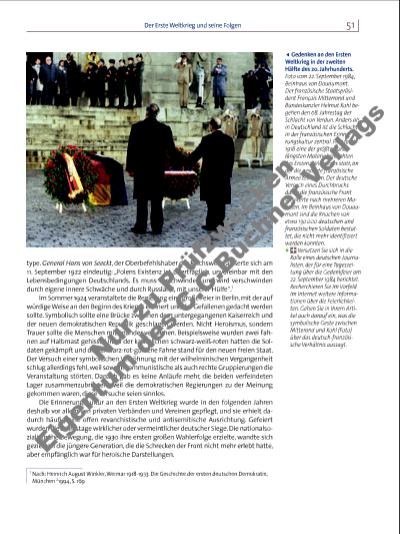

51Der Erste Weltkrieg und seine Folgen type. General Hans von Seeckt, der Oberbefehlshaber der Reichswehr, äußerte sich am 11. September 1922 eindeutig: „Polens Existenz ist unerträglich, unvereinbar mit den Lebensbedingungen Deutschlands. Es muss verschwinden und wird verschwinden durch eigene innere Schwäche und durch Russland, mit unserer Hülfe“.1 Im Sommer 1924 veranstaltete die Regierung eine große Feier in Berlin, mit der auf würdige Weise an den Beginn des Krieges erinnert und der Gefallenen gedacht werden sollte. Symbolisch sollte eine Brücke zwischen dem untergegangenen Kaiserreich und der neuen demokratischen Republik geschlagen werden. Nicht Heroismus, sondern Trauer sollte die Menschen miteinander versöhnen. Beispielsweise wurden zwei Fahnen auf Halbmast gehisst: Unter der kaiserlichen schwarz-weiß-roten hatten die Soldaten gekämpft und die schwarz-rot-goldene Fahne stand für den neuen freien Staat. Der Versuch einer symbolischen Versöhnung mit der wilhelminischen Vergangenheit schlug allerdings fehl, weil sowohl kommunistische als auch rechte Gruppierungen die Veranstaltung störten. Danach gab es keine Anläufe mehr, die beiden verfeindeten Lager zusammenzubringen, weil die demokratischen Regierungen zu der Meinung gekommen waren, diese Versuche seien sinnlos. Die Erinnerungskultur an den Ersten Weltkrieg wurde in den folgenden Jahren deshalb vor allem von privaten Verbänden und Vereinen gepfl egt, und sie erhielt dadurch häufi g eine offen revanchistische und antisemitische Ausrichtung. Gefeiert wurden die Jahrestage wirklicher oder vermeintlicher deutscher Siege. Die nationalsozialistische Bewegung, die 1930 ihre ersten großen Wahlerfolge erzielte, wandte sich gezielt an die jüngere Generation, die die Schrecken der Front nicht mehr erlebt hatte, aber empfänglich war für heroische Darstellungen. 1 Nach: Heinrich August Winkler, Weimar 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München 21994, S. 169 o Gedenken an den Ersten Weltkrieg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Foto vom 22. September 1984, Beinhaus von Douaumont. Der französische Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl begehen den 68. Jahrestag der Schlacht von Verdun. Anders als in Deutschland ist die Schlacht in der französischen Erinnerungskultur zentral. Hier fand 1916 eine der größten und längsten Materialschlachten des Ersten Weltkrieges statt, an der die gesamte französische Armee teilnahm. Der deutsche Versuch eines Durchbruchs durch die französische Front scheiterte nach mehreren Monaten. Im Beinhaus von Douaumont sind die Knochen von etwa 130 000 deutschen und französischen Soldaten bestattet, die nicht mehr identifi ziert werden konnten. p Versetzen Sie sich in die Rolle eines deutschen Journalisten, der für eine Tageszeitung über die Gedenkfeier am 22. September 1984 berichtet. Recherchieren Sie im Vorfeld im Internet weitere Informationen über die Feierlichkeiten. Gehen Sie in Ihrem Artikel auch darauf ein, was die symbolische Geste zwischen Mitterand und Kohl (Foto) über das deutsch-französische Verhältnis aussagt.Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g tu m es C .C .B uc hn er Ve rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |