| Volltext anzeigen | |

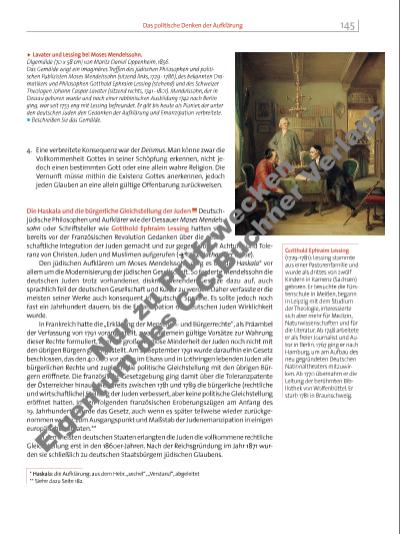

4. Eine verbreitete Konsequenz war der Deismus. Man könne zwar die Vollkommenheit Gottes in seiner Schöpfung erkennen, nicht jedoch einen bestimmten Gott oder eine allein wahre Religion. Die Vernunft müsse mithin die Existenz Gottes anerkennen, jedoch jeden Glauben an eine allein gültige Offenbarung zu rück weisen. Die Haskala und die bürgerliche Gleichstellung der Juden Deutschjüdische Philo sophen und Aufklärer wie der Dessauer Moses Mendelssohn oder Schriftsteller wie Gotthold Ephraim Lessing hatten sich bereits vor der Französischen Revolution Gedanken über die gesellschaftliche Integration der Juden gemacht und zur gegenseitigen Achtung und Toleranz von Christen, Juden und Muslimen aufgerufen (R 1779, Nathan der Weise). Den jüdischen Aufklärern um Moses Mendelssohn ging es bei der Haskala* vor allem um die Modernisierung der jüdischen Gesellschaft. So forderte Mendelssohn die deutschen Juden trotz vorhandener, diskriminierender Gesetze dazu auf, auch sprachlich Teil der deutschen Gesellschaft und Kultur zu werden. Daher verfasste er die meisten seiner Werke auch konsequent in deutscher Sprache. Es sollte jedoch noch fast ein Jahrhundert dauern, bis die Emanzipation der deutschen Juden Wirklichkeit wurde. In Frankreich hatte die „Erklärung der Menschenund Bürgerrechte“, als Präambel der Verfassung von 1791 vorangestellt, zwar allgemein gültige Vorsätze zur Wahrung dieser Rechte formuliert, aber die große religiöse Minderheit der Juden noch nicht mit den übrigen Bürgern gleichgestellt. Am 27. September 1791 wurde daraufhin ein Gesetz beschlossen, das den 40 000 vor allem im Elsass und in Lothringen lebenden Juden alle bürgerlichen Rechte und zugleich die politische Gleichstellung mit den übrigen Bürgern eröffnete. Die französische Gesetzgebung ging damit über die Toleranzpatente der Österreicher hinaus, die bereits zwischen 1781 und 1789 die bürgerliche (rechtliche und wirtschaftliche) Stellung der Juden verbessert, aber keine politische Gleichstellung eröffnet hatten. In den folgenden französischen Eroberungszügen am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Gesetz, auch wenn es später teilweise wieder zurückgenommen wurde, zum Ausgangspunkt und Maßstab der Judenemanzipation in einigen europäischen Staaten.** In den meisten deutschen Staaten erlangten die Juden die vollkommene rechtliche Gleichstellung erst in den 1860er-Jahren. Nach der Reichsgründung im Jahr 1871 wurden sie schließlich zu deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens. * Haskala: die Aufklärung; aus dem Hebr. „sechel“, „Verstand“, abgeleitet ** Siehe dazu Seite 182. u Lavater und Lessing bei Moses Mendelssohn. Ölgemälde (70 x 58 cm) von Moritz Daniel Oppenheim, 1856. Das Gemälde zeigt ein imaginäres Treffen des jüdischen Philosophen und politischen Publizisten Moses Mendelssohn (sitzend links, 1729 1786), des bekannten Dramatikers und Philosophen Gotthold Ephraim Lessing (stehend) und des Schweizer Theologen Johann Caspar Lavater (sitzend rechts, 1741 1801). Mendelssohn, der in Dessau geboren wurde und nach einer rabbinischen Ausbildung 1742 nach Berlin ging, war seit 1753 eng mit Lessing befreundet. Er gilt bis heute als Pionier, der unter den deutschen Juden den Gedanken der Aufklärung und Emanzipation verbreitete. p Beschreiben Sie das Gemälde. Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781): Lessing stammte aus einer Pastorenfamilie und wurde als drittes von zwölf Kindern in Kamenz (Sachsen) geboren. Er besuchte die Fürstenschule in Meißen, begann in Leipzig mit dem Studium der Theologie, interessierte sich aber mehr für Medizin, Naturwissenschaften und für die Literatur. Ab 1748 arbeitete er als freier Journalist und Autor in Berlin. 1767 ging er nach Hamburg, um am Aufbau des neu gegründeten Deutschen Nationaltheaters mitzuwirken. Ab 1770 übernahm er die Leitung der berühmten Bibliothek von Wolfenbüttel. Er starb 1781 in Braunschweig. 145Das politische Denken der Aufklärung Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |