| Volltext anzeigen | |

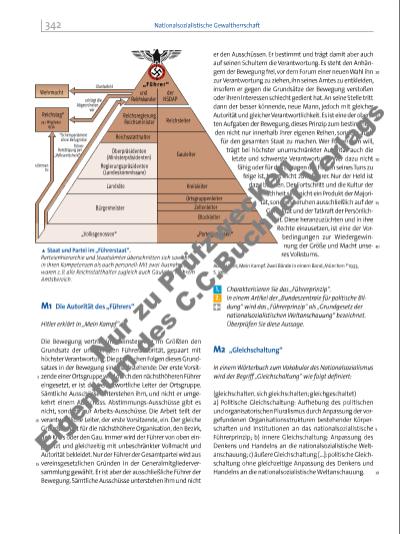

Ernst Niekisch, 1939 wegen „literarischen Hochverrats“ zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilt, beschreibt um 1935 die Veränderungen in der Gesellschaft: Ein Taumel der „Gleichschaltung“ erfasste das ganze Volk. Alle öffentlichen und privaten Einrichtungen, Organisationen und Korporationen, alle wirtschaftlichen Betriebe und kulturellen Gesellschaften, alle Verbände und Vereine „schalteten sich gleich“. Zweck der Gleichschaltung war die Herstellung der „Volksgemeinschaft“. Die „Volksgemeinschaft“ ist kein gesellschaftlicher Ordnungszustand höherer Art. Nirgends trügt der Schein mehr, als er hier es tut. […] [In] der „Volksgemeinschaft“ soll das ganze Volk auf die formlos chaotische Exis tenzweise menschlichen Abschaums heruntergebracht werden. Sinn und Inhalt der Volksgemeinschaft ist lediglich die Solidarität des lumpenproletarischen Gesindels. Irgendwelche untergeordneten Organe oder Angestellte zogen plötzlich ihr nationalsozialistisches Mitgliedsbuch, das sie bisher sorgfältig verborgen gehabt hatten, aus der Tasche und trumpften damit auf; zuweilen war es der Portier, der sich überraschend als Vertrauensmann der nationalen Revolution entpuppte und sich über Nacht zum wichtigsten und ersten Mann emporschwang. Das Mitgliedsbuch und das braune Hemd waren Ausweise, durch welche sich die Inhaber befugt hielten, nach den Zügeln zu greifen und die Leitung zu übernehmen. […] Der Punkt, an dem der Hebel ansetzt, welcher den Menschen gleichschaltet, ist die Existenzfrage. Wenn der Mann nicht richtig liegt, bekommt er kein Futter mehr. Unverhüllter wurde noch niemals auf den Magen gedrückt, um die richtige Gesinnung herauszupressen. Der Beamte zitterte um Gehalt und Versorgung: Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ brachte den festen Turm seiner „wohlerworbenen Rechte“ zum Einsturz. […] Die nationalsozialistische Empörung über marxistische „Parteibuchbeamte“ entlarvte sich als purer Brotneid; die „Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ bestand darin, alle Ämter mit nationalsozialistischen Parteibuchbeamten zu überschwemmen. Die bürokratische Gleichschaltung war eine groß angelegte Veranstaltung allgemeiner „Umbonzung“. Angestellten und Arbeitern erging es nicht besser; sie verloren die Arbeitsplätze, wenn ihr Eifer der Gleichschaltung enttäuschte. […] Die nationalsozialistische Weltanschauung zog ihre überzeugende Kraft aus der Sorge um den Futterplatz; weil der nationalsozialistische Herr den Brotkorb mono polisiert hatte, sang jedermann sein Lied. Erster Text: Cornelia Schmitz-Berning, Vokabular des Nationalsozialismus, Berlin/New York 1998, S. 277 Zweiter Text: Ernst Niekisch, Das Reich der niederen Dämonen, Hamburg 1953, S. 131-135 1. Weisen Sie anhand von Beispielen aus unserer Zeit die Stichhaltigkeit der Defi nitionen des Begriffes „Gleichschaltung“ aus dem Wörterbuch nach. 2. Vergleichen Sie die Defi nitionen des Begriffes „Gleichschaltung“ im Wörterbuch mit derjenigen von Niekisch. 3. Analysieren Sie Anspruch und Wirklichkeit der nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“. M3 Rivalität Der britische Historiker Ian Kershaw beschreibt im ersten Teil seiner Hitler-Biografi e, wie Hitler seine Machtposition festigt: Zusammenstöße in Fragen der Strategie, Streitereien unterschiedlicher Fraktionen und persönliche Rivalitäten traten in der NSDAP beinahe endemisch1 auf. Die endlosen Konfl ikte und Animositäten, die gewöhnlich persönliche oder taktische und keine ideologischen Ursachen hatten, machten notwendigerweise vor einem Angriff auf Hitler halt. Er griff so wenig wie möglich ein. Die Rivalität und der Wettstreit zeigten ihm nur, welcher unter seinen miteinander wetteifernden Untergebenen nach seinem eigenen sozialdarwinistischen Begriff der Stärkere sein würde. Auch unternahm er nichts, um die ideologischen Schattierungen innerhalb der Partei miteinander zu versöhnen, es sei denn, sie drohten kontraproduktive Wirkungen zu entfalten. Der Führerkult wurde akzeptiert, weil er allen Beteiligten als einziges Rezept galt. Die persönliche Treue gegenüber Hitler, ob nun aufrichtig empfunden oder einem Zwang folgend, war der Preis der Einheit. In manchen Fällen waren die NS-Führer ganz und gar von Hitlers „Größe“ und „Mission“ überzeugt. In anderen konnten sie den eigenen Ehrgeiz nur weiterhin befriedigen, indem sie dem obersten „Führer“ nach dem Munde redeten. Auf diese Weise wuchs Hitlers Herrschaft über die „Bewegung“ bis zu dem Punkt, wo er so gut wie unangreifbar geworden war. Ian Kershaw, Hitler 1889 1936, übersetzt von Jürgen Peter Krause und Jörg W. Rademacher, Stuttgart 1998, S. 380 (Übersetzung hier durch Jörg W. Rademacher) 1. Erläutern Sie, wie Hitler nach Meinung von Kershaw das „Führerprinzip“ für sich nutzte. 2. Vergleichen Sie M3 mit M1, M2 und dem Schaubild auf Seite 342. Diskutieren Sie Anspruch und Wirklichkeit des „Führerprinzips“. 15 20 25 30 35 40 45 50 1 endemisch: typisch für ein bestimmtes Umfeld 5 10 15 20 343Machtübernahme und „Gleichschaltung“ Nu r z P rü fzw ck en Ei g nt um d C .C .B uc hn er V rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |