| Volltext anzeigen | |

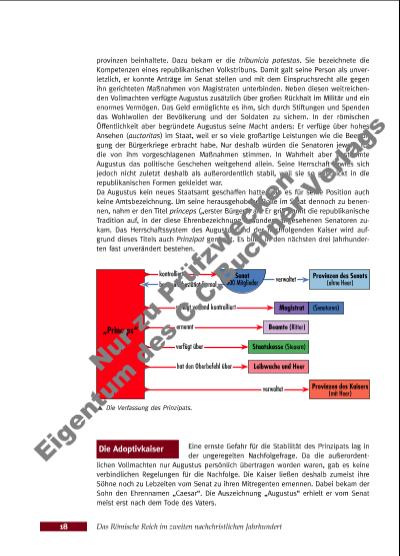

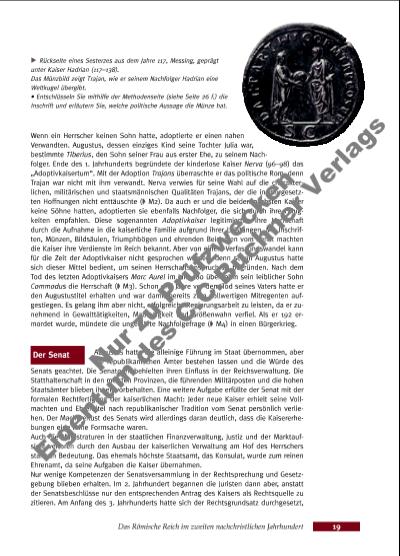

Das Römische Reich im zweiten nachchristlichen Jahrhundert 19 Wenn ein Herrscher keinen Sohn hatte, adoptierte er einen nahen Verwandten. Augustus, dessen einziges Kind seine Tochter Julia war, bestimmte Tiberius, den Sohn seiner Frau aus erster Ehe, zu seinem Nachfolger. Ende des 1. Jahrhunderts begründete der kinderlose Kaiser Nerva (96–98) das „Adoptivkaisertum“. Mit der Adoption Trajans überraschte er das politische Rom, denn Trajan war nicht mit ihm verwandt. Nerva verwies für seine Wahl auf die charakterlichen, militärischen und staatsmännischen Qualitäten Trajans, der die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht enttäuschte (➧ M2). Da auch er und die beiden nächsten Kaiser keine Söhne hatten, adoptierten sie ebenfalls Nachfolger, die sich durch ihre Fähigkeiten empfahlen. Diese sogenannten Adoptivkaiser legitimierten ihre Herrschaft durch die Aufnahme in die kaiserliche Familie aufgrund ihrer Leistungen. Mit Inschriften, Münzen, Bildsäulen, Triumphbögen und ehrenden Beinamen vom Senat machten die Kaiser ihre Verdienste im Reich bekannt. Aber von einem Verfassungswandel kann für die Zeit der Adoptivkaiser nicht gesprochen werden, denn schon Augustus hatte sich dieser Mittel bedient, um seinen Herrschaftsanspruch zu begründen. Nach dem Tod des letzten Adoptivkaisers Marc Aurel im Jahr 180 übernahm sein leiblicher Sohn Commodus die Herrschaft (➧ M3). Schon drei Jahre vor dem Tod seines Vaters hatte er den Augustustitel erhalten und war damit bereits zum vollwertigen Mitregenten aufgestiegen. Es gelang ihm aber nicht, erfolgreiche Regierungsarbeit zu leisten, da er zunehmend in Gewalttätigkeiten, Maßlosigkeit und Größenwahn verfiel. Als er 192 ermordet wurde, mündete die ungeklärte Nachfolgefrage (➧ M4) in einen Bürgerkrieg. Augustus hatte die alleinige Führung im Staat übernommen, aber die republikanischen Ämter bestehen lassen und die Würde des Senats geachtet. Die Senatoren behielten ihren Einfluss in der Reichsverwaltung. Die Statthalterschaft in den meisten Provinzen, die führenden Militärposten und die hohen Staatsämter blieben ihnen vorbehalten. Eine weitere Aufgabe erfüllte der Senat mit der formalen Rechtfertigung der kaiserlichen Macht: Jeder neue Kaiser erhielt seine Vollmachten und Ehrentitel nach republikanischer Tradition vom Senat persönlich verliehen. Der Machtverlust des Senats wird allerdings daran deutlich, dass die Kaisererhebungen eine reine Formsache waren. Auch die Magistraturen in der staatlichen Finanzverwaltung, Justiz und der Marktaufsicht verloren durch den Ausbau der kaiserlichen Verwaltung am Hof des Herrschers stark an Bedeutung. Das ehemals höchste Staatsamt, das Konsulat, wurde zum reinen Ehrenamt, da seine Aufgaben die Kaiser übernahmen. Nur wenige Kompetenzen der Senatsversammlung in der Rechtsprechung und Gesetzgebung blieben erhalten. Im 2. Jahrhundert begannen die Juristen dann aber, anstatt der Senatsbeschlüsse nur den entsprechenden Antrag des Kaisers als Rechtsquelle zu zitieren. Am Anfang des 3. Jahrhunderts hatte sich der Rechtsgrundsatz durchgesetzt, Der Senat Rückseite eines Sesterzes aus dem Jahre 117, Messing, geprägt unter Kaiser Hadrian (117–138). Das Münzbild zeigt Trajan, wie er seinem Nachfolger Hadrian eine Weltkugel übergibt. • Entschlüsseln Sie mithilfe der Methodenseite (siehe Seite 26 f.) die Inschrift und erläutern Sie, welche politische Aussage die Münze hat. N r z u Pr üf zw ec k n Ei g n um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |