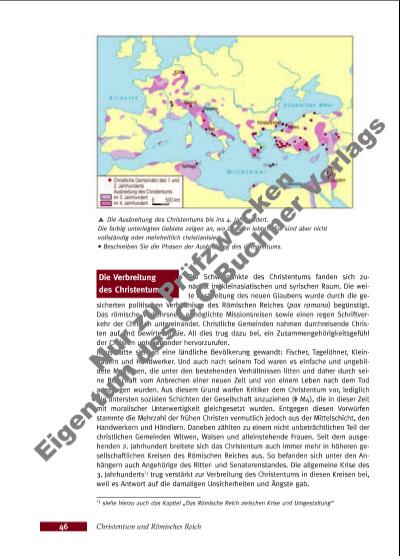

| Volltext anzeigen | |

Christentum und Römisches Reich 47 Der christliche Gottesdienst fand – anders als die heidnischen Opfer – unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ließ Misstrauen und Gerüchte entstehen. So war die Annahme verbreitet, bei den Feiern komme es zu Kindermorden, Kannibalismus und Inzest. Auch hielten sich die Christen von den öffentlichen Opfern fern, da sie keinen anderen Gott als den ihren anerkannten. Ihnen wurde daher Gottlosigkeit vorgeworfen (➧ M5). Außerdem erweckten sie den Eindruck, sich von der Gesellschaft abzusondern. Angesichts des gewaltsamen Todes Jesu war es nicht mehr weit bis zu dem Vorwurf, die Christen seien Aufrührer, die das Römische Reich zerstören wollten. All dies förderte eine feindselige Stimmung gegenüber den Christen, die in Krisensituationen jederzeit in Gewalt ausbrechen konnte. Vorurteile gab es nicht nur bei der Masse der Bevölkerung, sondern auch unter gebildeten Römern. Das Christentum zeichnete sich durch eine anspruchsvolle Ethik der Nachfolge Jesu aus. Seine Forderung nach Besitzlosigkeit und Aufgabe familiärer Bindungen muss vor dem Hintergrund verstanden werden, dass die frühen Christen das nahe Ende der Welt erwarteten. Als sich diese Naherwartung nicht erfüllte, mussten sie sich zunehmend in der Welt einrichten. Ältere Forderungen wurden nun abgeschwächt, die herrschende gesellschaftliche Ordnung anerkannt: Auch wenn alle Menschen vor Gott als gleich galten, wurde doch die Sklaverei nicht infrage gestellt. Da Jesus Armut gepredigt hatte, stellte sich das Problem, wie reiche Christen mit ihrem Wohlstand umgehen sollten. Sie wurden aufgefordert, ihr Vermögen zugunsten Bedürftiger einzusetzen. Diese für das Christentum charakteristische Wohltätigkeit und die von Jesus geforderte Nächstenliebe (lat. caritas) trugen zu dessen Verbreitung bei. Die christliche Ethik forderte Selbstbeherrschung und Kontrolle des Körpers, Genuss und Lust wurden abgelehnt. Diese aus der griechischen Philosophie stammenden Vorstellungen hatten seit dem Ende des 2. Jahrhunderts Einzug ins Christentum gefunden. Vorwürfe gegenüber Christen Der Gute Hirte, Priscilla-Katakombe in Rom, Anfang des 3. Jahrhunderts. Das Wandbild zeigt den „guten Hirten“, in dem die Christen Jesus als den Retter sahen (vgl. Johannesevangelium 10, 1–16). Katakomben dienten den Christen und Juden entgegen verbreitetem Glauben nicht als Versteck bei Verfolgungen. Sie wurden als unterirdische Begräbnisstätten genutzt, da im Römischen Reich Erdbestattungen innerhalb der Stadt mauern verboten waren. In den Katakomben befinden sich die ältesten erhaltenen christlichen Wandund Decken malereien. Nu r z u Pr üf z ec ke n Ei en tu m d es C .C .B uc hn r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |