| Volltext anzeigen | |

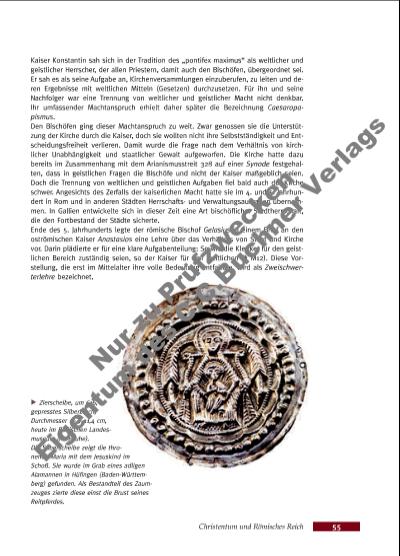

Christentum und Römisches Reich 55 Zierscheibe, um 616, gepresstes Silberblech, Durchmesser 10,9–11,4 cm, heute im Badischen Landesmuseum (Karlsruhe). Die Silberscheibe zeigt die thronende Maria mit dem Jesuskind im Schoß. Sie wurde im Grab eines adligen Alamannen in Hüfingen (Baden-Württemberg) gefunden. Als Bestandteil des Zaumzeuges zierte diese einst die Brust seines Reitpferdes. Kaiser Konstantin sah sich in der Tradition des „pontifex maximus“ als weltlicher und geistlicher Herrscher, der allen Priestern, damit auch den Bischöfen, übergeordnet sei. Er sah es als seine Aufgabe an, Kirchenversammlungen einzuberufen, zu leiten und deren Ergebnisse mit weltlichen Mitteln (Gesetzen) durchzusetzen. Für ihn und seine Nachfolger war eine Trennung von weltlicher und geistlicher Macht nicht denkbar. Ihr umfassender Machtanspruch erhielt daher später die Bezeichnung Caesaropapismus. Den Bischöfen ging dieser Machtanspruch zu weit. Zwar genossen sie die Unterstützung der Kirche durch die Kaiser, doch sie wollten nicht ihre Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit verlieren. Damit wurde die Frage nach dem Verhältnis von kirchlicher Unabhängigkeit und staatlicher Gewalt aufgeworfen. Die Kirche hatte dazu bereits im Zusammenhang mit dem Arianismusstreit 328 auf einer Synode festgehalten, dass in geistlichen Fragen die Bischöfe und nicht der Kaiser maßgeblich seien. Doch die Trennung von weltlichen und geistlichen Aufgaben fiel bald auch der Kirche schwer. Angesichts des Zerfalls der kaiserlichen Macht hatte sie im 4. und 5. Jahrhundert in Rom und in anderen Städten Herrschaftsund Verwaltungsaufgaben übernommen. In Gallien entwickelte sich in dieser Zeit eine Art bischöflicher Stadtherrschaft, die den Fortbestand der Städte sicherte. Ende des 5. Jahrhunderts legte der römische Bischof Gelasius in einem Brief an den oströmischen Kaiser Anastasios eine Lehre über das Verhältnis von Staat und Kirche vor. Darin plädierte er für eine klare Aufgabenteilung: So wie die Kleriker für den geistlichen Bereich zuständig seien, so der Kaiser für den weltlichen (➧ M12). Diese Vorstellung, die erst im Mittelalter ihre volle Bedeutung entfaltete, wird als Zweischwerterlehre bezeichnet. Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |