| Volltext anzeigen | |

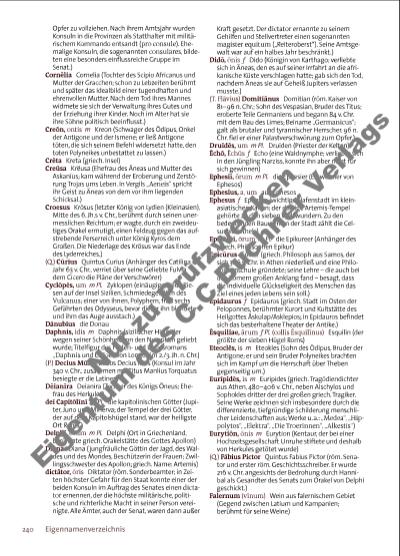

241Eigennamenverzeichnis Faustulus Faustulus (Hirte, der die ausgesetzten Zwillinge Romulus und Remus fand und gemeinsam mit seiner Frau Acca aufzog) Fortūna Fortuna (röm. Göttin des Schicksals, des Glücks und des Unglücks) Forum Rōmānum Forum Romanum (der Marktplatz und später das politische, geschäftliche und religiöse Zentrum von Rom. Das ursprünglich sumpfige Gebiet wurde im 6. Jh. v. Chr. trockengelegt und zum Marktplatz umgestaltet. Die ältesten Bauwerke waren die Tempel für Saturn (498 v. Chr.), Castor (484) und Concordia (367). Die rostra (Rednertribüne) waren bereits 338 v. Chr. vorhanden. Im 2. Jh. v. Chr. ging man dazu über, Volksversammlungen vom Marsfeld hierher zu verlagern. Die Händler und Marktstände mussten zugunsten des politischen Geschehens weichen. Basiliken wurden errichtet, in denen die Gerichte tagten und Geschäfte abgewickelt wurden. Mit Beginn der Kaiserzeit erlebte das Forum Romanum seine größte Prachtentfaltung.) Francī, cōrum die Franken (germanischer Volksstamm, drangen im 4.–6. Jh. vom Niederund Mittel rhein aus in linksrheinische Gebiete und nach Gallien vor. Im 5. Jh. lösten sie die Römer als Machthaber in Gallien ab und hatten schließlich im 6. Jh. das ganze Gebiet des heutigen Frankreich unter ihrer Herrschaft vereinigt.) Fulvia Fulvia (Geliebte des Q. Curius; überbrachte Cicero die Mordpläne des Catilina und seiner Verschwörer, 63 v. Chr.) Gallī, ōrum m Pl. die Gallier Gallia Gallien (Land der Gallier/Kelten, die in der 1. Hälfte des 1. Jh.s v. Chr. von Osten eingewandert waren; umfasste Oberitalien (Gallia cisalpina, 222– 191 v. Chr. von Rom unterworfen) und das heutige Frankreich und Belgien (Gallia transalpina, 58–51 v. Chr. von Cäsar unterworfen). Seit dem 3. Jh. n. Chr. kam es zu Germaneneinfällen. Im 5. Jh. beseitigten die Franken die letzten Reste römischer Herrschaft.) (Aulus) Gellius Gellius (röm. Schriftsteller, um 130 n. Chr. – um 180 n. Chr., Autor der „Noctes Atticae“ in 20 Büchern: Sein Werk ist eine Art Bildungsund Unterhaltungslexikon, in Gesprächsform verfasst. Behandelt werden Philosophie, Geschichte, Rechtswesen, Grammatik, Literatur und Altertumskunde.) Germānī, ōrum m Pl. die Germanen (Teilgruppe der Indoeuropäer; die ersten Nachrichten über die Germanen stammen von Cäsar und Tacitus; 113 v. Chr. erster Zusammenstoß mit den Römern, die unter Augustus weiter in das rechtsrheinische Germanien vordrangen. Nach der Niederlage des Varus (9 n. Chr.) Zurücknahme der röm. Grenze an den Rhein. Mit der Erbauung des Limes (ab 84 n. Chr.) sollten die Germanen vom röm. Reich abgewehrt werden; 166–180 n. Chr. erster germanischer Großangriff an der Donaugrenze; im 3. Jh. durchbrechen die germanischen Alemannen den Limes.) Germānia Germanien Germānus, a, um germanisch Geryōn, ōnis m Geryon (dreileibiger Riese auf der Insel Erythea, unterlag Herkules im Kampf und verlor seine Rinderherde an ihn) Gīza Gizeh (Ort bei Memphis am Nil in Ägypten, an dem die Pyramiden des Cheops und des Chephren stehen; diese zählten zu den sieben Weltwundern.) Gotōnēs, um m Pl. die Goten (ostgermanischer Volksstamm, ursprünglich in Skandinavien ansässig, siedelten im 3. Jh. n. Chr. im Zuge der Völkerwanderung nördlich des Schwarzen Meeres und griffen von dort aus das Staatsgebiet des röm. Reiches an. Die Westgoten unter Alarich eroberten 410 n. Chr. Rom.) (C. Semprōnius) Gracchus Gaius Gracchus (Sohn der Scipio-Tochter Cornelia, jüngerer Bruder des Tiberius Gracchus, röm. Politiker; seine Versuche, die Reformen seines Bruders fortzusetzen und darüber hinaus den Provinzbewohnern und den italischen Bundesgenossen mehr Rechte einzuräumen, scheiterten und führten zu Unruhen in Rom; endete 121 v. Chr. durch Selbstmord.) (Tib. Semprōnius) Gracchus Tiberius Gracchus (Sohn der Scipio-Tochter Cornelia, älterer Bruder des Gaius Gracchus, röm. Politiker; wollte durch neue Ackergesetze den Großgrundbesitz einschränken und das Land an Kleinbauern verteilen; deshalb von Anhängern der Senatspartei 133 v. Chr. erschlagen.) Graecī, ōrum m Pl. die Griechen Graecia Griechenland Graecus, a, um griechisch Gregōrus Magnus Gregor I. der Große (Papst von 590–604 n. Chr.; bemühte sich mit großem Erfolg um die Einbeziehung der germanischen Völker in die Kirche und bewirkte die Christianisierung der Angelsachsen. Durch seine zahlreichen Briefe und Schriften, die vor allem moraltheologischen Inhalts waren, hat er das Denken des Mittelalters maßgeblich beeinflusst und wird daher auch zu den bedeutendsten Kirchenvätern und Kirchenlehrern gezählt.) (P. Aelius) Hadriānus Hadrian (röm. Kaiser 117–138 n. Chr.; seine Regierung war geprägt von ausgedehnten Reisen durch die röm. Provinzen, darunter zwei Jahre Aufenthalt in der von ihm bevorzugten Stadt Athen. 130 n. Chr. ertrank während eines Aufenthaltes in Ägypten sein Geliebter, der damals 20-jährige Antinoos, im Nil. Hadrian gründete an der Stelle seines Todes die Stadt Antinoopolis und ließ ihm göttliche Ehren zuteilwerden. Sein Hauptziel war die Sicherung des Friedens und der Reichsgrenzen (u. a. 122 n. Chr. Errichtung des Hadrianswalls im nördlichen Britannien). Mit seinem ausgeprägten Sinn für Kunst und Kultur übertraf Hadrian alle anderen Kaiser und förderte viele bedeutsame Bauprojekte in Rom (z. B. das Pantheon) und in den Provinzen. Sein Mausoleum (die heutige Engelsburg in Rom) ist erhalten.) Halicarnassus f Halikarnass (Stadt im Südwesten des kleinasiatischen Karien; berühmt durch eines der sieben Weltwunder, das „Mausoleum“ des Königs Mausolos) Halys, yos m Halys (längster Fluss in Kleinasien, Grenzfluss zwischen Lydien und Persien) Hamilcar, aris m Hamilkar (Vater des Hannibal; karthagischer Feldherr im 1. Punischen Krieg 264–241 v. Chr.) Nu zu P rü fzw ec k n Ei ge um d es C .C .B uc hn e V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |