| Volltext anzeigen | |

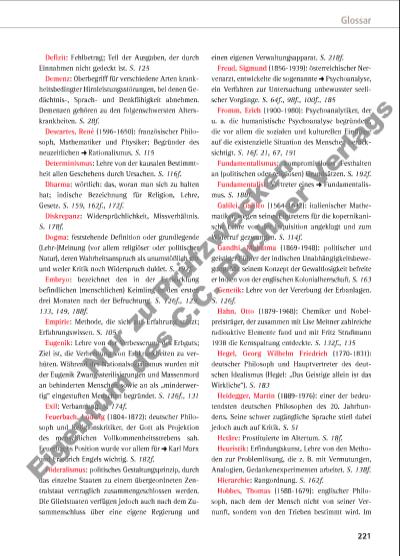

Glossar 221 Defizit: Fehlbetrag; Teil der Ausgaben, der durch Einnahmen nicht gedeckt ist. S. 125 Demenz: Oberbegriff für verschiedene Arten krankheitsbedingter Hirnleistungsstörungen, bei denen Gedächtnis-, Sprachund Denkfähigkeit abnehmen. Demenzen gehören zu den folgenschwersten Alterskrankheiten. S. 28f. Descartes, René (1596-1650): französischer Philosoph, Mathematiker und Physiker; Begründer des neuzeitlichen ➜ Rationalismus. S. 115 Determinismus: Lehre von der kausalen Bestimmtheit allen Geschehens durch Ursachen. S. 116f. Dharma: wörtlich: das, woran man sich zu halten hat; indische Bezeichnung für Religion, Lehre, Gesetz. S. 159, 162f., 172f. Diskrepanz: Widersprüchlichkeit, Missverhältnis. S. 178f. Dogma: feststehende Definition oder grundlegende (Lehr-)Meinung (vor allem religiöser oder politischer Natur), deren Wahrheitsanspruch als unumstößlich gilt und weder Kritik noch Widerspruch duldet. S. 192f. Embryo: bezeichnet den in der Entwicklung befindlichen (menschlichen) Keimling in den ersten drei Monaten nach der Befruchtung. S. 126f., 129, 133, 149, 188f. Empirie: Methode, die sich auf Erfahrung stützt; Erfahrungswissen. S. 105 Eugenik: Lehre von der Verbesserung des Erbguts; Ziel ist, die Verbreitung von Erbkrankheiten zu verhüten. Während des Nationalsozialismus wurden mit der Eugenik Zwangssterilisierungen und Massenmord an behinderten Menschen sowie an als „minderwertig“ eingestuften Menschen begründet. S. 126f., 131 Exil: Verbannung. S. 174f. Feuerbach, Ludwig (1804-1872): deutscher Philosoph und Religionskritiker, der Gott als Projektion des menschlichen Vollkommenheitsstrebens sah. Feuerbachs Position wurde vor allem für ➜ Karl Marx und Friedrich Engels wichtig. S. 182f. Föderalismus: politisches Gestaltungsprinzip, durch das einzelne Staaten zu einem übergeordneten Zentralstaat vertraglich zusammengeschlossen werden. Die Gliedstaaten verfügen jedoch auch nach dem Zusammenschluss über eine eigene Regierung und einen eigenen Verwaltungsapparat. S. 218f. Freud, Sigmund (1856-1939): österreichischer Nervenarzt, entwickelte die sogenannte ➜ Psychoanalyse, ein Verfahren zur Untersuchung unbewusster seelischer Vorgänge. S. 64f., 98f., 100f., 185 Fromm, Erich (1900-1980): Psychoanalytiker, der u. a. die humanistische Psychoanalyse begründete, die vor allem die sozialen und kulturellen Einflüsse auf die existenzielle Situation des Menschen berücksichtigt. S. 16f. 21, 67, 191 Fundamentalismus: kompromissloses Festhalten an (politischen oder religiösen) Grundsätzen. S. 192f. Fundamentalist: Vertreter eines ➜ Fundamentalismus. S. 188f. Galilei, Galileo (1564-1642): italienischer Mathematiker, wegen seines Eintretens für die kopernikanische Lehre von der Inquisition angeklagt und zum Widerruf gezwungen. S. 114f. Gandhi, Mahatma (1869-1948): politischer und geistiger Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Mit seinem Konzept der Gewaltlosigkeit befreite er Indien von der englischen Kolonialherrschaft. S. 163 Genetik: Lehre von der Vererbung der Erbanlagen. S. 126f. Hahn, Otto (1879-1968): Chemiker und Nobelpreisträger, der zusammen mit Lise Meitner zahlreiche radioaktive Elemente fand und mit Fritz Straßmann 1938 die Kernspaltung entdeckte. S. 132f., 135 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831): deutscher Philosoph und Hauptvertreter des deutschen Idealismus (Hegel: „Das Geistige allein ist das Wirkliche“). S. 183 Heidegger, Martin (1889-1976): einer der bedeutendsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Seine schwer zugängliche Sprache stieß dabei jedoch auch auf Kritik. S. 51 Hetäre: Prostituierte im Altertum. S. 18f. Heuristik: Erfindungskunst, Lehre von den Methoden zur Problemlösung, die z. B. mit Vermutungen, Analogien, Gedankenexperimenten arbeitet. S. 138f. Hierarchie: Rangordnung. S. 162f. Hobbes, Thomas (1588-1679): englischer Philosoph, nach dem der Mensch nicht von seiner Vernunft, sondern von den Trieben bestimmt wird. Im Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C . B uc h r V rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |