| Volltext anzeigen | |

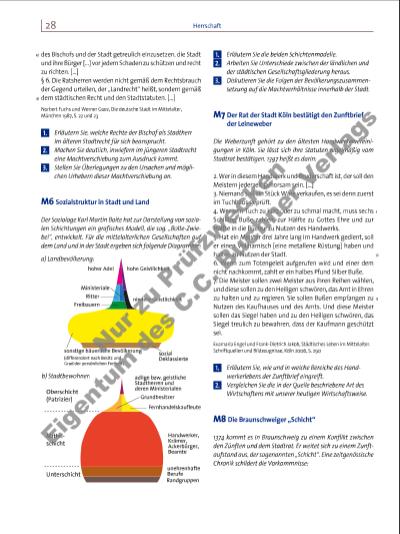

Mittelalter: Herrschaft über Land und Leute 29 Im Jahre 1374 war in der Stadt Braunschweig der Teufel los und hetzte das Volk gegen den Rat. Ein Teil der Ratsherren wurde totgeschlagen, ein Teil gefangengenommen und geköpft, ein Teil aus der Stadt vertrieben. […] Das führerlose Volk lief in die Weinkeller, zerschlug die Fässer und ließ den Wein auf die Erde laufen. Sie führten den Bürgermeister […] unter schmählicher Misshandlung vor die Stadt, liefen dann in sein Haus und nahmen, was sie fanden, sie legten Feuer an das Haus, dass es bis auf den Erdboden niederbrannte, dann schlugen sie [dem Bürgermeister] den Kopf ab. Zu all diesen lästerlichen Missetaten setzten sie aus allen Zünften einen neuen Rat ein, so wie es ihnen behagte. Das Allerschlimmste war, dass sie an die Zünfte aller Städte Briefe sandten, in denen sie ihr Recht dartun wollten und klagten, dass sie zu hart behandelt und beschatzt [besteuert] worden wären, was sie nicht mehr hätten ertragen können. Mit diesen Sendschreiben reizten sie das Volk anderer Städte gegen ihren Rat auf, was schwer zu dulden war. Um dieser und anderer Untaten willen wurden sie aus der Hanse1 der Kaufleute ausgeschlossen, man durfte ihre Waren weder kaufen noch verkaufen. Sie blieben bis ins siebte Jahr außerhalb der Hanse. Zitiert nach: Fuchs / Goez, a. a. O., S. 29 1. Erläutern Sie, welche Bevölkerungsgruppen in Braunschweig gegeneinander vorgehen. 2. Setzen Sie sich mit den Zielen der Zünfte auseinander. 3. Führen Sie die Gründe für die Reaktion der Regierenden in den anderen Hansestädten an. M9 Die Lage der städtischen Unterschichten Kaum Anteil am Aufschwung der mittelalterlichen Städte durch Handwerk oder Handel haben die Unterschichten. Ein Historiker berichtet über die Lage dieser Stadtbewohner: Die neuere Forschung hat dazu aber auch auf die Schattenseiten hingewiesen, auf die sozialen Konflikte, die sich auf engstem Raum in einer mittelalterlichen Stadt zusammenballten, auf die Armut, die hier allgegenwärtig war. […] Ungefähr ein Viertel der Bürger in der reichen Stadt [Nürnberg] […] lebte, selbst an den kargen mittelalterlichen Lebensbedingungen gemessen, hart am Rande des Existenzminimums. Insbesondere am Rande der Städte, in der Nähe der Stadtmauern […] und in den erst spät in den Mauerring einbezogenen Vorstädten war die Armut zuhause. […] Hier wohnten die Arbeiter, die sich im Taglohn verdingen mussten. […] Ärmlich geht es hier zu. Haushalte, die sich Dienstboten, Knechte und Gesellen halten können, gibt es mehrheitlich in den reichen Innenstadtgebieten, sie werden zum Rand der Städte hin immer seltener. […] Nur zur Miete konnten die Armen wohnen. […] Eine große Zahl dieser Wohnungen lag in feuchten und dunklen Kellern. […] Der Einfachheit halber sprechen wir von einem äußeren und einem inneren Rand der Armut: Wer in einem, wenn auch karg entlohnten Beschäftigungsverhältnis steht, wen in Notfällen eine Gemeinschaft, Zunft oder Verwandtschaft schützt, der gehört, auch wenn es ihm materiell schlecht geht, zum inneren, zu dem der Gesellschaft zugewandten Rand der Armut. Mit dem Ausdruck Gelichter hingegen sei der äußere, der von der Gesellschaft abgewandte Rand der Armut bezeichnet, das Elend von Menschen, die allein auf sich gestellt und vielfach zur Kriminalität gezwungen sind. Ernst Schubert, Gauner, Dirnen und Gelichter in deutschen Städten des Mittelalters, in: C. Meckseper und E. Schraut (Hrsg.), Mentalität und Alltag im Spätmittelalter, Göttingen 1985, S. 97 128, hier S. 97 f. 1. Erläutern Sie das Phänomen des schichtenspezifischen Wohnens. 2. Zeigen Sie auf, worin der entscheidende Unterschied in der Lebenssituation der mittelalterlichen Menschen des inneren bzw. äußeren Randes der Armut lag. i Die „Kölner Weberschlacht“ von 1371. Nachträglich kolorierter Holzschnitt von 1499. Der Protest der Zünfte löste im 14. Jahrhundert in vielen Städten Bürgerkämpfe aus. In Köln führten die Weber den Protest gegen den patrizischen Rat an. In einer Schlacht gewannen die Vertreter der alten Oberschicht die Herrschaft über die Stadt zurück und bestraften die aufständischen Handwerker hart. 1 Hanse: loser Zusammenschluss von Kaufleuten verschiedener norddeutscher Städte, später ein Bündnis dieser Städte, das den Handel in Nordeuropa beherrschte. Siehe S. 77 f. 5 10 15 20 5 10 15 20 25 N u z u P rü fz w e c k n E ig e n tu m d s C .C . B u c h e r V rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |