| Volltext anzeigen | |

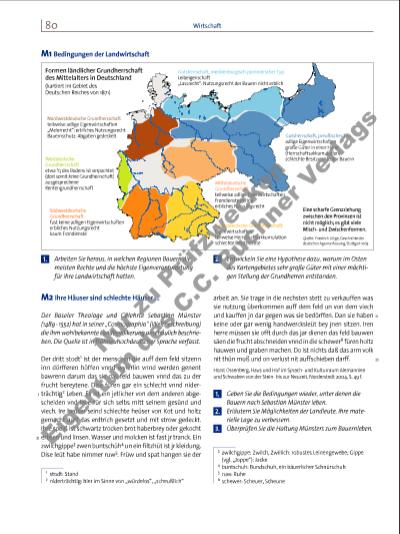

Wirtschaft in der Feudalgesellschaft 81 M3 Warenvielfalt aus Nürnberg Der Nürnberger Kaufmann Hans Praun (1432 1492) ist im internationalen Handel tätig. In einem Rechnungsbuch, das er als Notizund Merkbüchlein auf Reisen mitführte, findet sich eine Aufstellung seiner Handelsgüter mit den (hier weggelassenen) Großhandelspreisen: Große Spiegel, mittlere Spiegel, Spiegelglas, Glas für Augengläser, Glasperlen, Brillen, Rosenkränze, Becken vielerlei Art, Rasierbecken, Messing, Ringe aus Messing, Messingschalen, Messingbecken, große und kleine Messer, Schermesser, Stecknadeln, Sicherheitsnadeln, Schlösser, Schlüssel, Scheren, Zangen, Haueisen, Kupferdraht, Haken, Ringe, Draht, Hämmer, große, kleine und mittlere Schalen, Zirkel, Weiß und Schwarzblech, Armbrustwinden, Rosshaar, Bürsten, Maulspangen [Teile vom Pferdegeschirr], Taschen, Riemen, Gürtel, Pfeifen, Leuchter, Lampen, Rahmen, kleine Bretter, Becher, Glocken, Glöcklein, Schreibzeug, Zwirn, Schnüre, Garn, Hüte, Barette, Hauben, Handschuhe, Tücher, Leinenlaken, Garn, Haarband, Decken, Salzfässer, Bernstein und vieles andere mehr. Horst Pohl, Das Rechnungsbuch des Nürnberger Großkaufmanns Hans Praun von 1471 bis 1478, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 55 (1967/68), S. 77 136, hier S. 128 ff. 1. Ermitteln Sie anhand der Warenliste, welche Gewerbe zu ihrer Herstellung erforderlich waren. 2. Entwerfen Sie ein Organisationsdiagramm der mittelalterlichen Wirtschaft, das die folgenden Elemente zueinander in Beziehung setzt: städtischer Markt – Umland – Bauern – Handwerker – Händler – Verkehrsnetz – Markt im Absatzgebiet – fürstliche Zollund Steuerrechte. M4 „Ich will gewinnen, dieweil ich kann“ Jakob Fugger (1459 1525) muss nach dem Tod von vier seiner Brüder in das Familienunternehmen eintreten. Was ihn vorantrieb, erzählte er einmal seinem Neffen. „Er wolle gewinnen, dieweil er könne.“ Hierfür lernte er begierig die Kniffe des Geschäftslebens. Reich wurde Jakob mit einer Geschäftsidee, die er perfektionierte: Er verlieh Geld an Herzöge, Könige und Kaiser und verlangte als Sicherheit Silber aus deren Bergwerken und Handelsprivilegien. Als Jakob von seinen Brüdern 1485 nach Innsbruck geschickt wird, um die dortige Niederlassung zu leiten, kann er zum ersten Mal selbstständig handeln. Sofort sucht er die Nähe zum Hof des Herzogs Sigismund. Dessen stete Finanznot bietet ihm große Chancen: Da in Tirol die größten bekannten Silbervorkommen liegen, muss Sigismund dafür sorgen, dass Geldgeber deren Erschließung und Abbau finanzieren. Jakob wird zum größten Kreditgeber des Hofes. Dafür übernimmt er die Oberaufsicht über die Silberförderung, eine mächtige Stelle: Den Unternehmern zahlt Fugger fünf Gulden pro Mark [= 233 Gramm], der Münzstätte verkauft er sie für acht. Gleichzeitig gelingt es ihm, die Fördermenge zu steigern. Jakob erkennt: Für eine weitere Expansion seines Unternehmens braucht er einen Schuldner von größerem Format. Er sucht Kontakt zum Habsburger Erzherzog Maximilian, dem Sohn des Kaisers. Die Kredite an die Habsburger finanzieren die Fuggerbrüder aus eigener Tasche und aus dem Vermögen stiller Teilhaber. 1494 beträgt Jakobs Kapital 15 552 Gulden, bis zu seinem Tod wächst es auf 667 790 Gulden. Rastlos nutzt Jakob alle Chancen im Umkreis der Habsburger. Für hohe Kredite erhält er Ländereien, den Grafentitel, Handelsprivilegien. Hohe Gewinne macht Jakob Fugger durch massenhaften Ankauf von Münzen mit überdurchschnittlichem Silbergehalt. Überschüsse investiert er in ungarischen Kupferbergbau, in Hüttenwerke und Waffenschmieden. Sogar der Papst lässt seine deutschen Einnahmen über die neue FuggerBank nach Rom schaffen. Mit dem Reichtum wächst Jakob Fuggers politischer Einfluss. Um das Gewonnene zu bewahren, setzt er 1519 fast all sein Geld ein, um seinen Wunschkandidaten Karl V. zum Kaiser zu machen. Nachdem der Habsburger sich verpflichtet hat, die Privilegien der Fugger anzuerkennen, bringt Jakob 852 000 Gulden Bestechungsgelder auf. Allein die Stimme des Erzbischofs von Mainz soll 113 000 Gulden gekostet haben. Die Stärke der Fugger, ihre Nähe zu den Habsburgern, wurde ihr Verhängnis: Als ihre politische Macht sank, weigerten sich die Nachkommen Karls V., die Schulden zu begleichen. Wenige Generationen später waren sie keine Konzernherren von europäischem Format mehr. Nach: Götz Hamann, Jakob und die dummen Herren. Die Zeit. Das Lexikon in 20 Bänden, Bd. 5, 2005, S. 637 639 (Kürzungen nicht gekennzeichnet) 1. Beschreiben Sie, in welchem Verhältnis Jakob Fugger zu den im Text genannten Personen steht. 2. Charakterisieren Sie die Strategien des Frühkapitalismus, die Jakob Fugger verfolgt. i Jakob Fugger „der Reiche“. Ölgemälde von Albrecht Dürer. 1518 fand der Reichstag in Augsburg statt und tagte im Stadtpalast der Fugger. Der berühmte Künstler Dürer malte damals dieses Porträt. 5 10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 N u r zu P rü fz w e c k e E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |