| Volltext anzeigen | |

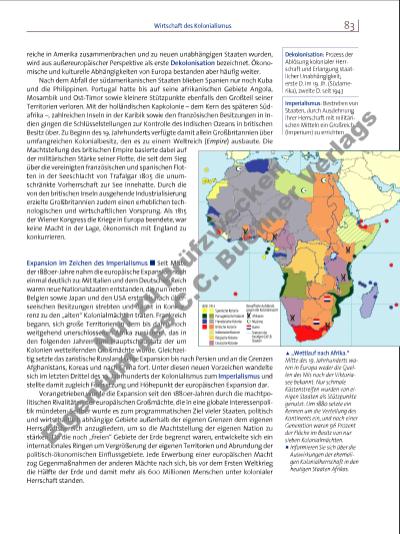

Wirtschaft des Kolonialismus 83 reiche in Amerika zusammenbrachen und zu neuen unabhängigen Staaten wurden, wird aus außereuropäischer Perspektive als erste Dekolonisation bezeichnet. Ökonomische und kulturelle Abhängigkeiten von Europa bestanden aber häufig weiter. Nach dem Abfall der südamerikanischen Staaten blieben Spanien nur noch Kuba und die Philippinen. Portugal hatte bis auf seine afrikanischen Gebiete Angola, Mosambik und Ost-Timor sowie kleinere Stützpunkte ebenfalls den Großteil seiner Territorien verloren. Mit der holländischen Kapkolonie – dem Kern des späteren Südafrika –, zahlreichen Inseln in der Karibik sowie den französischen Besitzungen in Indien gingen die Schlüsselstellungen zur Kontrolle des Indischen Ozeans in britischen Besitz über. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verfügte damit allein Großbritannien über umfangreichen Kolonialbesitz, den es zu einem Weltreich (Empire) ausbaute. Die Machtstellung des britischen Empire basierte dabei auf der militärischen Stärke seiner Flotte, die seit dem Sieg über die vereinigten französischen und spanischen Flotten in der Seeschlacht von Trafalgar 1805 die unumschränkte Vorherrschaft zur See innehatte. Durch die von den britischen Inseln ausgehende Industrialisierung erzielte Großbritannien zudem einen erheblichen technologischen und wirtschaftlichen Vorsprung. Als 1815 der Wiener Kongress die Kriege in Europa beendete, war keine Macht in der Lage, ökonomisch mit England zu konkurrieren. Expansion im Zeichen des Imperialismus Seit Mitte der 1880er-Jahre nahm die europäische Expansion noch einmal deutlich zu: Mit Italien und dem Deutschen Reich waren neue Nationalstaaten entstanden, die nun neben Belgien sowie Japan und den USA erstmals nach überseeischen Besitzungen strebten und damit in Konkurrenz zu den „alten“ Kolonialmächten traten. Frankreich begann, sich große Territorien in dem bis dahin noch weitgehend unerschlossenen Afrika zu sichern, das in den folgenden Jahren zum Hauptschauplatz der um Kolonien wetteifernden Großmächte wurde. Gleichzeitig setzte das zaristische Russland seine Expansion bis nach Persien und an die Grenzen Afghanistans, Koreas und nach China fort. Unter diesen neuen Vorzeichen wandelte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der Kolonialismus zum Imperialismus und stellte damit zugleich Fortsetzung und Höhepunkt der europäischen Expansion dar. Vorangetrieben wurde die Expansion seit den 1880er-Jahren durch die machtpolitischen Rivalitäten der europäischen Großmächte, die in eine globale Interessenpolitik mündeten: Seither wurde es zum programmatischen Ziel vieler Staaten, politisch und wirtschaftlich abhängige Gebiete außerhalb der eigenen Grenzen dem eigenen Herrschaftsbereich anzugliedern, um so die Machtstellung der eigenen Nation zu stärken. Da die noch „freien“ Gebiete der Erde begrenzt waren, entwickelte sich ein internationales Ringen um Vergrößerung der eigenen Territorien und Abrundung der politisch-ökonomischen Einflussgebiete. Jede Erwerbung einer europäischen Macht zog Gegenmaßnahmen der anderen Mächte nach sich, bis vor dem Ersten Weltkrieg die Hälfte der Erde und damit mehr als 600 Millionen Menschen unter kolonialer Herrschaft standen. i „Wettlauf nach Afrika.“ Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Europa weder die Quellen des Nils noch der Viktoriasee bekannt. Nur schmale Küstenstreifen wurden von einigen Staaten als Stützpunkte genutzt. Um 1880 setzte ein Rennen um die Verteilung des Kontinents ein, und nach einer Generation waren 96 Prozent der Fläche im Besitz von nur sieben Kolonialmächten. p Informieren Sie sich über die Auswirkungen der ehemaligen Kolonialherrschaft in den heutigen Staaten Afrikas. Grenzen der heutigen (2013) Staaten Afrikaner Muslime Buren Bewafnete Aufstände gegen die Kolonialmacht 1878 Spanische Kolonie Portugiesische Kolonie Französische Kolonie Britische Kolonie Italienische Kolonie Belgische Kolonie Deutsche Kolonie 1914 Dekolonisation: Prozess der Ablösung kolonialer Herrschaft und Erlangung staatlicher Unabhängigkeit; erste D. im 19. Jh. (Südamerika), zweite D. seit 1943 Imperialismus: Bestreben von Staaten, durch Ausdehnung ihrer Herrschaft mit militärischen Mitteln ein Großreich (Imperium) zu errichten N r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |