| Volltext anzeigen | |

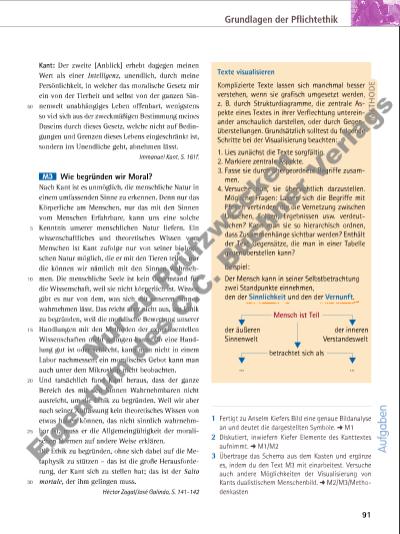

Grundlagen der Pflichtethik 91 Kant: Der zweite [Anblick] erhebt dagegen meinen Wert als einer Intelligenz, unendlich, durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen Bestimmung meines Daseins durch dieses Gesetz, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses Lebens eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche geht, abnehmen lässt. Immanuel Kant, S. 161f. Wie begründen wir Moral? Nach Kant ist es unmöglich, die menschliche Natur in einem umfassenden Sinne zu erkennen. Denn nur das Körperliche am Menschen, nur das mit den Sinnen vom Menschen Erfahrbare, kann uns eine solche Kennt nis unserer menschlichen Natur liefern. Ein wis senschaftliches und theoretisches Wissen vom Menschen ist Kant zufolge nur von seiner biologischen Natur möglich, die er mit den Tieren teilt – nur die können wir nämlich mit den Sinnen wahrnehmen. Die menschliche Seele ist kein Gegenstand für die Wissenschaft, weil sie nicht körperlich ist. Wissen gibt es nur von dem, was sich mit unseren Sinnen wahrnehmen lässt. Das reicht aber nicht aus, um Ethik zu begründen, weil die moralische Bewertung unserer Handlungen mit den Methoden der experimentellen Wissenschaften nicht gelingen kann. Ob eine Handlung gut ist oder schlecht, kann man nicht in einem Labor nachmessen; ein moralisches Gebot kann man auch unter dem Mikroskop nicht beobachten. Und tatsächlich fand Kant heraus, dass der ganze Bereich des mit den Sinnen Wahrnehmbaren nicht ausreicht, um die Ethik zu begründen. Weil wir aber nach seiner Auffassung kein theoretisches Wissen von etwas haben können, das nicht sinnlich wahrnehmbar ist, muss er die Allgemeingültigkeit der moralischen Normen auf andere Weise erklären. Die Ethik zu begründen, ohne sich dabei auf die Me taphysik zu stützen – das ist die große Herausforderung, der Kant sich zu stellen hat; das ist der Salto mortale, der ihm gelingen muss. Héctor Zagal/José Galindo, S. 141-142 M3 50 5 10 15 20 25 30 1 Fertigt zu Anselm Kiefers Bild eine genaue Bildanalyse an und deutet die dargestellten Symbole. ➜ M1 2 Diskutiert, inwiefern Kiefer Elemente des Kanttextes aufnimmt. ➜ M1/M2 3 Übertrage das Schema aus dem Kasten und ergänze es, indem du den Text M3 mit einarbeitest. Versuche auch andere Möglichkeiten der Visualisierung von Kants dualistischem Menschenbild. ➜ M2/M3/Methodenkasten A u fg a b e n Texte visualisieren Komplizierte Texte lassen sich manchmal besser verstehen, wenn sie grafisch umgesetzt werden, z. B. durch Strukturdiagramme, die zentrale Aspekte eines Textes in ihrer Verflechtung untereinander anschaulich darstellen, oder durch Gegenüberstellungen. Grundsätzlich solltest du folgende Schritte bei der Visualisierung beachten: 1. Lies zunächst die Texte sorgfältig. 2. Markiere zentrale Aspekte. 3. Fasse sie durch übergeordnete Begriffe zusammen. 4. Versuche nun, sie übersichtlich darzustellen. Mögliche Fragen: Lassen sich die Begriffe mit Pfeilen verbinden, die die Vernetzung zwischen Ursachen, Folgen, Ergebnissen usw. verdeutlichen? Kann man sie so hierarchisch ordnen, dass Zusammenhänge sichtbar werden? Enthält der Text Gegensätze, die man in einer Tabelle gegenüberstellen kann? Beispiel: M E T H O D E Der Mensch kann in seiner Selbstbetrachtung zwei Standpunkte einnehmen, den der Sinnlichkeit und den der Vernunft. Mensch ist Teil der äußeren der inneren Sinnenwelt Verstandeswelt betrachtet sich als ... ... Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C . uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |