| Volltext anzeigen | |

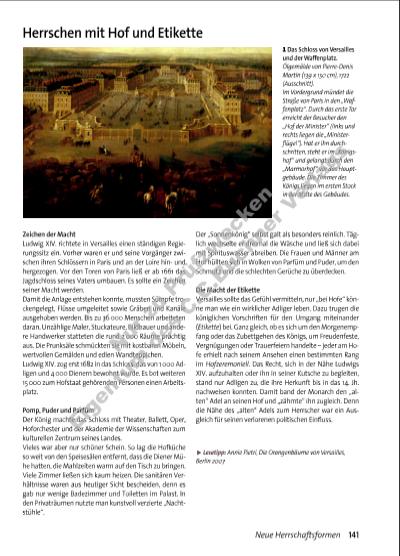

141Neue Herrschaftsformen 1 Das Schloss von Versailles und der Waffenplatz. Ölgemälde von Pierre-Denis Martin (139 x 150 cm), 1722 (Ausschnitt). Im Vordergrund mündet die Straße von Paris in den „Waffenplatz“. Durch das erste Tor erreicht der Besucher den „Hof der Minister“ (links und rechts liegen die „Ministerfl ügel“). Hat er ihn durchschritten, steht er im „Königshof“ und gelangt durch den „Marmorhof“ vor das Hauptgebäude. Die Zimmer des Königs liegen im ersten Stock in der Mitte des Gebäudes. ˘ Lesetipp: Annie Pietri, Die Orangenbäume von Versailles, Berlin 2007 Zeichen der Macht Ludwig XIV. richtete in Versailles einen ständigen Regierungssitz ein. Vorher waren er und seine Vorgänger zwischen ihren Schlössern in Paris und an der Loire hinund hergezogen. Vor den Toren von Paris ließ er ab 1661 das Jagdschloss seines Vaters umbauen. Es sollte ein Zeichen seiner Macht werden. Damit die Anlage entstehen konnte, mussten Sümpfe trockengelegt, Flüsse umgeleitet sowie Gräben und Kanäle ausgehoben werden. Bis zu 36 000 Menschen arbeiteten daran. Unzählige Maler, Stuckateure, Bildhauer und andere Handwerker statteten die rund 2 000 Räume prächtig aus. Die Prunksäle schmückten sie mit kostbaren Möbeln, wertvollen Gemälden und edlen Wandteppichen. Ludwig XIV. zog erst 1682 in das Schloss, das von 1 000 Adligen und 4 000 Dienern bewohnt wurde. Es bot weiteren 15 000 zum Hofstaat gehörenden Personen einen Arbeitsplatz. Pomp, Puder und Parfüm Der König machte das Schloss mit Theater, Ballett, Oper, Hoforchester und der Akademie der Wissenschaften zum kulturellen Zentrum seines Landes. Vieles war aber nur schöner Schein. So lag die Hofküche so weit von den Speisesälen entfernt, dass die Diener Mühe hatten, die Mahlzeiten warm auf den Tisch zu bringen. Viele Zimmer ließen sich kaum heizen. Die sanitären Verhältnisse waren aus heutiger Sicht bescheiden, denn es gab nur wenige Badezimmer und Toiletten im Palast. In den Privaträumen nutzte man kunstvoll verzierte „Nachtstühle“. Der „Sonnenkönig“ selbst galt als besonders reinlich. Täglich wechselte er dreimal die Wäsche und ließ sich dabei mit Spirituswasser abreiben. Die Frauen und Männer am Hof hüllten sich in Wolken von Parfüm und Puder, um den Schmutz und die schlechten Gerüche zu überdecken. Die Macht der Etikette Versailles sollte das Gefühl vermitteln, nur „bei Hofe“ könne man wie ein wirklicher Adliger leben. Dazu trugen die königlichen Vorschriften für den Umgang miteinander (Etikette) bei. Ganz gleich, ob es sich um den Morgenempfang oder das Zubettgehen des Königs, um Freudenfeste, Vergnügungen oder Trauerfeiern handelte – jeder am Hofe erhielt nach seinem Ansehen einen bestimmten Rang im Hofzeremoniell. Das Recht, sich in der Nähe Ludwigs XIV. aufzuhalten oder ihn in seiner Kutsche zu begleiten, stand nur Adligen zu, die ihre Herkunft bis in das 14. Jh. nachweisen konnten. Damit band der Monarch den „alten“ Adel an seinen Hof und „zähmte“ ihn zugleich. Denn die Nähe des „alten“ Adels zum Herrscher war ein Ausgleich für seinen verlorenen politischen Einfl uss. Herrschen mit Hof und Etikette 4492_1_1_2013_134_163.indd 141 28.02.13 15:02 Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |