| Volltext anzeigen | |

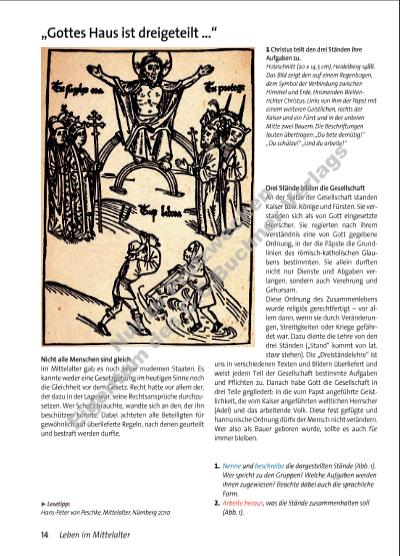

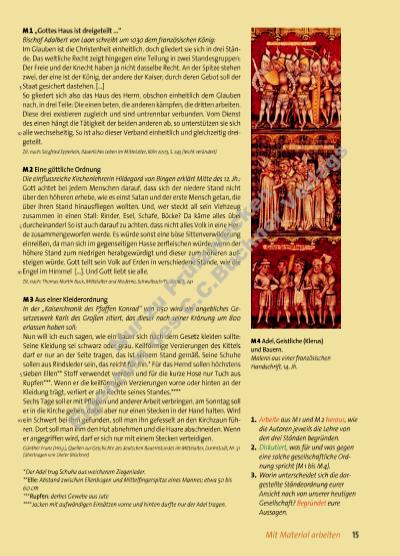

15Mit Material arbeiten 1. Arbeite aus M 1 und M 2 heraus, wie die Autoren jeweils die Lehre von den drei Ständen begründen. 2. Diskutiert, was für und was gegen eine solche gesellschaftliche Ordnung spricht (M 1 bis M 4). 3. Worin unterscheidet sich die dargestellte Ständeordnung eurer Ansicht nach von unserer heutigen Gesellschaft? Begründet eure Aussagen. 5 10 5 10 5 10 M 4 Adel, Geistliche (Klerus) und Bauern. Malerei aus einer französischen Handschrift, 14. Jh. M 1 „Gottes Haus ist dreigeteilt ...“ Bischof Adalbert von Laon schreibt um 1030 dem französischen König: Im Glauben ist die Christenheit einheitlich, doch gliedert sie sich in drei Stände. Das weltliche Recht zeigt hingegen eine Teilung in zwei Standesgruppen: Der Freie und der Knecht haben ja nicht dasselbe Recht. An der Spitze stehen zwei, der eine ist der König, der andere der Kaiser; durch deren Gebot soll der Staat gesichert dastehen. [...] So gliedert sich also das Haus des Herrn, obschon einheitlich dem Glauben nach, in drei Teile: Die einen beten, die anderen kämpfen, die dritten arbeiten. Diese drei exis tieren zugleich und sind untrennbar verbunden. Vom Dienst des einen hängt die Tätigkeit der beiden anderen ab, so unterstützen sie sich alle wechselseitig. So ist also dieser Verband einheitlich und gleichzeitig dreigeteilt. Zit. nach: Siegfried Epperlein, Bäuerliches Leben im Mittelalter, Köln 2003, S. 245 (leicht verändert) M 2 Eine göttliche Ordnung Die einfl ussreiche Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen erklärt Mitte des 12. Jh.: Gott achtet bei jedem Menschen darauf, dass sich der niedere Stand nicht über den höheren erhebe, wie es einst Satan und der erste Mensch getan, die über ihren Stand hinausfl iegen wollten. Und, wer steckt all sein Viehzeug zusammen in einen Stall: Rinder, Esel, Schafe, Böcke? Da käme alles übel durcheinander! So ist auch darauf zu achten, dass nicht alles Volk in eine Herde zusammengeworfen werde. Es würde sonst eine böse Sittenverwilderung einreißen, da man sich im gegenseitigen Hasse zerfl eischen würde, wenn der höhere Stand zum niedrigen herabgewürdigt und dieser zum höheren aufsteigen würde. Gott teilt sein Volk auf Erden in verschiedene Stände, wie die Engel im Himmel [...]. Und Gott liebt sie alle. Zit. nach: Thomas Martin Buck, Mittelalter und Moderne, Schwalbach/Ts. 2008, S. 241 M 3 Aus einer Kleiderordnung In der „Kaiserchronik des Pfaffen Konrad“ von 1150 wird ein angebliches Gesetzeswerk Karls des Großen zitiert, das dieser nach seiner Krönung um 800 erlassen haben soll: Nun will ich euch sagen, wie ein Bauer sich nach dem Gesetz kleiden sollte: Seine Kleidung sei schwarz oder grau. Keilförmige Verzierungen des Kittels darf er nur an der Seite tragen, das ist seinem Stand gemäß. Seine Schuhe sollen aus Rindsleder sein, das reicht für ihn.* Für das Hemd sollen höchstens sieben Ellen** Stoff verwendet werden und für die kurze Hose nur Tuch aus Rupfen***. Wenn er die keilförmigen Verzierungen vorne oder hinten an der Kleidung trägt, verliert er alle Rechte seines Standes.**** Sechs Tage soll er mit Pfl ügen und anderer Arbeit verbringen, am Sonntag soll er in die Kirche gehen, dabei aber nur einen Stecken in der Hand halten. Wird ein Schwert bei ihm gefunden, soll man ihn gefesselt an den Kirchzaun führen. Dort soll man ihm den Hut abnehmen und die Haare abschneiden. Wenn er angegriffen wird, darf er sich nur mit einem Stecken verteidigen. Günther Franz (Hrsg.), Quellen zur Geschichte des deutschen Bauernstandes im Mittelalter, Darmstadt, Nr. 51 (übertragen von Dieter Brückner) * Der Adel trug Schuhe aus weicherem Ziegenleder. ** Elle: Abstand zwischen Ellenbogen und Mittelfi ngerspitze eines Mannes; etwa 50 bis 60 cm *** Rupfen: derbes Gewebe aus Jute **** Jacken mit aufwändigen Einsätzen vorne und hinten durfte nur der Adel tragen. 4492_1_1_2013_010_025.indd 15 28.02.13 14:49 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |