| Volltext anzeigen | |

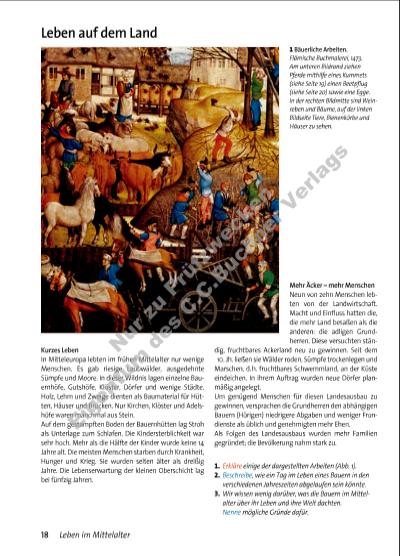

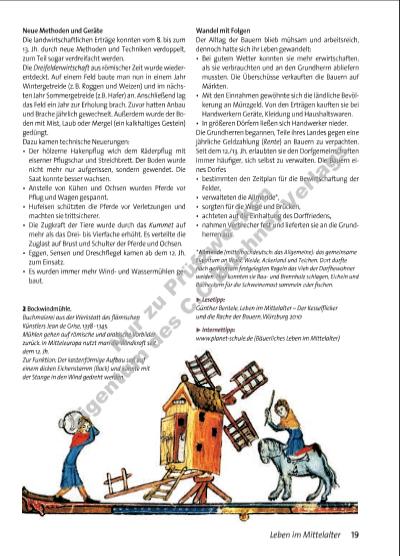

19Leben im Mittelalter ˘ Lesetipp: Günther Bentele, Leben im Mittelalter – Der Kesselfl icker und die Rache der Bauern, Würzburg 2010 ˘ Internettipp: www.planet-schule.de (Bäuerliches Leben im Mittelalter) Neue Methoden und Geräte Die landwirtschaftlichen Erträge konnten vom 8. bis zum 13. Jh. durch neue Methoden und Techniken verdoppelt, zum Teil sogar verdreifacht werden. Die Dreifelderwirtschaft aus römischer Zeit wurde wiederentdeckt. Auf einem Feld baute man nun in einem Jahr Wintergetreide (z. B. Roggen und Weizen) und im nächsten Jahr Sommergetreide (z.B. Hafer) an. An schließend lag das Feld ein Jahr zur Erholung brach. Zuvor hatten Anbau und Brache jährlich gewechselt. Außerdem wurde der Boden mit Mist, Laub oder Mergel (ein kalkhaltiges Gestein) gedüngt. Dazu kamen technische Neuerungen: • Der hölzerne Hakenpfl ug wich dem Räderpfl ug mit eiserner Pfl ugschar und Streichbrett. Der Boden wurde nicht mehr nur aufgerissen, sondern gewendet. Die Saat konnte besser wachsen. • Anstelle von Kühen und Ochsen wurden Pferde vor Pfl ug und Wagen gespannt. • Hufeisen schützten die Pferde vor Verletzungen und machten sie trittsicherer. • Die Zugkraft der Tiere wurde durch das Kummet auf mehr als das Dreibis Vierfache erhöht. Es verteilte die Zuglast auf Brust und Schulter der Pferde und Ochsen. • Eggen, Sensen und Dreschfl egel kamen ab dem 12. Jh. zum Einsatz. • Es wurden immer mehr Windund Wassermühlen gebaut. Wandel mit Folgen Der Alltag der Bauern blieb mühsam und arbeitsreich, dennoch hatte sich ihr Leben gewandelt: • Bei gutem Wetter konnten sie mehr erwirtschaften, als sie verbrauchten und an den Grundherrn abliefern mussten. Die Überschüsse verkauften die Bauern auf Märkten. • Mit den Einnahmen gewöhnte sich die ländliche Bevölkerung an Münzgeld. Von den Erträgen kauften sie bei Handwerkern Geräte, Kleidung und Haushalts waren. • In größeren Dörfern ließen sich Handwerker nieder. Die Grundherren begannen, Teile ihres Landes gegen eine jährliche Geldzahlung (Rente) an Bauern zu verpachten. Seit dem 12./13. Jh. erlaubten sie den Dorfgemeinschaften immer häufi ger, sich selbst zu verwalten. Die Bauern eines Dorfes • bestimmten den Zeitplan für die Bewirtschaftung der Felder, • verwalteten die Allmende*, • sorgten für die Wege und Brücken, • achteten auf die Einhaltung des Dorffriedens, • nahmen Verbrecher fest und lieferten sie an die Grundherren aus. * Allmende (mittelhochdeutsch: das Allgemeine): das gemeinsame Eigentum an Wald, Weide, Ackerland und Teichen. Dort durfte nach gemeinsam festgelegten Regeln das Vieh der Dorfbewohner weiden. Hier konnten sie Bauund Brennholz schlagen, Eicheln und Bucheckern für die Schweinemast sammeln oder fi schen. 2 Bockwindmühle. Buchmalerei aus der Werkstatt des fl ämischen Künstlers Jean de Grise, 1338 1345. Mühlen gehen auf römische und arabische Vorbilder zurück. In Mitteleuropa nutzt man die Windkraft seit dem 12. Jh. Zur Funktion: Der kastenförmige Aufbau saß auf einem dicken Eichen stamm (Bock) und konnte mit der Stange in den Wind gedreht werden. 4492_1_1_2013_010_025.indd 19 28.02.13 14:49 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc ne r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |