| Volltext anzeigen | |

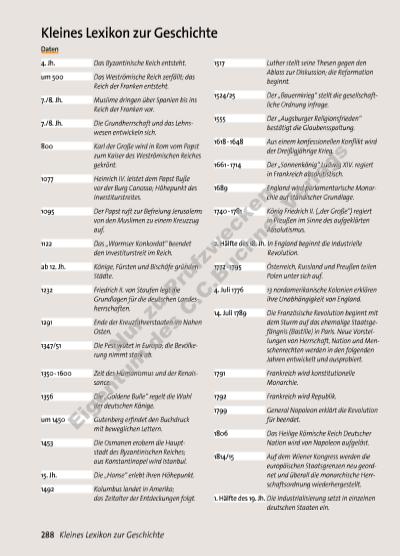

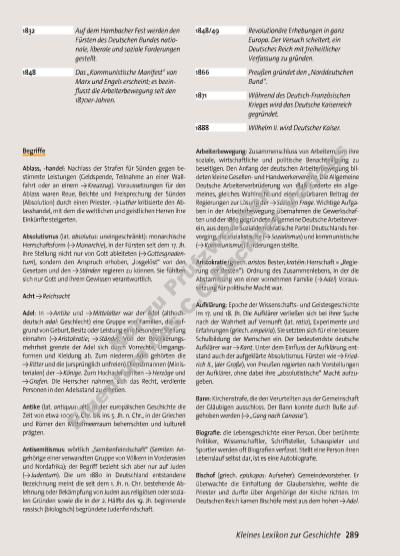

Kleines Lexikon zur Geschichte 289 Begriffe 1832 Auf dem Hambacher Fest werden den Fürsten des Deutschen Bundes nationale, liberale und soziale Forderungen gestellt. 1848 Das „Kommunistische Manifest“ von Marx und Engels erscheint; es beeinfl usst die Arbeiterbewegung seit den 1870er-Jahren. Arbeiterbewegung: Zusammenschluss von Arbeitern, um ihre soziale, wirtschaftliche und politische Benachteiligung zu beseitigen. Den Anfang der deutschen Arbeiterbewegung bildeten kleine Gesellenund Handwerkervereine. Die Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung von 1848 forderte ein allgemeines, gleiches Wahlrecht und einen spürbaren Beitrag der Regierungen zur Lösung der Y Sozialen Frage. Wichtige Aufgaben in der Arbeiterbewegung übernahmen die Gewerkschaften und der 1863 gegründete Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, aus dem die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hervorging, die sozialistische (Y Sozialismus) und kommunistische (Y Kommunismus) Forderungen stellte. Aristokratie (griech. aristos: Bester; kratéin: Herrschaft = „Regierung der Besten“): Ordnung des Zusammenlebens, in der die Abstammung von einer vornehmen Familie (Y Adel) Voraussetzung für politische Macht war. Aufklärung: Epoche der Wissenschaftsund Geistesgeschichte im 17. und 18. Jh. Die Aufklärer verließen sich bei ihrer Suche nach der Wahrheit auf Vernunft (lat. ratio), Experimente und Erfahrungen (griech. empeiria). Sie setzten sich für eine bessere Schulbildung der Menschen ein. Der bedeutendste deutsche Aufklärer war Y Kant. Unter dem Einfl uss der Aufklärung entstand auch der aufgeklärte Absolutismus. Fürsten wie Y Friedrich II., (der Große), von Preußen regierten nach Vorstellungen der Aufklärer, ohne dabei ihre „absolutistische“ Macht aufzugeben. Bann: Kirchenstrafe, die den Verurteilten aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausschloss. Der Bann konnte durch Buße aufgehoben werden (Y „Gang nach Canossa“). Biografi e: die Lebensgeschichte einer Person. Über berühmte Politiker, Wissenschaftler, Schriftsteller, Schauspieler und Sportler werden oft Biografi en verfasst. Stellt eine Person ihren Lebenslauf selbst dar, ist es eine Autobiografi e. Bischof (griech. episkopos: Aufseher): Gemeindevorsteher. Er überwachte die Einhaltung der Glaubenslehre, weihte die Priester und durfte über Angehörige der Kirche richten. Im Deutschen Reich kamen Bischöfe meist aus dem hohen Y Adel. Ablass, -handel: Nachlass der Strafen für Sünden gegen bestimmte Leistungen (Geldspende, Teilnahme an einer Wallfahrt oder an einem Y Kreuzzug). Voraussetzungen für den Ablass waren Reue, Beichte und Freisprechung der Sünden (Absolution) durch einen Priester. Y Luther kritisierte den Ablasshandel, mit dem die weltlichen und geistlichen Herren ihre Einkünfte steigerten. Absolutismus (lat. absolutus: uneingeschränkt): monarchische Herrschaftsform (Y Monarchie), in der Fürsten seit dem 17. Jh. ihre Stellung nicht nur von Gott ableiteten (Y Gottesgnadentum), sondern den Anspruch erhoben, „losgelöst“ von den Gesetzen und den Y Ständen regieren zu können. Sie fühlten sich nur Gott und ihrem Gewissen verantwortlich. Acht Y Reichsacht Adel: In Y Antike und Y Mittelalter war der Adel (althochdeutsch adal: Geschlecht) eine Gruppe von Familien, die aufgrund von Geburt, Besitz oder Leistung eine besondere Stellung einnahm (Y Aristokratie; Y Stände). Von der Bevölkerungsmehrheit grenzte der Adel sich durch Vorrechte, Umgangsformen und Kleidung ab. Zum niederen Adel gehörten die Y Ritter und die (ursprünglich unfreien) Dienstmannen (Ministerialen) der Y Könige. Zum Hochadel zählten Y Herzöge und Y Grafen. Die Herrscher nahmen sich das Recht, verdiente Personen in den Adelsstand zu erheben. Antike (lat. antiquus: alt): in der europäischen Geschichte die Zeit von etwa 1000 v. Chr. bis ins 5. Jh. n. Chr., in der Griechen und Römer den Mittelmeerraum beherrschten und kulturell prägten. Antisemitismus: wörtlich „Semitenfeindschaft“ (Semiten: Angehörige einer verwandten Gruppe von Völkern in Vorderasien und Nordafrika); der Begriff bezieht sich aber nur auf Juden (Y Judentum). Die um 1880 in Deutschland entstandene Bezeichnung meint die seit dem 1. Jh. n. Chr. bestehende Ablehnung oder Bekämpfung von Juden aus religiösen oder sozialen Gründen sowie die in der 2. Hälfte des 19. Jh. beginnende rassisch (biologisch) begründete Judenfeindschaft. 1848/49 Revolutionäre Erhebungen in ganz Europa. Der Versuch scheitert, ein Deutsches Reich mit freiheitlicher Verfassung zu gründen. 1866 Preußen gründet den „Norddeutschen Bund“. 1871 Während des Deutsch-Französischen Krieges wird das Deutsche Kaiserreich gegründet. 1888 Wilhelm II. wird Deutscher Kaiser. 4492_1_1_2013_288_304.indd 289 28.02.13 15:12 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d s C .C .B u hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |