| Volltext anzeigen | |

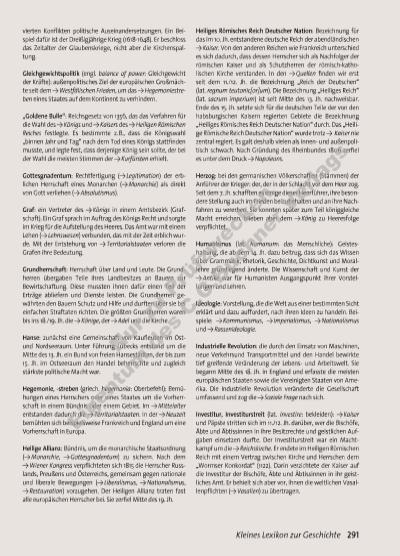

Kleines Lexikon zur Geschichte 291 Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation: Bezeichnung für das im 10. Jh. entstandene deutsche Reich der abendländischen Y Kaiser. Von den anderen Reichen wie Frankreich unterschied es sich dadurch, dass dessen Herrscher sich als Nachfolger der römischen Kaiser und als Schutzherren der römisch-katholischen Kirche verstanden. In den Y Quellen fi nden wir erst seit dem 11./12. Jh. die Bezeichnung „Reich der Deutschen“ (lat. regnum teutonic[or]um). Die Bezeichnung „Heiliges Reich“ (lat. sacrum imperium) ist seit Mitte des 13. Jh. nachweisbar. Ende des 15. Jh. setzte sich für die deutschen Teile der von den habsburgischen Kaisern regierten Gebiete die Bezeichnung „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“ durch. Das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ wurde trotz Y Kaiser nie zentral regiert. Es galt deshalb vielen als innenund außenpolitisch schwach. Nach Gründung des Rheinbundes 1806 zerfi el es unter dem Druck Y Napoleons. Herzog: bei den germanischen Völkerschaften (Stämmen) der Anführer der Krieger: der, der in der Schlacht vor dem Heer zog. Seit dem 7. Jh. schafften es einige dieser Heerführer, ihre besondere Stellung auch im Frieden beizubehalten und an ihre Nachfahren zu vererben. Sie konnten später zum Teil königgleiche Macht erreichen, blieben aber dem Y König zu Heeresfolge verpfl ichtet. Humanismus (lat. humanum: das Menschliche): Geisteshaltung, die ab dem 14. Jh. dazu beitrug, dass sich das Wissen über Grammatik, Rhetorik, Geschichte, Dichtkunst und Morallehre grundlegend änderte. Die Wissenschaft und Kunst der Y Antike war für Humanisten Ausgangspunkt ihrer Vorstellungen und Lehren. Ideologie: Vorstellung, die die Welt aus einer bestimmten Sicht erklärt und dazu auffordert, nach ihren Ideen zu handeln. Beispiele: Y Kommunismus, Y Imperialismus, Y Nationalismus und Y Rassenideologie. Industrielle Revolution: die durch den Einsatz von Maschinen, neue Verkehrsund Transportmittel und den Handel bewirkte tief greifende Veränderung der Lebensund Arbeitswelt. Sie begann Mitte des 18. Jh. in England und erfasste die meisten europäischen Staaten sowie die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Industrielle Revolution veränderte die Gesellschaft umfassend und zog die Y Soziale Frage nach sich. Investitur, Investiturstreit (lat. investire: bekleiden): Y Kaiser und Päpste stritten sich im 11./12. Jh. darüber, wer die Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen in ihre Besitzrechte und geistlichen Aufgaben einsetzen durfte. Der Investiturstreit war ein Machtkampf um die Y Reichskirche. Er endete im Heiligen Römischen Reich mit einem Vertrag zwischen Kirche und Herrscher: dem „Wormser Konkordat“ (1122). Darin verzichtete der Kaiser auf die Investitur der Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen in ihr geistliches Amt. Er behielt sich aber vor, ihnen die weltlichen Vasallenpfl ichten (Y Vasallen) zu übertragen. vierten Konfl ikten politische Auseinandersetzungen. Ein Beispiel dafür ist der Dreißigjährige Krieg (1618-1648). Er beschloss das Zeitalter der Glaubenskriege, nicht aber die Kirchenspaltung. Gleichgewichtspolitik (engl. balance of power: Gleichgewicht der Kräfte): außenpolitisches Ziel der europäischen Großmächte seit dem Y Westfälischen Frieden, um das Y Hegemoniestreben eines Staates auf dem Kontinent zu verhindern. „Goldene Bulle“: Reichsgesetz von 1356, das das Verfahren für die Wahl des Y Königs und Y Kaisers des Y Heiligen Römischen Reiches festlegte. Es bestimmte z. B., dass die Königswahl „binnen Jahr und Tag“ nach dem Tod eines Königs stattfi nden musste, und legte fest, dass derjenige König sein sollte, der bei der Wahl die meisten Stimmen der Y Kurfürsten erhielt. Gottesgnadentum: Rechtfertigung (Y Legitimation) der erblichen Herrschaft eines Monarchen (Y Monarchie) als direkt von Gott verliehen (Y Absolutismus). Graf: ein Vertreter des Y Königs in einem Amtsbezirk (Grafschaft). Ein Graf sprach im Auftrag des Königs Recht und sorgte im Krieg für die Aufstellung des Heeres. Das Amt war mit einem Lehen (Y Lehnswesen) verbunden, das mit der Zeit erblich wurde. Mit der Entstehung von Y Territorialstaaten verloren die Grafen ihre Bedeutung. Grundherrschaft: Herrschaft über Land und Leute. Die Grundherren übergaben Teile ihres Landbesitzes an Bauern zur Bewirtschaftung. Diese mussten ihnen dafür einen Teil der Erträge abliefern und Dienste leisten. Die Grundherren gewährten den Bauern Schutz und Hilfe und durften über sie bei einfachen Straftaten richten. Die größten Grundherren waren bis ins 18./19. Jh. die Y Könige, der Y Adel und die Kirche. Hanse: zunächst eine Gemeinschaft von Kaufl euten im Ost und Nordseeraum. Unter Führung Lübecks entstand um die Mitte des 13. Jh. ein Bund von freien Hansestädten, der bis zum 15. Jh. im Ostseeraum den Handel beherrschte und zugleich stärkste politische Macht war. Hegemonie, -streben (griech. hegemonia: Oberbefehl): Bemühungen eines Herrschers oder eines Staates um die Vorherrschaft in einem Bündnis oder einem Gebiet. Im Y Mittelalter entstanden dadurch die Y Territorialstaaten. In der Y Neuzeit bemühten sich beispielsweise Frankreich und England um eine Vorherrschaft in Europa. Heilige Allianz: Bündnis, um die monarchische Staatsordnung (Y Monarchie, Y Gottesgnadentum) zu sichern. Nach dem Y Wiener Kongress verpfl ichteten sich 1815 die Herrscher Russlands, Preußens und Österreichs, gemeinsam gegen nationale und liberale Bewegungen (Y Liberalismus, Y Nationalismus, Y Restauration) vorzugehen. Der Heiligen Allianz traten fast alle europäischen Herrscher bei. Sie zerfi el Mitte des 19. Jh. 4492_1_1_2013_288_304.indd 291 28.02.13 15:12 Nu r z u P üf zw ec k n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |