| Volltext anzeigen | |

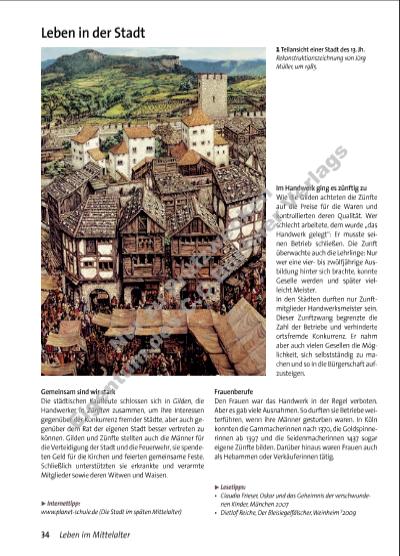

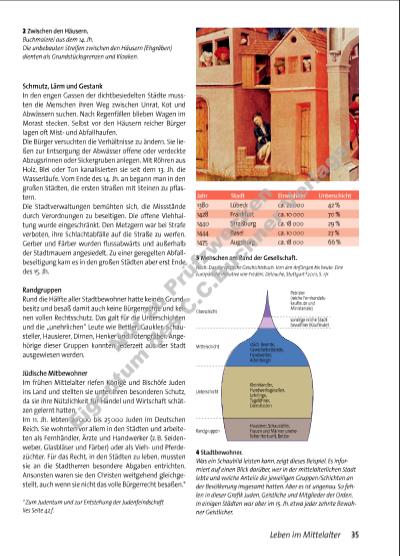

35Leben im Mittelalter 2 Zwischen den Häusern. Buchmalerei aus dem 14. Jh. Die unbebauten Streifen zwischen den Häusern (Ehgräben) dienten als Grundstücksgrenzen und Kloaken. Schmutz, Lärm und Gestank In den engen Gassen der dichtbesiedelten Städte mussten die Menschen ihren Weg zwischen Unrat, Kot und Abwässern suchen. Nach Regenfällen blieben Wagen im Morast stecken. Selbst vor den Häusern reicher Bürger lagen oft Mistund Abfallhaufen. Die Bürger versuchten die Verhältnisse zu ändern. Sie ließen zur Entsorgung der Abwässer offene oder verdeckte Abzugsrinnen oder Sickergruben anlegen. Mit Röhren aus Holz, Blei oder Ton kanalisierten sie seit dem 13. Jh. die Wasserläufe. Vom Ende des 14. Jh. an begann man in den großen Städten, die ersten Straßen mit Steinen zu pfl astern. Die Stadtverwaltungen bemühten sich, die Missstände durch Verordnungen zu beseitigen. Die offene Viehhaltung wurde eingeschränkt. Den Metzgern war bei Strafe verboten, ihre Schlachtabfälle auf die Straße zu werfen. Gerber und Färber wurden fl ussabwärts und außerhalb der Stadtmauern angesiedelt. Zu einer geregelten Abfallbeseitigung kam es in den großen Städten aber erst Ende des 15. Jh. Randgruppen Rund die Hälfte aller Stadtbewohner hatte keinen Grundbesitz und besaß damit auch keine Bürgerrechte und keinen vollen Rechtsschutz. Das galt für die Unterschichten und die „unehrlichen“ Leute wie Bettler, Gaukler, Schausteller, Hausierer, Dirnen, Henker und Totengräber. Angehörige dieser Gruppen konnten jederzeit aus der Stadt ausgewiesen werden. Jüdische Mitbewohner Im frühen Mittelalter riefen Könige und Bischöfe Juden ins Land und stellten sie unter ihren besonderen Schutz, da sie ihre Nützlichkeit für Handel und Wirtschaft schätzen gelernt hatten. Im 11. Jh. lebten 20 000 bis 25 000 Juden im Deutschen Reich. Sie wohnten vor allem in den Städten und arbeiteten als Fernhändler, Ärzte und Handwerker (z. B. Seidenweber, Glasbläser und Färber) oder als Viehund Pferdezüchter. Für das Recht, in den Städten zu leben, mussten sie an die Stadt herren besondere Abgaben entrichten. Ansonsten waren sie den Christen weitgehend gleichgestellt, auch wenn sie nicht das volle Bürgerrecht besaßen.* * Zum Judentum und zur Entstehung der Judenfeindschaft lies Seite 42 f. Jahr Stadt Einwohner Unterschicht 1380 Lübeck ca. 22 000 42 % 1428 Frankfurt ca. 10 000 70 % 1440 Straßburg ca. 18 000 29 % 1444 Basel ca. 10 000 27 % 1475 Augsburg ca. 18 000 66 % 3 Menschen am Rand der Gesellschaft. Nach: Das europäische Geschichtsbuch. Von den Anfängen bis heute. Eine europäische Initiative von Frédéric Delouche, Stuttgart 42001, S. 171 Randgruppen Unterschicht Mittelschicht Oberschicht Patrizier (reiche Fernhandelskaufleute und Ministeriale) städt. Beamte, Gewerbetreibende, Handwerker, Ackerbürger Kleinhändler, Handwerksgesellen, Lehrlinge, Tagelöhner, Dienstboten Hausierer, Schausteller, Frauen und Männer unehelicher Herkunft, Bettler sonstige reiche Stadtbewohner (Kaufleute) 4 Stadtbewohner. Was ein Schaubild leisten kann, zeigt dieses Beispiel. Es informiert auf einen Blick darüber, wer in der mittel alterlichen Stadt lebte und welche Anteile die jeweiligen Gruppen/Schichten an der Bevölkerung insgesamt hatten. Aber es ist ungenau. So fehlen in dieser Grafi k Juden, Geistliche und Mitglieder der Orden. In einigen Städten war aber im 15. Jh. etwa jeder zehnte Bewohner Geist licher. 4492_1_1_2013_026_045.indd 35 28.02.13 14:50 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er Ve rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |