| Volltext anzeigen | |

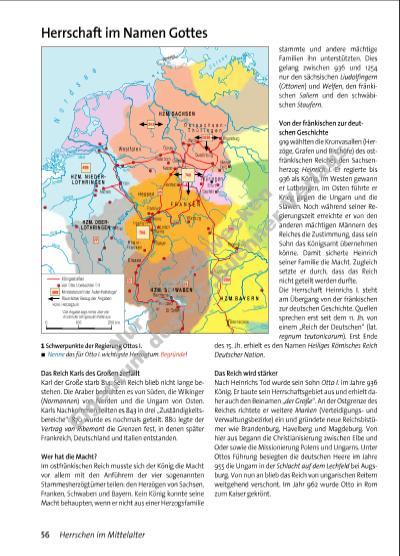

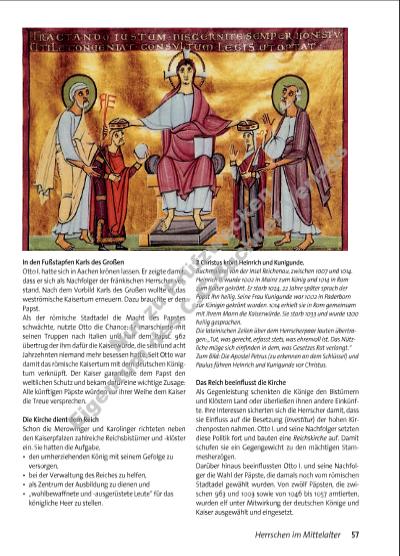

57Herrschen im Mittelalter 2 Christus krönt Heinrich und Kunigunde. Buchmalerei von der Insel Reichenau, zwischen 1007 und 1014. Heinrich II. wurde 1002 in Mainz zum König und 1014 in Rom zum Kaiser gekrönt. Er starb 1024. 22 Jahre später sprach der Papst ihn heilig. Seine Frau Kunigunde war 1002 in Paderborn zur Königin gekrönt worden. 1014 erhielt sie in Rom gemeinsam mit ihrem Mann die Kaiser würde. Sie starb 1033 und wurde 1200 heilig gesprochen. Die lateinischen Zeilen über dem Herr scherpaar lauten übertragen: „Tut, was gerecht, erfasst stets, was ehrenvoll ist. Das Nützliche möge sich einfi nden in dem, was Gesetzes Rat verlangt.“ Zum Bild: Die Apostel Petrus (zu erkennen an dem Schlüssel) und Paulus führen Heinrich und Kunigunde vor Christus. In den Fußstapfen Karls des Großen Otto I. hatte sich in Aachen krönen lassen. Er zeigte damit, dass er sich als Nachfolger der fränkischen Herrscher verstand. Nach dem Vorbild Karls des Großen wollte er das weströmische Kaisertum erneuern. Dazu brauchte er den Papst. Als der römische Stadtadel die Macht des Papstes schwächte, nutzte Otto die Chance: Er marschierte mit seinen Truppen nach Italien und half dem Papst. 962 übertrug der ihm dafür die Kaiserwürde, die seit rund acht Jahrzehnten niemand mehr besessen hatte. Seit Otto war damit das römische Kaisertum mit dem deutschen Königtum verknüpft. Der Kaiser garantierte dem Papst den weltlichen Schutz und bekam dafür eine wichtige Zusage: Alle künftigen Päps te würden vor ihrer Weihe dem Kaiser die Treue versprechen. Die Kirche dient dem Reich Schon die Merowinger und Karolinger richteten neben den Kaiserpfalzen zahlreiche Reichsbistümer und -klöster ein. Sie hatten die Aufgabe, • den umherziehenden König mit seinem Ge folge zu versorgen, • bei der Verwaltung des Reiches zu helfen, • als Zentrum der Ausbildung zu dienen und • „wohlbewaffnete und -ausgerüstete Leute“ für das königliche Heer zu stellen. Das Reich beeinfl usst die Kirche Als Gegenleistung schenkten die Könige den Bis tümern und Klöstern Land oder überließen ihnen andere Einkünfte. Ihre Interessen sicherten sich die Herrscher damit, dass sie Einfl uss auf die Besetzung (Investitur) der hohen Kirchenposten nahmen. Otto I. und seine Nachfolger setzten diese Politik fort und bauten eine Reichskirche auf. Damit schufen sie ein Gegengewicht zu den mächtigen Stammesherzögen. Darüber hinaus beeinfl ussten Otto I. und seine Nachfolger die Wahl der Päpste, die damals noch vom römischen Stadtadel gewählt wurden. Von zwölf Päpsten, die zwischen 963 und 1003 sowie von 1046 bis 1057 amtierten, wurden elf unter Mitwirkung der deutschen Könige und Kaiser ausgewählt und eingesetzt. 4492_1_1_2013_046_081.indd 57 28.02.13 14:57 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |