| Volltext anzeigen | |

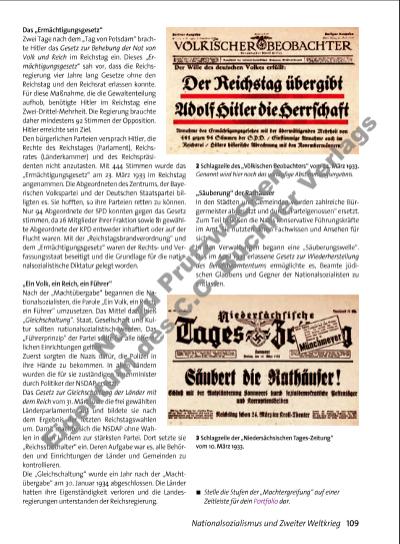

109Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 2 Schlagzeile des „Völkischen Beobachters“ vom 24. März 1933. Genannt wird hier noch das vorläufi ge Abstimmungsergebnis. Das „Ermächtigungsgesetz“ Zwei Tage nach dem „Tag von Potsdam“ brachte Hitler das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich im Reichstag ein. Dieses „Ermächtigungsgesetz“ sah vor, dass die Reichsregierung vier Jahre lang Gesetze ohne den Reichstag und den Reichsrat erlassen konnte. Für diese Maßnahme, die die Gewaltenteilung aufhob, benötigte Hitler im Reichstag eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Regierung brauchte daher mindestens 92 Stimmen der Opposition. Hitler erreichte sein Ziel. Den bürgerlichen Parteien versprach Hitler, die Rechte des Reichstages (Parlament), Reichsrates (Länderkammer) und des Reichspräsidenten nicht anzutasten. Mit 444 Stimmen wurde das „Ermächtigungsgesetz“ am 23. März 1933 im Reichstag angenommen. Die Abgeordneten des Zentrums, der Bayerischen Volkspartei und der Deutschen Staatspartei billigten es. Sie hofften, so ihre Parteien retten zu können. Nur 94 Abgeordnete der SPD konnten gegen das Gesetz stimmen, da 26 Mitglieder ihrer Fraktion sowie 81 gewählte Abgeordnete der KPD entweder inhaftiert oder auf der Flucht waren. Mit der „Reichstagsbrandverordnung“ und dem „Ermächtigungsgesetz“ waren der Rechtsund Verfassungsstaat beseitigt und die Grundlage für die nationalsozialistische Diktatur gelegt worden. „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ Nach der „Machtübergabe“ begannen die Nationalsozialisten, die Parole „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ umzusetzen. Das Mittel dazu hieß „Gleichschaltung“. Staat, Gesellschaft und Kultur sollten nationalsozialistisch werden. Das „Führerprinzip“ der Partei sollte für alle öffentlichen Einrichtungen gelten. Zuerst sorgten die Nazis dafür, die Polizei in ihre Hände zu bekommen. In allen Ländern wurden die für sie zuständigen Innenminister durch Politiker der NSDAP ersetzt. Das Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 31. März löste die frei gewählten Länderparlamente auf und bildete sie nach dem Ergebnis der letzten Reichstagswahlen um. Damit machte sich die NSDAP ohne Wahlen in allen Ländern zur stärksten Partei. Dort setzte sie „Reichsstatthalter“ ein. Deren Aufgabe war es, alle Behörden und Einrichtungen der Länder und Gemeinden zu kontrollieren. Die „Gleichschaltung“ wurde ein Jahr nach der „Machtübergabe“ am 30. Januar 1934 abgeschlossen. Die Länder hatten ihre Eigenständigkeit verloren und die Landesregierungen unterstanden der Reichsregierung. „Säuberung“ der Rathäuser In den Städten und Gemeinden wurden zahlreiche Bürgermeister abgesetzt und durch „Parteigenossen“ ersetzt. Zum Teil beließen die Nazis konservative Führungskräfte im Amt. Sie nutzten deren Fachwissen und Ansehen für sich. In den Verwaltungen begann eine „Säuberungswelle“. Das im April 1933 erlassene Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ermöglichte es, Beamte jüdischen Glaubens und Gegner der Nationalsozialisten zu entlassen. 3 Schlagzeile der „Niedersächsischen Tages-Zeitung“ vom 10. März 1933. ó Stelle die Stufen der „Machtergreifung“ auf einer Zeitleiste für dein Portfolio dar. 4493_1_1_2014_100_167_kap3.indd 109 09.04.14 13:06 Nu zu P rü fzw ec ke n Ei g nt um d es C .C . B uc h er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |