| Volltext anzeigen | |

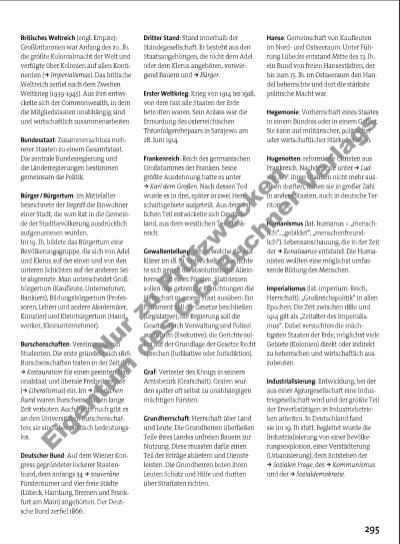

295 Britisches Weltreich (engl. Empire): Großbritannien war Anfang des 20. Jh. die größte Kolonialmacht der Welt und verfügte über Kolonien auf allen Kontinenten (k Imperialismus). Das britische Weltreich zerfi el nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945). Aus ihm entwickelte sich der Commonwealth, in dem die Mitgliedstaaten unabhängig sind und wirtschaftlich zusammenarbeiten. Bundesstaat: Zusammenschluss mehrerer Staaten zu einem Gesamtstaat. Die zentrale Bundesregierung und die Länderregierungen bestimmen gemeinsam die Politik. Bürger / Bürgertum: Im Mittelalter bezeichnete der Begriff die Einwohner einer Stadt, die vom Rat in die Gemeinde der Stadtbevölkerung ausdrücklich aufgenommen wurden. Im 19. Jh. bildete das Bürgertum eine Bevölkerungsgruppe, die sich von Adel und Klerus auf der einen und von den unteren Schichten auf der anderen Seite abgrenzte. Man unterscheidet Großbürgertum (Kaufl eute, Unternehmer, Bankiers), Bildungsbürgertum (Professoren, Lehrer und andere Akademiker, Künstler) und Kleinbürgertum (Handwerker, Kleinunternehmer). Burschenschaften: Vereinigung von Studenten. Die erste gründete sich 1816. Burschenschaften traten in der Zeit der k Restauration für einen geeinten Nationalstaat und liberale Freiheitsrechte (k Liberalismus) ein. Im k Deutschen Bund waren Burschenschaften lange Zeit verboten. Auch heute noch gibt es an den Universitäten Burschenschaften; sie sind aber politisch bedeutungslos. Deutscher Bund: Auf dem Wiener Kongress gegründeter lockerer Staatenbund, dem anfangs 34 k souveräne Fürstentümer und vier freie Städte (Lübeck, Hamburg, Bremen und Frankfurt am Main) angehörten. Der Deutsche Bund zerfi el 1866. Hanse: Gemeinschaft von Kaufl euten im Nordund Ostseeraum. Unter Führung Lübecks entstand Mitte des 13. Jh. ein Bund von freien Hansestädten, der bis zum 15. Jh. im Ostseeraum den Handel beherrschte und dort die stärkste politische Macht war. Hegemonie: Vorherrschaft eines Staates in einem Bündnis oder in einem Gebiet. Sie kann auf militärischer, politischer oder wirtschaftlicher Stärke beruhen. Hugenotten: reformierte Christen aus Frankreich. Nachdem sie unter k Ludwig XIV. ihren Glauben nicht mehr ausüben durften, fl ohen sie in großer Zahl in andere Staaten, auch in deutsche Territorien. Humanismus (lat. humanus = „menschlich“, „gebildet“, „menschenfreundlich“): Lebensanschauung, die in der Zeit der k Renaissance entstand. Die Humanisten wollten eine möglichst umfassende Bildung des Menschen. Imperialismus (lat. imperium: Reich, Herrschaft): „Großreichspolitik“ in allen Epochen. Die Zeit zwischen 1880 und 1914 gilt als „Zeitalter des Imperialismus“. Dabei versuchten die mächtigsten Staaten der Erde, möglichst viele Gebiete (Kolonien) direkt oder indirekt zu beherrschen und wirtschaftlich auszubeuten. Industrialisierung: Entwicklung, bei der aus einer Agrargesellschaft eine Industriegesellschaft wird und der größte Teil der Erwerbstätigen in Industriebetrieben arbeiten. In Deutschland fand sie im 19. Jh statt. Begleitet wurde die Industrialisierung von einer Bevölkerungsexplosion, einer Verstädterung (Urbanisierung), dem Entstehen der k Sozialen Frage, des k Kommunismus und der k Sozialdemokratie. Dritter Stand: Stand innerhalb der Ständegesellschaft. Er besteht aus den Staatsangehörigen, die nicht dem Adel oder dem Klerus angehören, vorwiegend Bauern und k Bürger. Erster Weltkrieg: Krieg von 1914 bis 1918, von dem fast alle Staaten der Erde betroffen waren. Sein Anlass war die Ermordung des österreichischen Thronfolgerehepaars in Sarajewo am 28. Juni 1914. Frankenreich: Reich des germanischen Großstammes der Franken. Seine größte Ausdehnung hatte es unter k Karl dem Großen. Nach dessen Tod wurde es in drei, später in zwei Herrschaftsgebiete aufgeteilt. Aus dem östlichen Teil entwickelte sich Deutschland, aus dem westlichen Teil Frankreich. Gewaltenteilung: Lehre, welche die Aufklärer im 18. Jh. entwickelten. Sie richtete sich gegen die absolutistische Alleinherrschaft eines Fürsten. Stattdessen sollen drei getrennte Einrichtungen die Herrschaft in einem Staat ausüben: Ein Parlament soll die Gesetze beschließen (Legislative); die Regierung soll die Gesetze durch Verwaltung und Polizei ausführen (Exekutive); die Gerichte sollen auf der Grundlage der Gesetze Recht sprechen (Judikative oder Jurisdiktion). Graf: Vertreter des Königs in seinem Amtsbezirk (Grafschaft). Grafen wurden später oft selbst zu unabhängigen mächtigen Fürsten. Grundherrschaft: Herrschaft über Land und Leute. Die Grundherren überließen Teile ihres Landes unfreien Bauern zur Nutzung. Diese mussten dafür einen Teil der Erträge abliefern und Dienste leisten. Die Grundherren boten ihren Leuten Schutz und Hilfe und durften über Straftaten richten. N u r zu P rü fz w e c k e E ig e tu m d e s C .C . B u c h n e r V rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |