| Volltext anzeigen | |

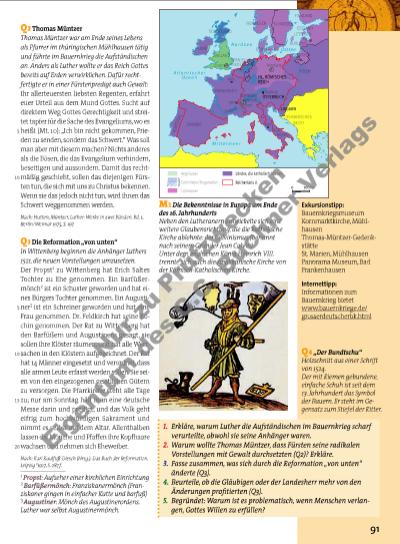

91 Q2 Thomas Müntzer Thomas Müntzer war am Ende seines Lebens als Pfarrer im thüringischen Mühlhausen tätig und führte im Bauernkrieg die Aufständischen an. Anders als Luther wollte er das Reich Gottes bereits auf Erden verwirklichen. Dafür rechtfertigte er in einer Fürstenpredigt auch Gewalt: Ihr allerteuersten liebsten Regenten, erfahrt euer Urteil aus dem Mund Gottes. Sucht auf direktem Weg Gottes Gerechtigkeit und streitet tapfer für die Sache des Evangeliums, wo es heißt (Mt. 10): „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert.“ Was soll man aber mit diesem machen? Nichts anderes als die Bösen, die das Evangelium verhindern, beseitigen und aussondern. Damit das rechtmäßig geschieht, sollen das diejenigen Fürsten tun, die sich mit uns zu Christus bekennen. Wenn sie das jedoch nicht tun, wird ihnen das Schwert weggenommen werden. Nach: Hutten, Müntzer, Luther: Werke in zwei Bänden. Bd. 1, Berlin/Weimar 1975, S. 197 M1 Die Bekenntnisse in Europa am Ende des 16. Jahrhunderts Neben den Lutheranern entwickelte sich eine weitere Glaubensrichtung, die die katholische Kirche ablehnte: der Calvinismus (benannt nach seinem Gründer Jean Calvin). Unter dem englischen König Heinrich VIII. trennte sich auch die Anglikanische Kirche von der Römisch-Katholischen Kirche. Q4 „Der Bundtschu“ Holzschnitt aus einer Schrift von 1524. Der mit Riemen gebundene, einfache Schuh ist seit dem 13. Jahrhundert das Symbol der Bauern. Er steht im Gegensatz zum Stiefel der Ritter. 1. Erkläre, warum Luther die Aufständischen im Bauernkrieg scharf verurteilte, obwohl sie seine Anhänger waren. 2. Warum wollte Thomas Müntzer, dass Fürsten seine radikalen Vorstellungen mit Gewalt durchsetzten (Q2)? Erkläre. 3. Fasse zusammen, was sich durch die Reformation „von unten“ änderte (Q3). 4. Beurteile, ob die Gläubigen oder der Landesherr mehr von den Änderungen profi tierten (Q3). 5. Begründet: Warum ist es problematisch, wenn Menschen verlangen, Gottes Willen zu erfüllen? 5 10 Q3 Die Reformation „von unten“ In Wittenberg beginnen die Anhänger Luthers 1521, die neuen Vorstellungen umzusetzen. Der Propst1 zu Wittenberg hat Erich Saltes Tochter zu Ehe genommen. Ein Barfüßermönch2 ist ein Schuster ge worden und hat eines Bürgers Tochter genommen. Ein Augustiner3 ist ein Schreiner geworden und hat eine Frau genommen. Dr. Feldkirch hat seine Köchin genommen. Der Rat zu Wittenberg hat den Barfüßern und Augustinern gesagt, sie sollen ihre Klöster räumen, und hat alle Wertsachen in den Klöstern aufgezeichnet. Der Rat hat 14 Männer eingesetzt und verordnet, dass alle armen Leute erfasst werden sollen. Sie seien von den eingezogenen geistlichen Gütern zu versorgen. Die Pfarrkirche steht alle Tage zu; nur am Sonntag hält man eine deutsche Messe darin und predigt, und das Volk geht eifrig zum hochwürdigen Sakrament und nimmt es selbst auf dem Altar. Allenthalben lassen die Mönche und Pfaffen ihre Kopfhaare wachsen und nehmen sich Eheweiber. Nach: Karl Kaulfuß-Diesch (Hrsg.): Das Buch der Reformation, Leipzig 21917, S. 287 f. 1 Propst: Aufseher einer kirchlichen Einrichtung 2 Barfüßermönch: Franziskanermönch (Franziskaner gingen in einfacher Kutte und barfuß) 3 Augustiner: Mönch des Augustinerordens. Luther war selbst Augustinermönch. 5 10 15 20 Internettipp: Informationen zum Bauernkrieg bietet www.bauernkriege.de/ grosserdeutscherbk.html Exkursionstipp: Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche, Mühlhausen Thomas-Müntzer-Gedenkstätte St. Marien, Mühlhausen Panorama Museum, Bad Frankenhausen N u r zu P rü fz w e k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |