| Volltext anzeigen | |

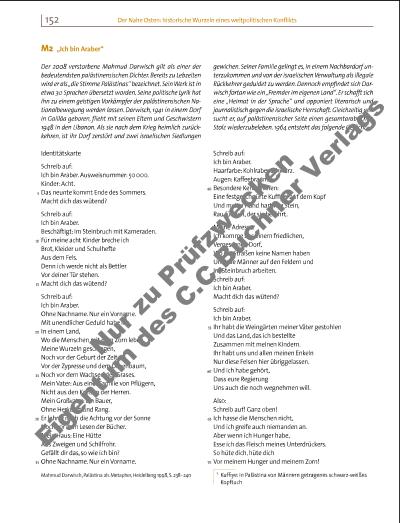

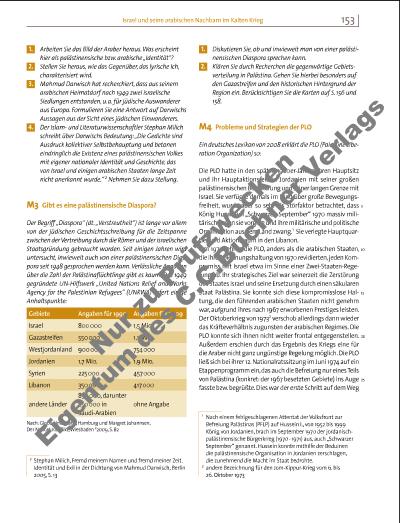

1. Arbeiten Sie das Bild der Araber heraus. Was erscheint hier als palästinensische bzw. arabische „Identität“? 2. Stellen Sie heraus, wie das Gegenüber, das lyrische Ich, charakterisiert wird. 3. Mahmud Darwisch hat recherchiert, dass aus seinem arabischen Heimatdorf nach 1949 zwei israelische Siedlungen entstanden, u. a. für jüdische Auswanderer aus Europa. Formulieren Sie eine Antwort auf Darwischs Aussagen aus der Sicht eines jüdischen Einwanderers. 4. Der Islamund Literaturwissenschaftler Stephan Milich schreibt über Darwischs Bedeutung: „Die Gedichte sind Ausdruck kollektiver Selbstbehauptung und betonen eindringlich die Existenz eines palästinensischen Volkes mit eigener nationaler Identität und Geschichte, das von Israel und einigen arabischen Staaten lange Zeit nicht anerkannt wurde.“ 2 Nehmen Sie dazu Stellung. M3 Gibt es eine palästinensische Diaspora? Der Begriff „Diaspora“ (dt. „Verstreutheit“) ist lange vor allem von der jüdischen Geschichtsschreibung für die Zeitspanne zwischen der Vertreibung durch die Römer und der israelischen Staatsgründung gebraucht worden. Seit einigen Jahren wird untersucht, inwieweit auch von einer palästinensischen Diaspora seit 1948 gesprochen werden kann. Verlässliche Angaben über die Zahl der Palästinafl üchtlinge gibt es kaum. Das 1949 gegründete UN-Hilfswerk „United Nations Relief and Works Agency for the Palestinian Refugees“ (UNRWA) liefert einige Anhaltspunkte: Nach: Globus Infografi k, Hamburg und Margret Johannsen, Der Nahost-Konfl ikt, Wiesbaden 22009, S. 82 1. Diskutieren Sie, ob und inwieweit man von einer palästinensischen Diaspora sprechen kann. 2. Klären Sie durch Recherchen die gegenwärtige Gebietsverteilung in Palästina. Gehen Sie hierbei besonders auf den Gazastreifen und den historischen Hintergrund der Region ein. Berücksichtigen Sie die Karten auf S. 156 und 158. M4 Probleme und Strategien der PLO Ein deutsches Lexikon von 2008 erklärt die PLO (Palestine Liberation Organization) so: Die PLO hatte in den späten 1960er-Jahren ihren Hauptsitz und ihr Hauptaktionsfeld in Jordanien mit seiner großen palästinensischen Bevölkerung und seiner langen Grenze mit Israel. Sie verfügte damals im Land über große Bewegungsfreiheit, wurde aber so sehr als Störfaktor betrachtet, dass König Husain im „Schwarzen September“ 1970 massiv militärisch gegen sie vorging und ihre militärische und politische Organisation aus dem Land zwang.1 Sie verlegte Hauptquartier und Aktionsraum in den Libanon. Um 1970 lehnte die PLO, anders als die arabischen Staaten, die ihre Ablehnungshaltung von 1970 revidierten, jeden Kompromiss mit Israel etwa im Sinne einer Zwei-Staaten-Regelung ab. Ihr strategisches Ziel war seinerzeit die Zerstörung des Staates Israel und seine Ersetzung durch einen säkularen Staat Palästina. Sie konnte sich diese kompromisslose Haltung, die den führenden arabischen Staaten nicht genehm war, aufgrund ihres nach 1967 erworbenen Prestiges leisten. Der Oktoberkrieg von 19732 verschob allerdings dann wieder das Kräfteverhältnis zugunsten der arabischen Regimes. Die PLO konnte sich ihnen nicht weiter frontal entgegenstellen. Außerdem erschien durch das Ergebnis des Kriegs eine für die Araber nicht ganz ungünstige Regelung möglich. Die PLO ließ sich bei ihrer 12. Nationalratssitzung im Juni 1974 auf ein Etappenprogramm ein, das auch die Befreiung nur eines Teils von Palästina (konkret: der 1967 besetzten Gebiete) ins Auge fasste bzw. begrüßte. Dies war der erste Schritt auf dem Weg Gebiete Angaben für 1990 Angaben für 2009 Israel 800 000 1,5 Mio. Gazastreifen 550 000 1,1 Mio. Westjordanland 900 000 754 000 Jordanien 1,7 Mio. 1,9 Mio. Syrien 225 000 457 000 Libanon 350 000 417 000 andere Länder 830 000, darunter 250 000 in Saudi-Arabien ohne Angabe 1 Nach einem fehlgeschlagenen Attentat der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) auf Hussein I., von 1952 bis 1999 König von Jordanien, brach im September 1970 der jordanischpalästinensische Bürgerkrieg (1970 1971) aus, auch „Schwarzer September“ genannt. Hussein konnte mithilfe der Beduinen die palästinensische Organisation in Jordanien zerschlagen, die zunehmend die Macht im Staat bedrohte. 2 andere Bezeichnung für den Jom-Kippur-Krieg vom 6. bis 26. Oktober 1973 2 Stephan Milich, Fremd meinem Namen und fremd meiner Zeit. Identität und Exil in der Dichtung von Mahmud Darwisch, Berlin 2005, S. 13 5 10 15 20 25 153Israel und seine arabischen Nachbarn im Kalten Krieg Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C Bu ch er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |