| Volltext anzeigen | |

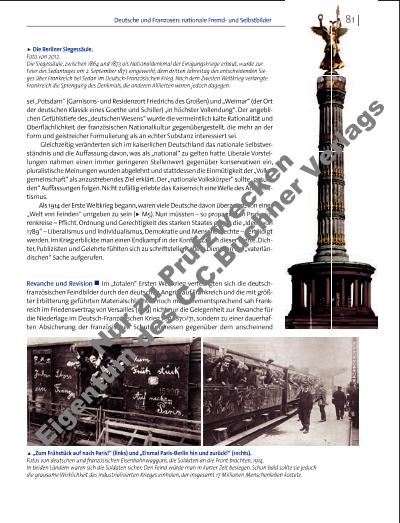

sei „Potsdam“ (Garnisonsund Residenzort Friedrichs des Großen) und „Weimar“ (der Ort der deutschen Klassik eines Goethe und Schiller) „in höchster Vollendung“. Der angeblichen Gefühlstiefe des „deutschen Wesens“ wurde die vermeintlich kalte Rationalität und Oberfl ächlichkeit der französischen Nationalkultur gegenübergestellt, die mehr an der Form und geistreicher Formulierung als an echter Substanz interessiert sei. Gleichzeitig veränderten sich im kaiserlichen Deutschland das nationale Selbstverständnis und die Auffassung davon, was als „national“ zu gelten hatte. Liberale Vorstellungen nahmen einen immer geringeren Stellenwert gegenüber konservativen ein, pluralistische Meinungen wurden abgelehnt und stattdessen die Einmütigkeit der „Volksgemeinschaft“ als anzustrebendes Ziel erklärt. Der „nationale Volkskörper“ sollte „gesunden“ Auffassungen folgen. Nicht zufällig erlebte das Kaiserreich eine Welle des Antisemitismus. Als 1914 der Erste Weltkrieg begann, waren viele Deutsche davon überzeugt, von einer „Welt von Feinden“ umgeben zu sein (u M5). Nun müssten – so propagierten Professorenkreise – Pfl icht, Ordnung und Gerechtigkeit des starken Staates gegen die „Ideen von 1789“ – Liberalismus und Individualismus, Demokratie und Menschenrechte – verteidigt werden. Im Krieg erblickte man einen Endkampf in der Konfrontation dieser Werte. Dichter, Publizisten und Gelehrte fühlten sich zu schriftstellerischem Dienst an der „vaterländischen“ Sache aufgerufen. Revanche und Revision Im „totalen“ Ersten Weltkrieg verfestigten sich die deutschfranzösischen Feindbilder durch den deutschen Angriff auf Frankreich und die mit größter Erbitterung geführten Materialschlachten noch mehr. Dementsprechend sah Frankreich im Friedensvertrag von Versailles (1919) nicht nur die Gelegenheit zur Revanche für die Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, sondern zu einer dauerhaften Absicherung der französischen Schutzinteressen gegenüber dem anscheinend i „Zum Frühstück auf nach Paris!“ (links) und „Einmal Paris-Berlin hin und zurück!“ (rechts). Fotos von deutschen und französischen Eisenbahnwaggons, die Soldaten an die Front brachten, 1914. In beiden Ländern waren sich die Soldaten sicher: Den Feind würde man in kurzer Zeit besiegen. Schon bald sollte sie jedoch die grausame Wirklichkeit des industrialisierten Krieges einholen, der insgesamt 17 Millionen Menschenleben kostete. u Die Berliner Siegessäule. Foto von 2012. Die Siegessäule, zwischen 1864 und 1873 als Nationaldenkmal der Einigungskriege erbaut, wurde zur Feier des Sedantages am 2. September 1873 eingeweiht, dem dritten Jahrestag des entscheidenden Sieges über Frankreich bei Sedan im Deutsch-Französischen Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlangte Frankreich die Sprengung des Denkmals, die anderen Alliierten waren jedoch dagegen. 81Deutsche und Franzosen: nationale Fremdund Selbstbilder Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d e C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |