| Volltext anzeigen | |

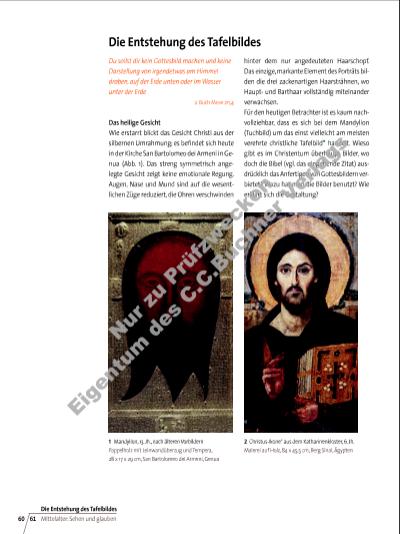

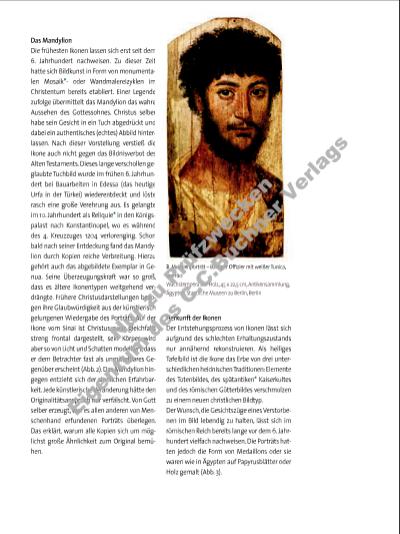

Das Mandylion Die frühesten Ikonen lassen sich erst seit dem 6. Jahrhundert nachweisen. Zu dieser Zeit hatte sich Bildkunst in Form von monumentalen Mosaik*oder Wandmalereizyklen im Christentum bereits etabliert. Einer Legende zufolge übermittelt das Mandylion das wahre Aussehen des Gottessohnes. Christus selber habe sein Gesicht in ein Tuch abgedrückt und dabei ein authentisches (echtes) Abbild hinterlassen. Nach dieser Vorstellung verstieß die Ikone auch nicht gegen das Bildnisverbot des Alten Testaments. Dieses lange verschollen geglaubte Tuchbild wurde im frühen 6. Jahrhundert bei Bauarbeiten in Edessa (das heutige Urfa in der Türkei) wiederentdeckt und löste rasch eine große Verehrung aus. Es gelangte im 10. Jahrhundert als Reliquie* in den Königspalast nach Konstantinopel, wo es während des 4. Kreuzzuges 1204 verlorenging. Schon bald nach seiner Entdeckung fand das Mandylion durch Kopien reiche Verbreitung. Hierzu gehört auch das abgebildete Exemplar in Genua. Seine Überzeugungskraft war so groß, dass es ältere Ikonentypen weitgehend verdrängte. Frühere Christusdarstellungen bezogen ihre Glaubwürdigkeit aus der künstlerisch gelungenen Wiedergabe des Porträts. Auf der Ikone vom Sinai ist Christus zwar gleichfalls streng frontal dargestellt, sein Körper wird aber so von Licht und Schatten modelliert, dass er dem Betrachter fast als unmittelbares Gegenüber erscheint (Abb. 2). Das Mandylion hingegen entzieht sich der sinnlichen Erfahrbarkeit. Jede künstlerische Veränderung hätte den Originalitätsanspruch nur verfälscht. Von Gott selber erzeugt, war es allen anderen von Menschenhand erfundenen Porträts überlegen. Das erklärt, warum alle Kopien sich um möglichst große Ähnlichkeit zum Original bemühen. Herkunft der Ikonen Der Entstehungsprozess von Ikonen lässt sich aufgrund des schlechten Erhaltungszustands nur annähernd rekonstruieren. Als heiliges Tafelbild ist die Ikone das Erbe von drei unterschiedlichen heidnischen Traditionen: Elemente des Totenbildes, des spätantiken* Kaiserkultes und des römischen Götterbildes verschmolzen zu einem neuen christlichen Bildtyp. Der Wunsch, die Gesichtszüge eines Verstorbenen im Bild lebendig zu halten, lässt sich im römischen Reich bereits lange vor dem 6. Jahrhundert vielfach nachweisen. Die Porträts hatten jedoch die Form von Medaillons oder sie waren wie in Ägypten auf Papyrusblätter oder Holz gemalt (Abb. 3). 3 Mumienporträt – Bärtiger Offi zier mit weißer Tunica, um 160 Wachstempera auf Holz, 45 x 22,5 cm, Antikensammlung, Ägypten, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |