| Volltext anzeigen | |

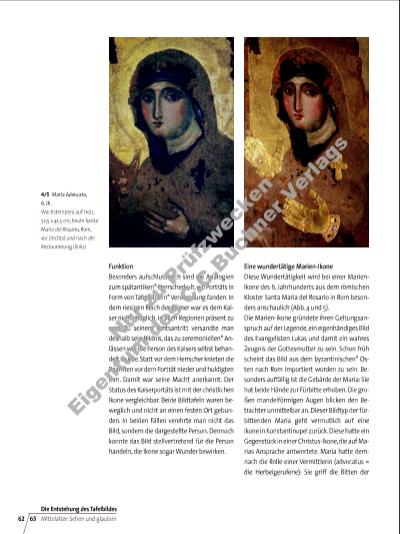

1 Skizzieren sie die antiken Grundlagen für die christliche Ikone und diskutieren Sie mögliche Konfl ikte mit dem Bildnisverbot der Bibel. 2 Erörtern Sie die Frage, ob man Ikonen als Kunstwerke bezeichnen sollte. 3 Vergleichen Sie die Christus-Ikone vom Sinai (Abb. 2) mit dem Porträt des römischen Soldaten (Abb. 3). Benennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede und beziehen Sie diese auf die Wirkmacht der Ikone. Gläubigen auf und leitete sie an Christus weiter. In Rom fehlte das Gegenstück des Gottessohnes. Dafür wurde hier seit dem 10. Jahrhundert in Augustprozessionen in der Nacht vor Mariä Himmelfahrt die Ikone der Maria Advocata mit einer ebenfalls hochverehrten Christus-Ikone zusammengeführt. Beide Bilder wurden dabei wiederum wie Personen behandelt. Die Hoffnungen an die wundertätige Wirkmacht der Maria Advocata-Ikone war groß. Die Abnutzung der Farboberfl äche durch Küssen und Berühren war so stark, dass die Malerei immer wieder erneuert werden musste. Erst bei der Restaurierung von 1960 kamen die originalen Reste wieder zutage. Bei dieser Gelegenheit entfernte man auch eine Überfassung der Hände aus Goldblech, die offenbar schon früh hinzugefügt worden war. Diese besondere Aufmerksamkeit der Hände verbindet die Ikone mit antiken Asklepiosfi guren (Gott der Heilkunst). Auch bei diesen heidnischen Götter fi guren signalisierte die Hervorhebung der Hände durch Vergoldung eine besondere Heilserwartung. Die Ikone Maria Advocata wurde im Mittelalter* für Klöster in Rom und die Umgebung kopiert. Mehrere Repliken (identische Kopien) haben sich bis heute erhalten. Durch Berührung wurde die Wirkmacht des Originals auf die Kopie übertragen. Die Verbreitung der Ikonen blieb anfänglich auf den Osten des römischen Reiches beschränkt. In größerem Umfang gelangten Ikonen erst 1204 nach der Eroberung Konstantinopels durch das Kreuzfahrerheer in den Westen. Fast alle alten Ikonen gingen im Bilderstreit von 726 843 verloren. Bereits zu Beginn dieser heftigen Kontroverse um die Legitimität des Gottesbildes erließ der Kaiser ein Bilderverbot und ließ demonstrativ die berühmte ChristusIkone am Palasttor von Konstantinopel zerstören. Bei den wenigen erhaltenen Exemplaren aus der Zeit vor 843 n. Chr. handelt es sich um glückliche Zufallsfunde oder westliche Kopien. Vom Tafelbild zum Altarbild Schon im 13. Jahrhundert montierte man in Italien Bildtafeln auf dem Altar*. Dies war eine folgenreiche Entscheidung, die zu einem neuen Bildverständnis führte. Während die östliche Ikone generell beweglich war, fand das Tafelbild nun einen festen Platz in der Kirchenausstattung. Durch seine Bindung an den Altar rückte das Bild an den zentralen Ort der Kirche. Als Retabel*, also als Tafelaufsatz an der Rückseite des Altartisches, war es nun in unmittelbarer Nähe zur Abendmahlsfeier, dem wichtigsten Ereignis des christlichen Gottesdienstes. Seit dem 14. Jahrhundert erwuchsen hieraus riesige Bilderwände (s S. 86 ff.). N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |